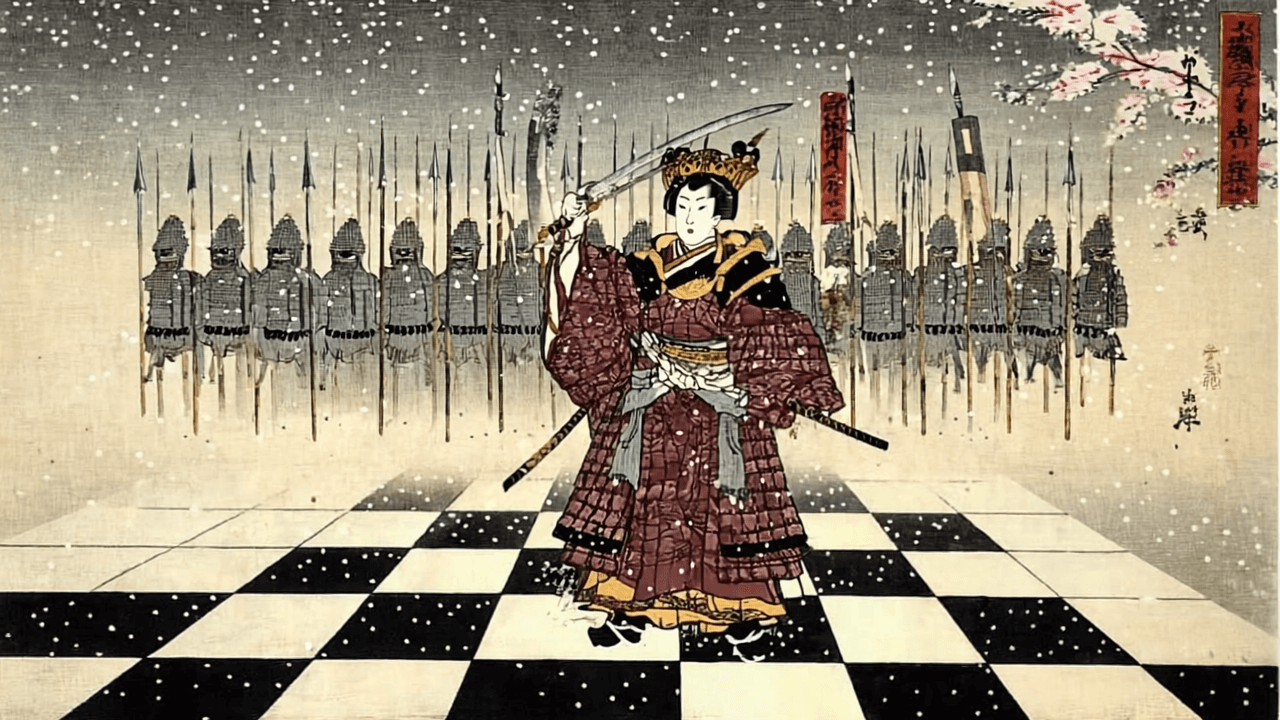

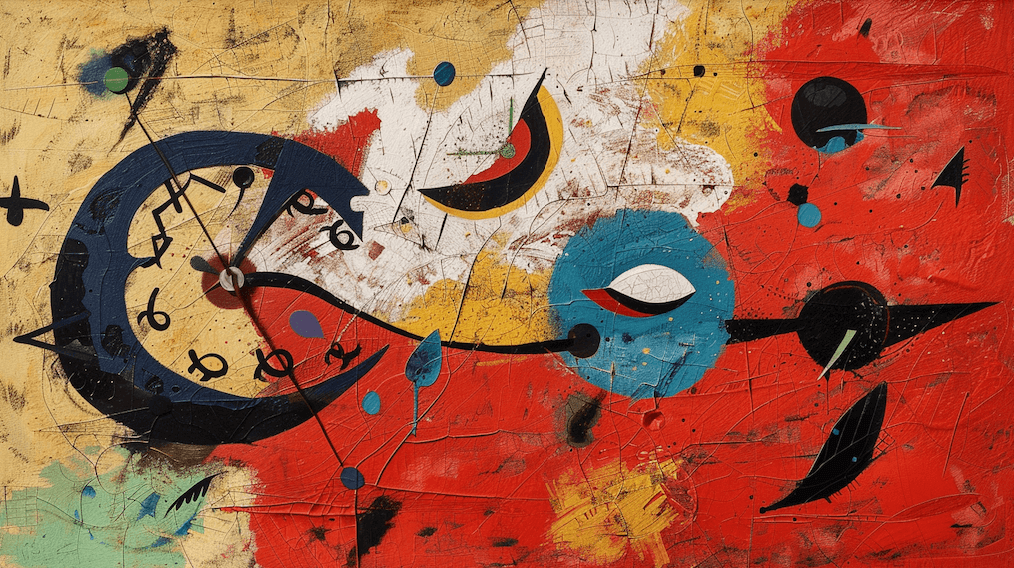

La Primera Guerra Mundial sacudió a una Europa que creía había alcanzado un peak civilizatorio de paz, armonía y desarrollo económico. La Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto parecido pero a nivel mucho mayor. Ya no se podía confiar en nada, todo podía ser destruido, cualquier podía volverse tu enemigo de la noche a la mañana. Las certezas del mundo de 1900 se habían convertido en puro caos.

El arte sintió este remezón, obviamente. Y las primeras reacciones fueron lógicamente las vanguardias: todos esos cuadros dadaístas, cubistas o surrealistas en cierta medida reflejan un mundo que ya no se sabe sobre qué bases se sostiene.

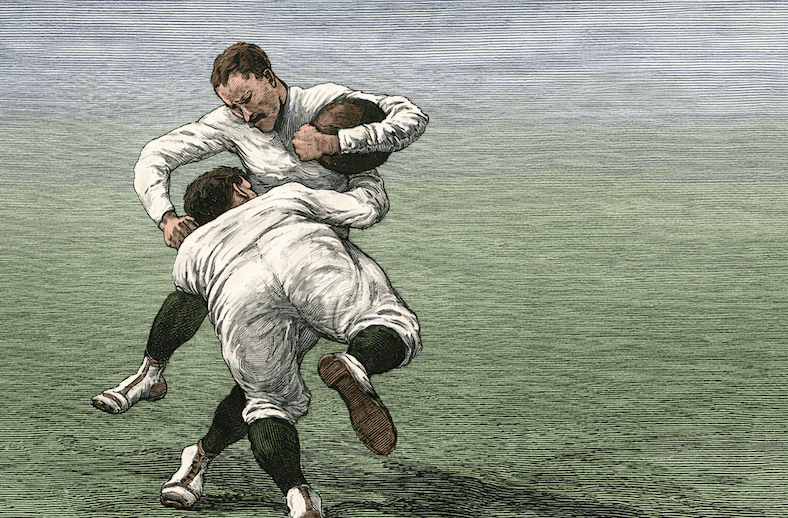

Alex Colville, canadiense nacido en 1920, no le tocó vivir las vanguardias en el París de principios de siglo. Pero sí le tocó servir en la segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante no hizo más que reflexionar mediante su pintura de por qué y cómo todo se había ido al diablo tan rápido. Sus pinturas de esos años –porque fue nombrado pintor del regimiento además de teniente– son un documento de los últimos años de la guerra.

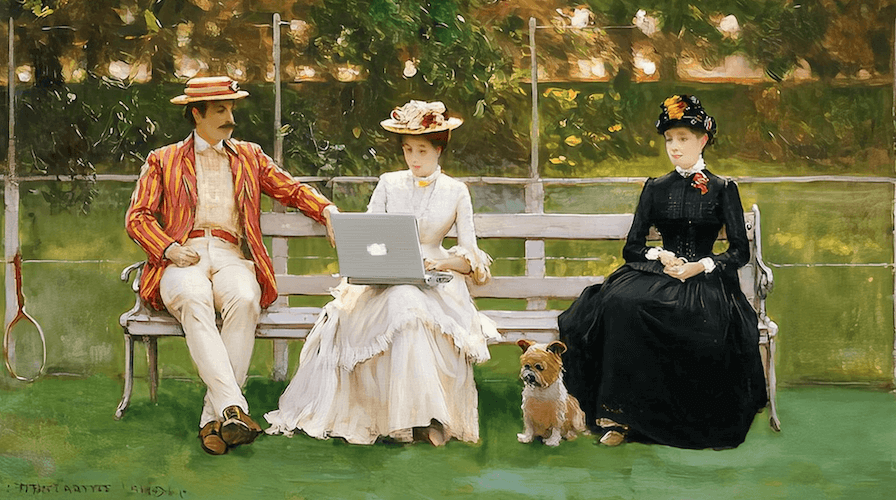

Volvió a Norteamérica para vivir en el efervecente mundo de los años 50 en Nueva York, que con la destrucción provocada en las principales urbes europeas, se había convertido en el nuevo centro del mundo.

Por esos años, si eras pintor en Nueva York tenías dos opciones: o te lanzabas a pintar cosas abstractas como líneas y figuras geométricas o bien podías irte por un lado un poco más figurativo relacionado con el realismo mágico.

A Colville no le gustaban ninguno de los dos. Además, no le hacía ninguna gracia producir como loco para una galería del SOHO. Dos pinturas y una seligrafía eran un año productivo para Colville, y como además se vendían bien, no necesitaba que nadie lo empujara a pintar más.

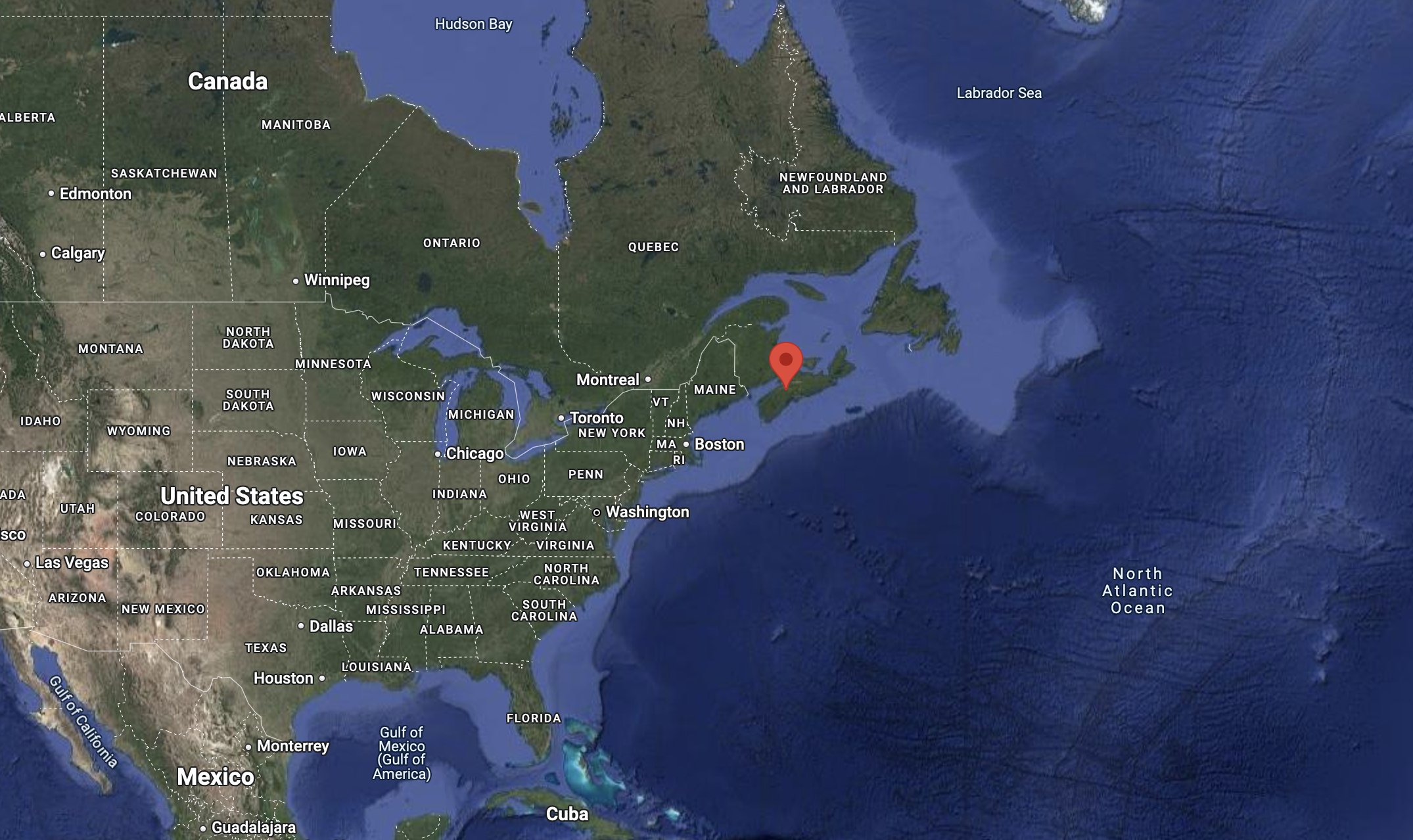

Así que eventualmente decidió dejar ese mundo del arte. Volvió a su Canadá natal como profesor de la Mount Allison University, donde influenció a varios estudiantes en lo que después sería conocido como el Realismo Marítimo. Pero le pasó lo mismo que en Nueva York y ya en el año 73 se mudó con su familia a Wolsfille, Nova Scotia, una pequeña ciudad de la isla canadiense.

Allí se dedicó a pintar y nada más que a pintar.

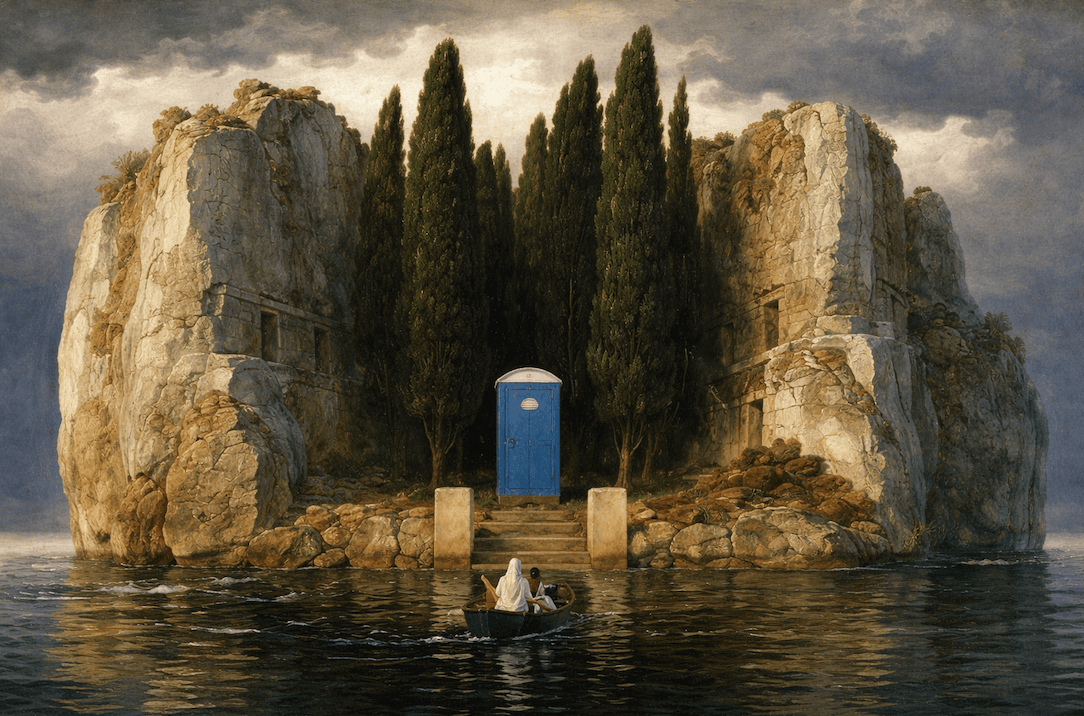

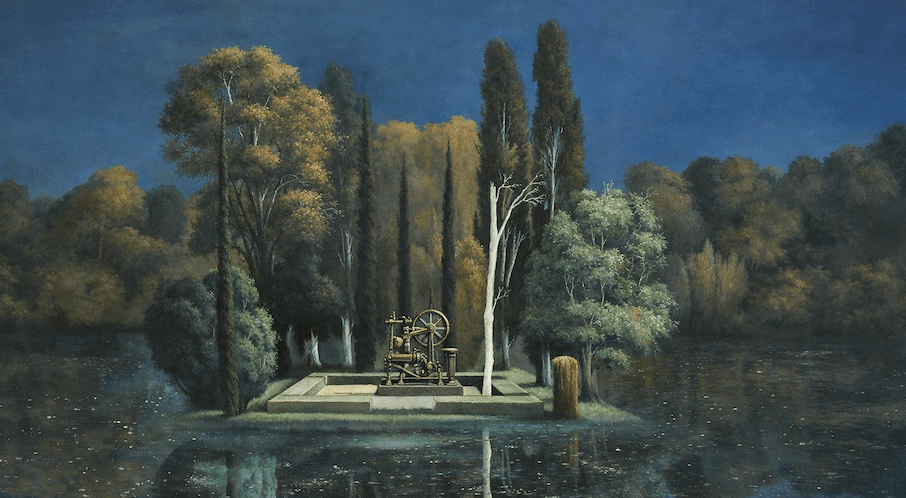

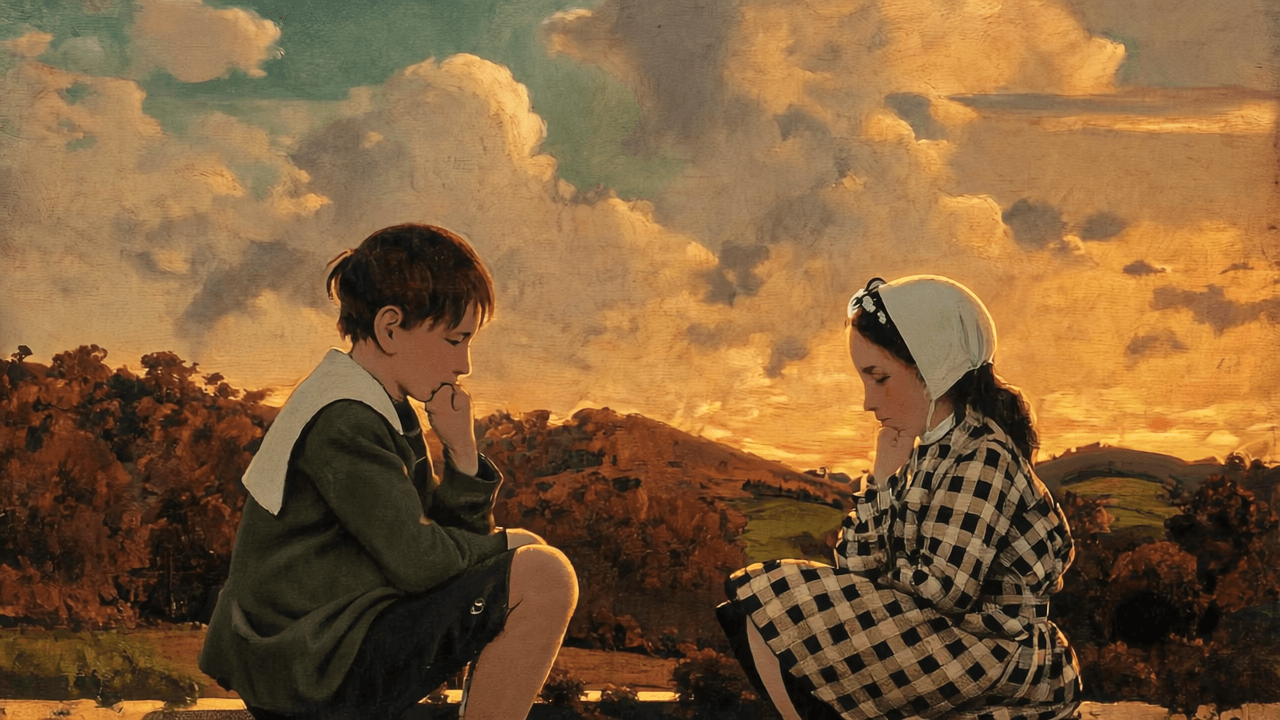

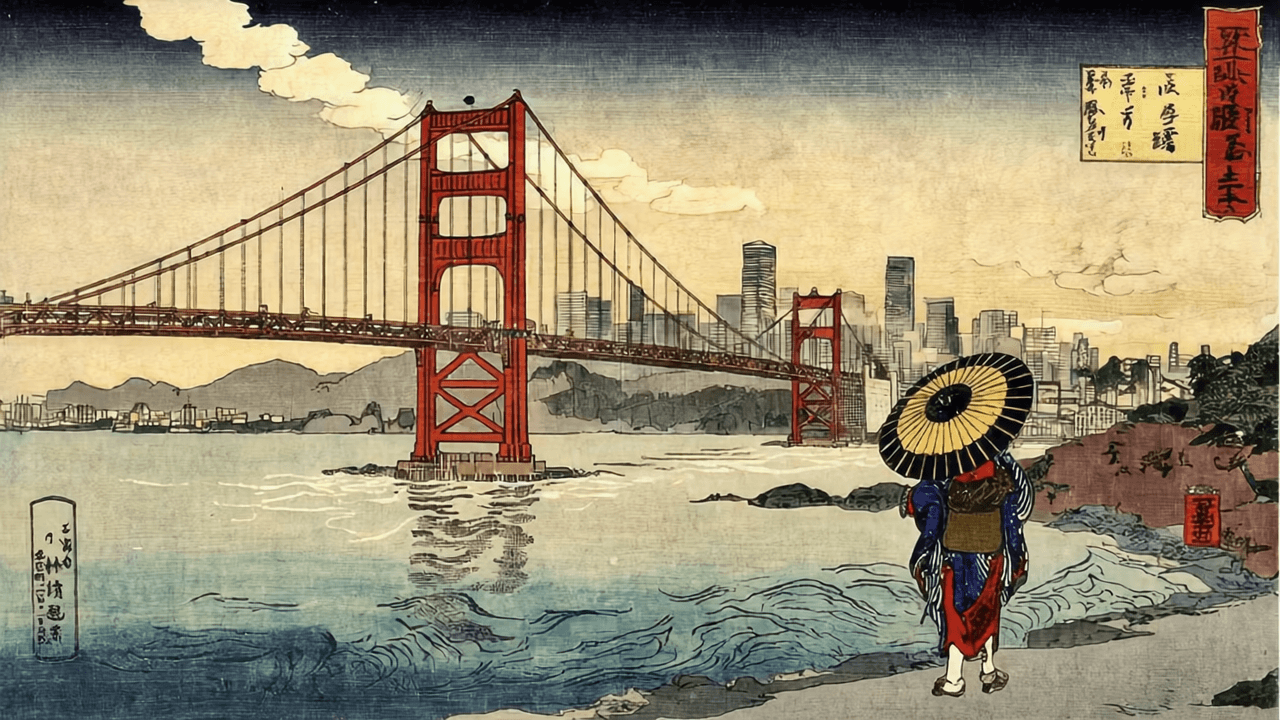

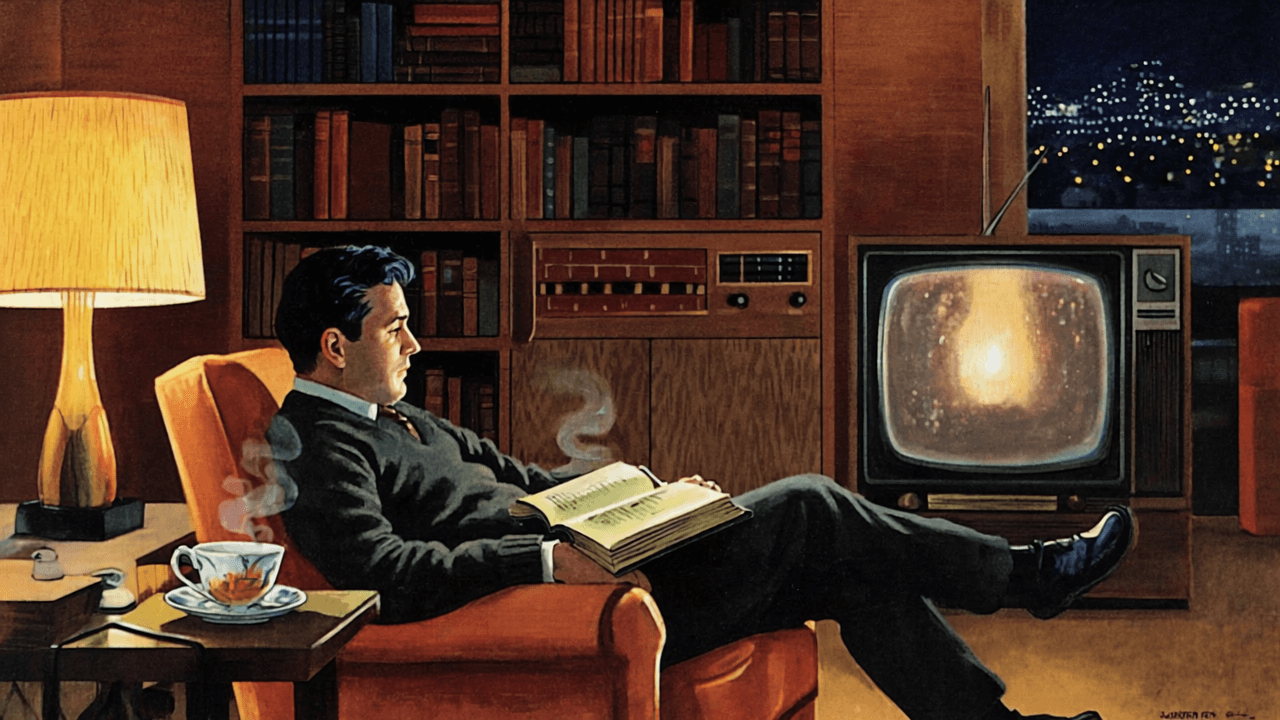

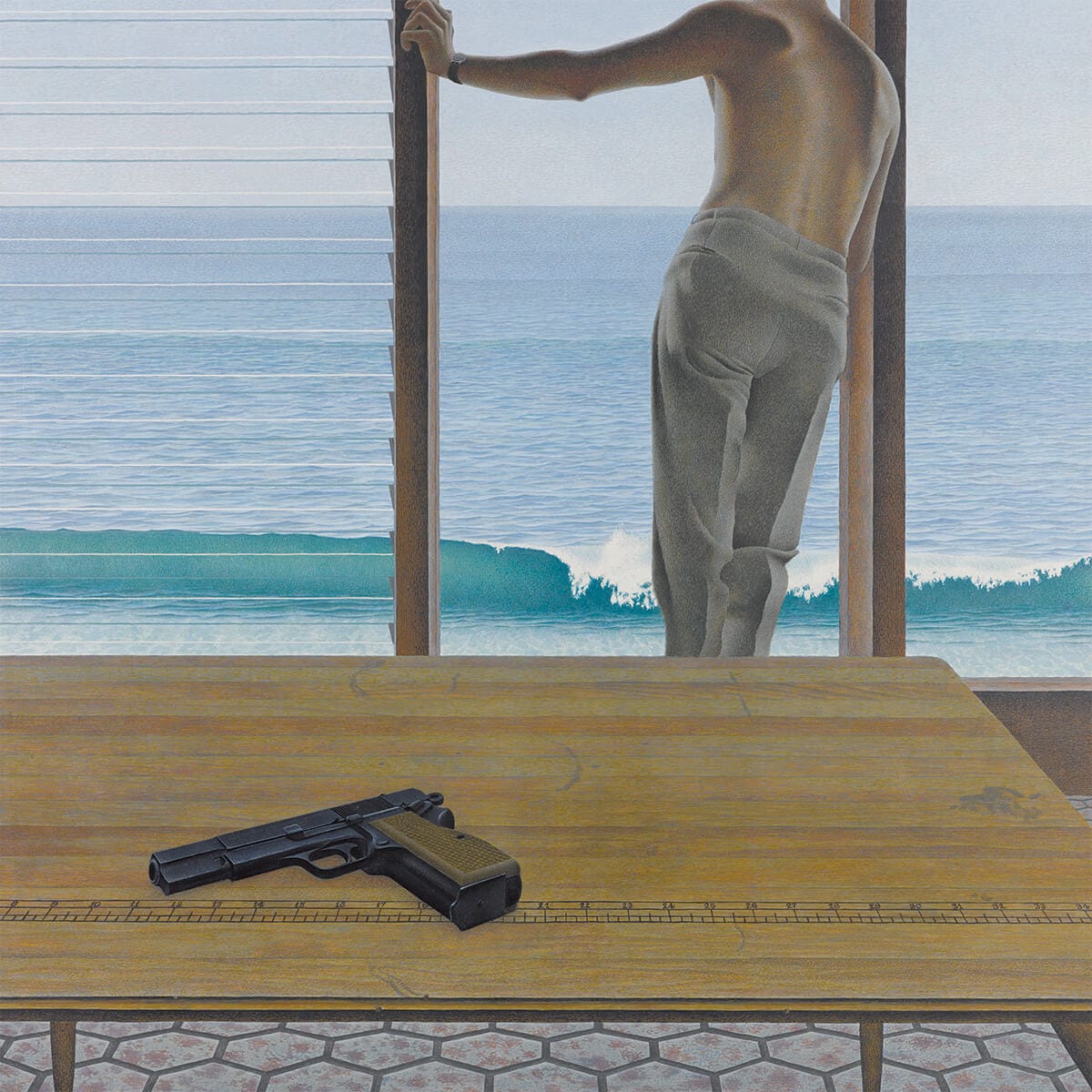

Si bien se lo relacionó con el realismo mágico de la época (no confundir con el realismo mágico latinoamericano, eso sí), la verdad es que Colville pintaba lo que quería. Su arte fue una manera de reflexionar constantemente sobre las pocas certezas que entragaba el mundo post-Guerra Mundial.

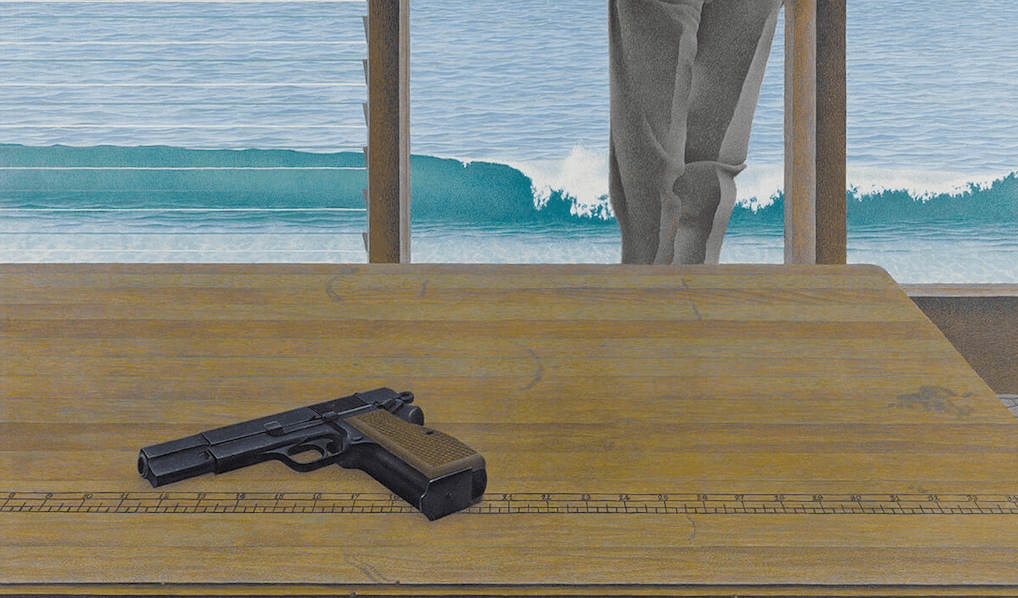

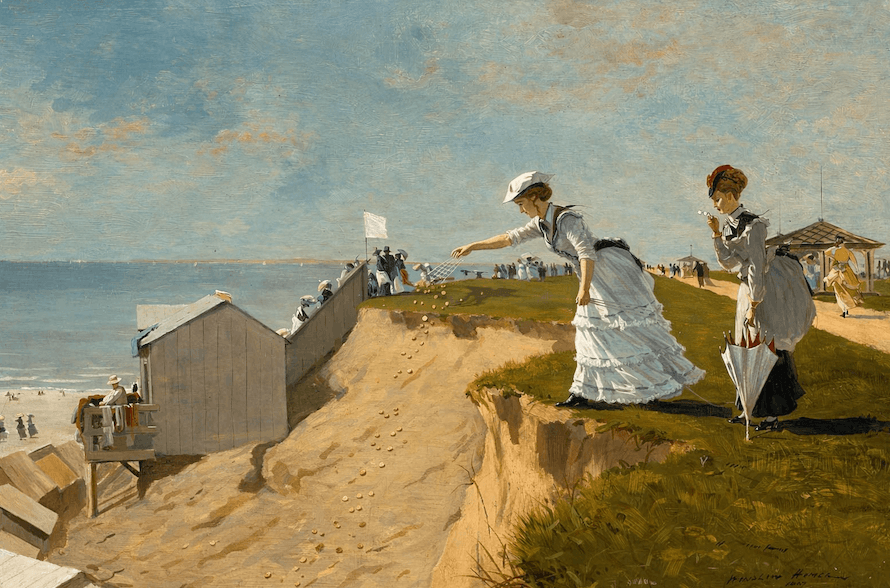

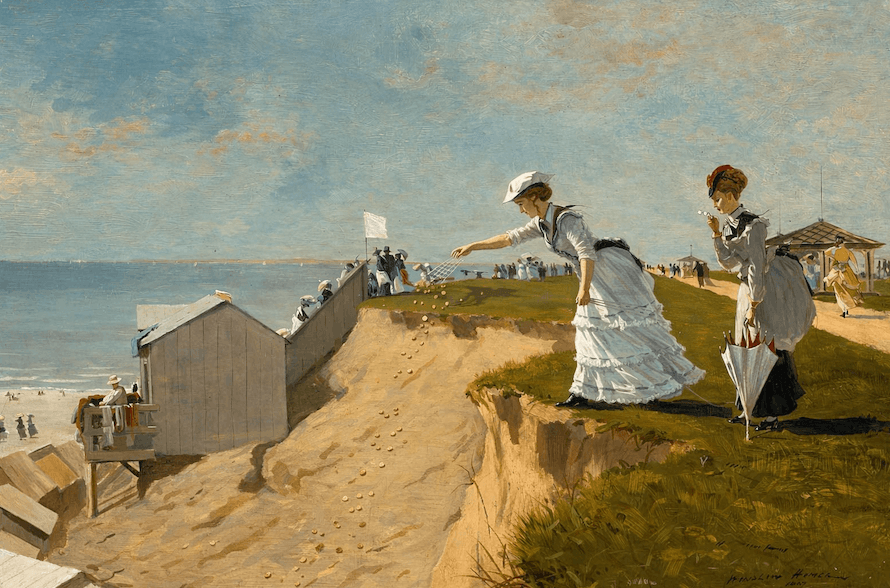

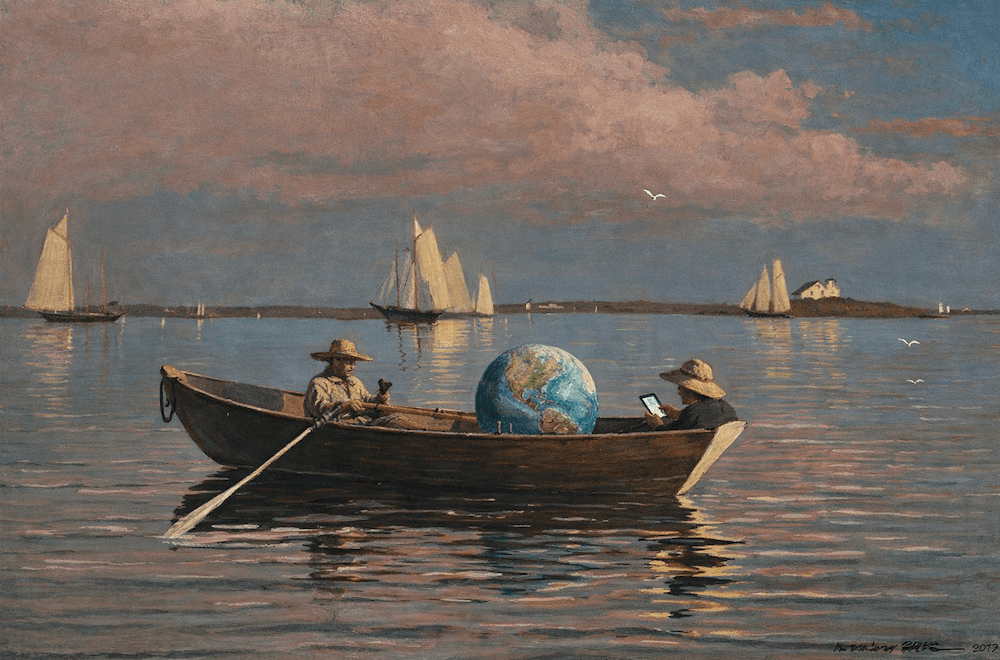

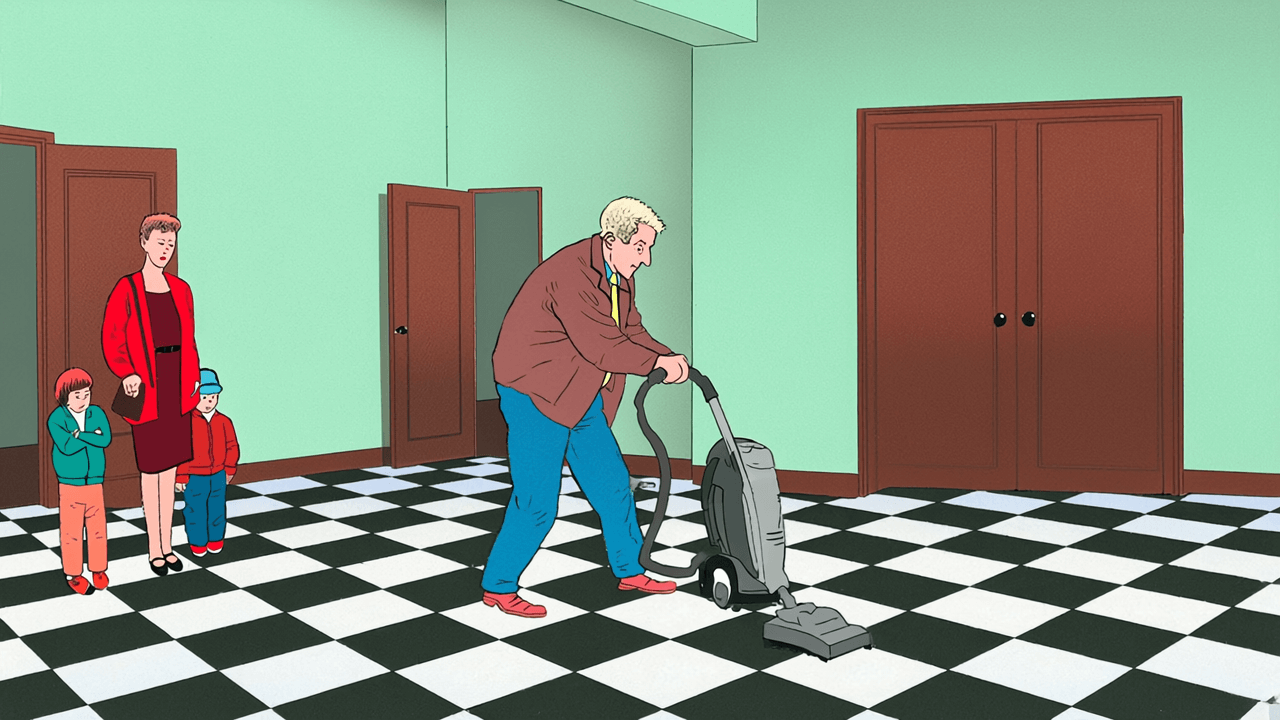

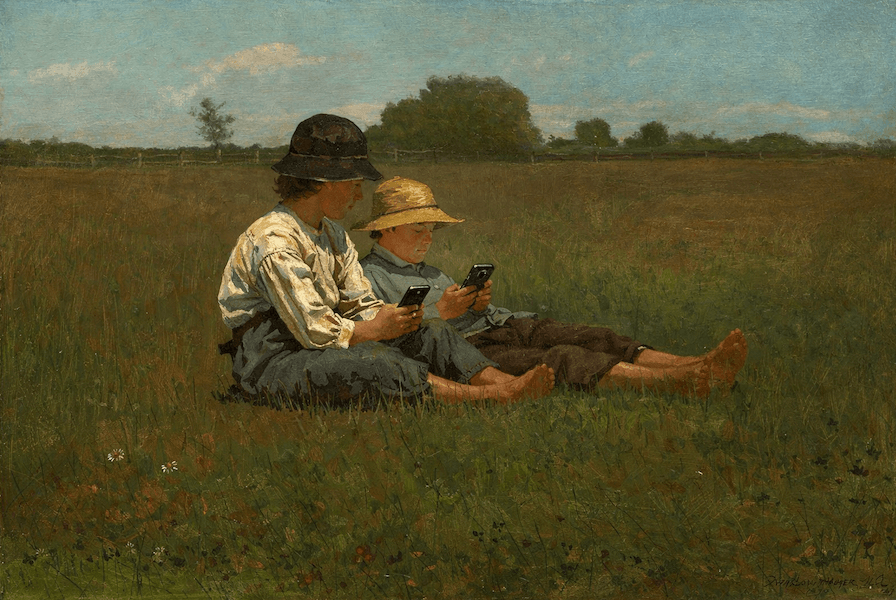

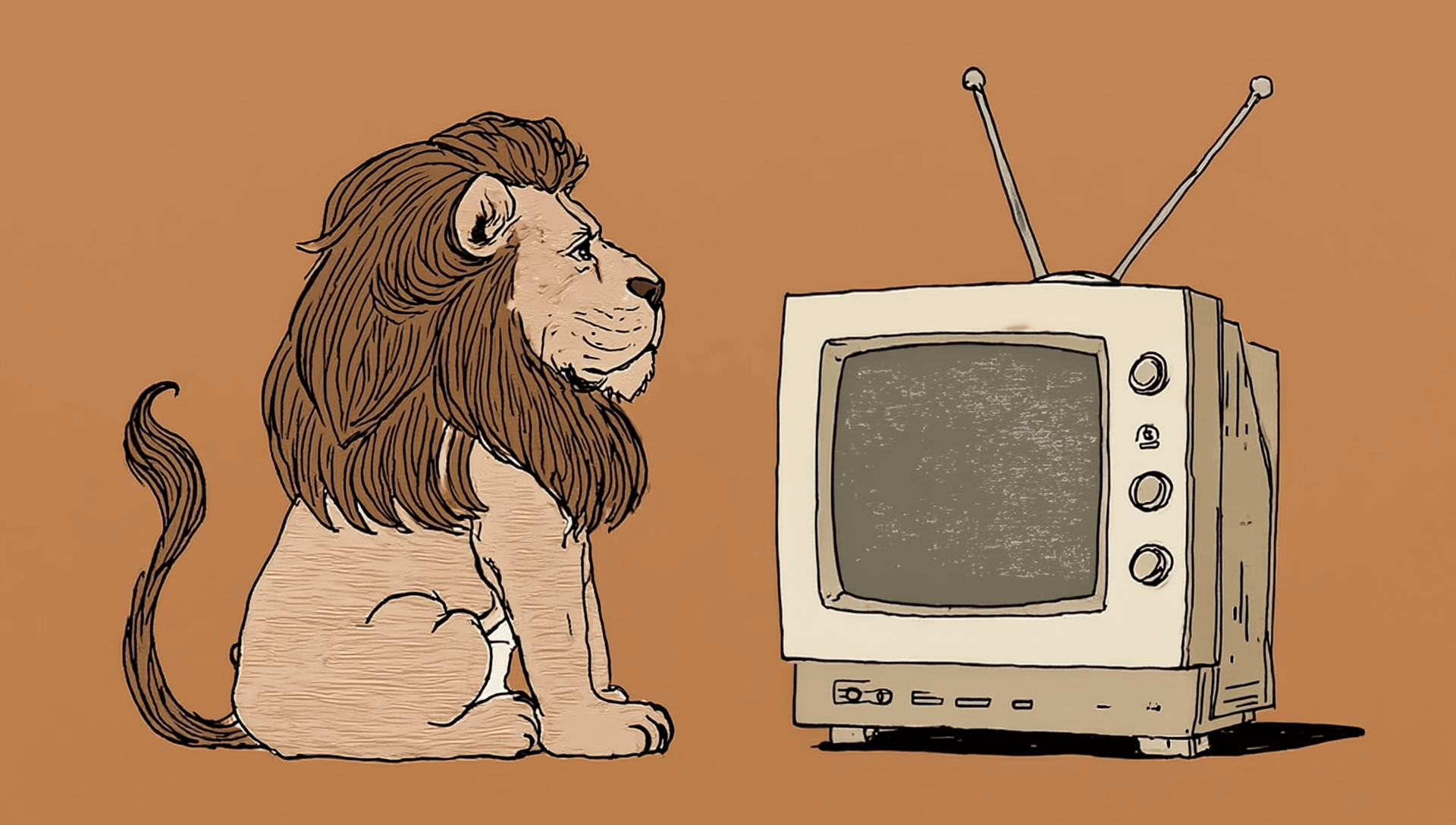

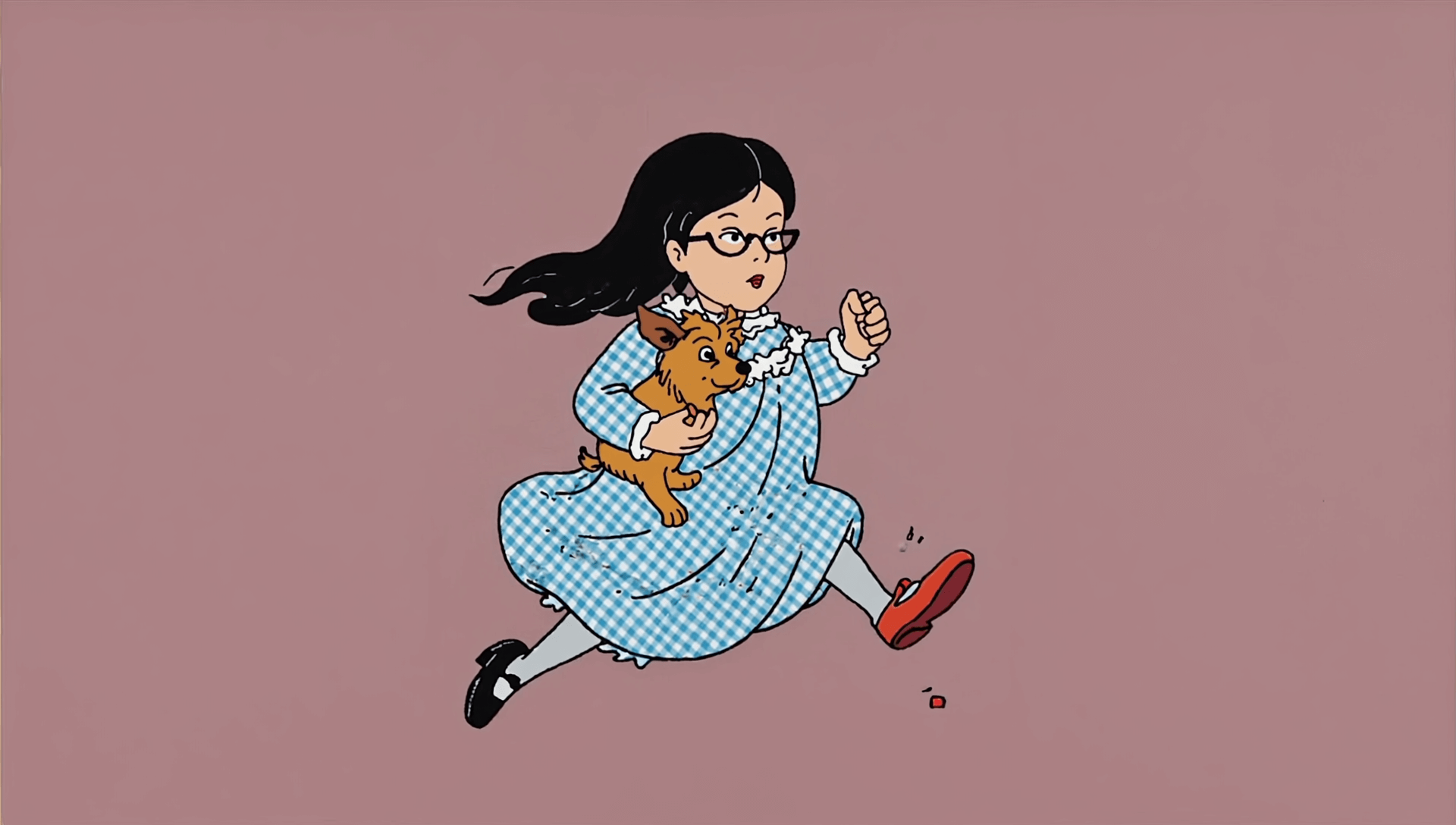

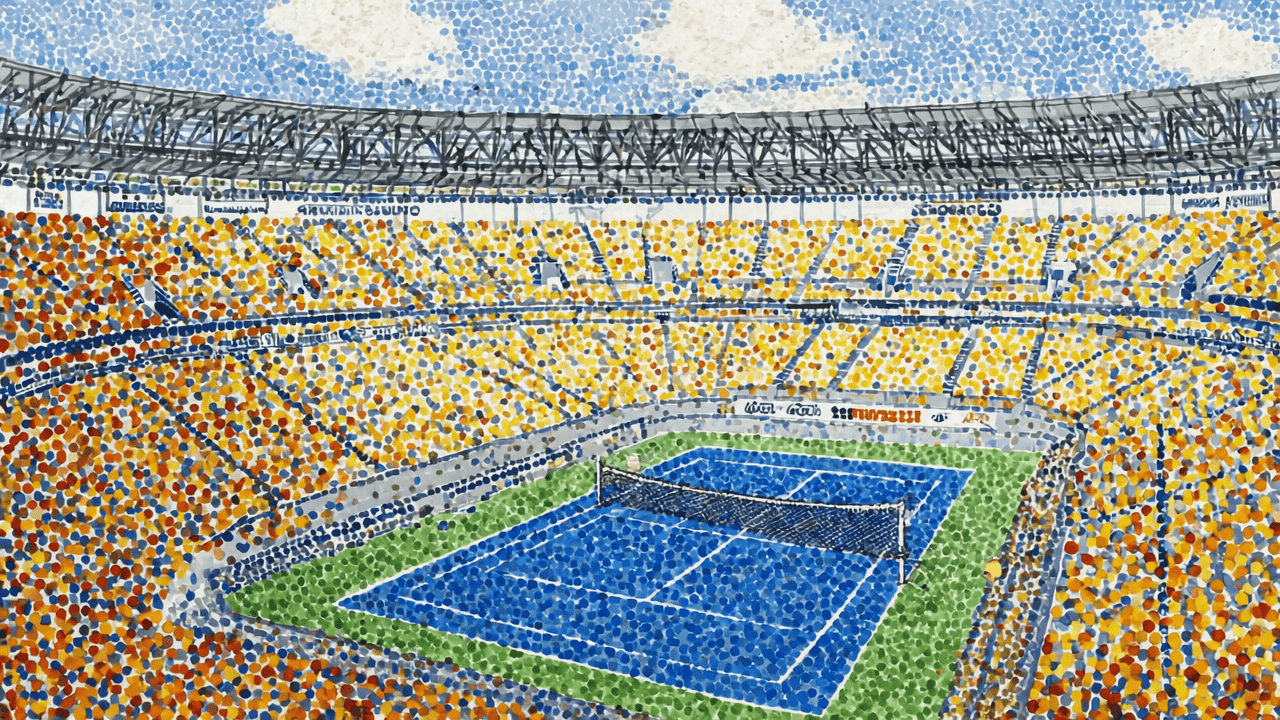

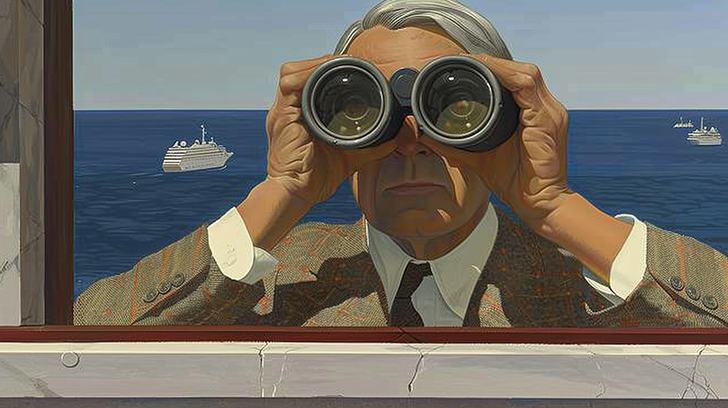

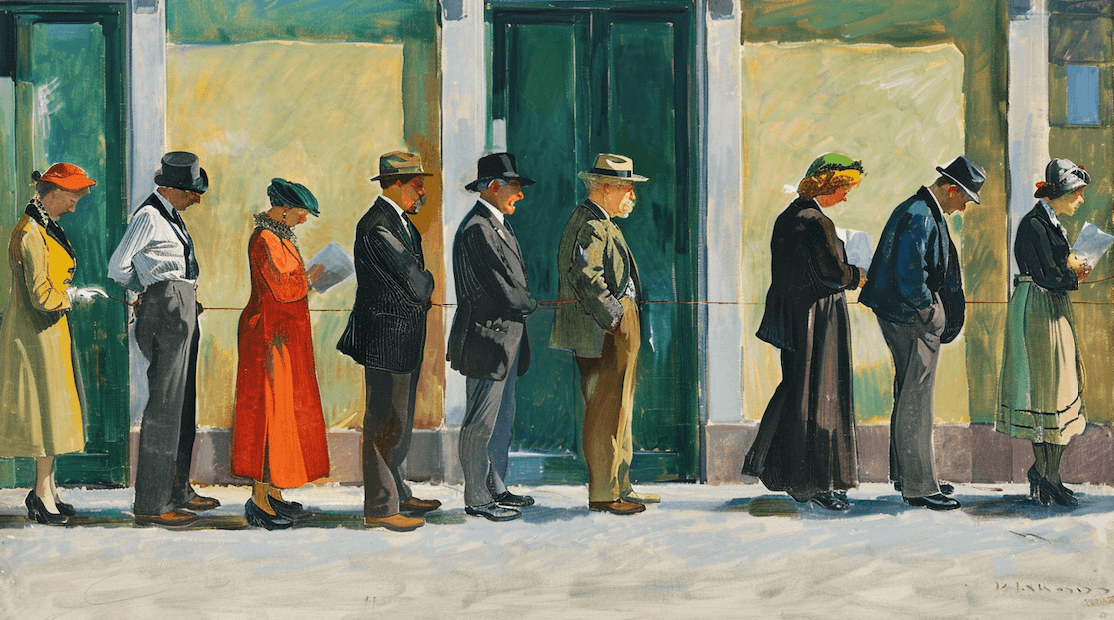

Sus pinturas mezclan un puntillismo silencioso con situaciones y temas muy cotidianos, de personas comunes y corrientes y eventos totalmente domésticos o sencillos, incluso aleatorios, como si el pintor hubiese llegado a ellos por mera casualidad.

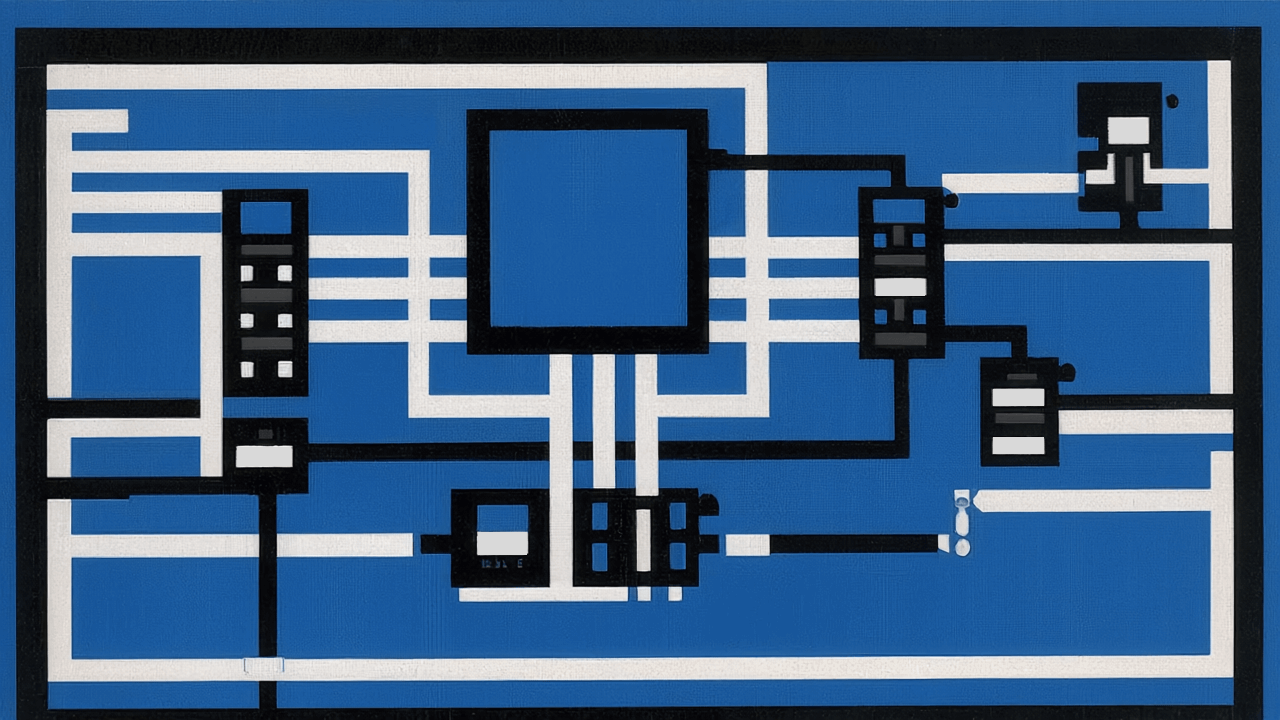

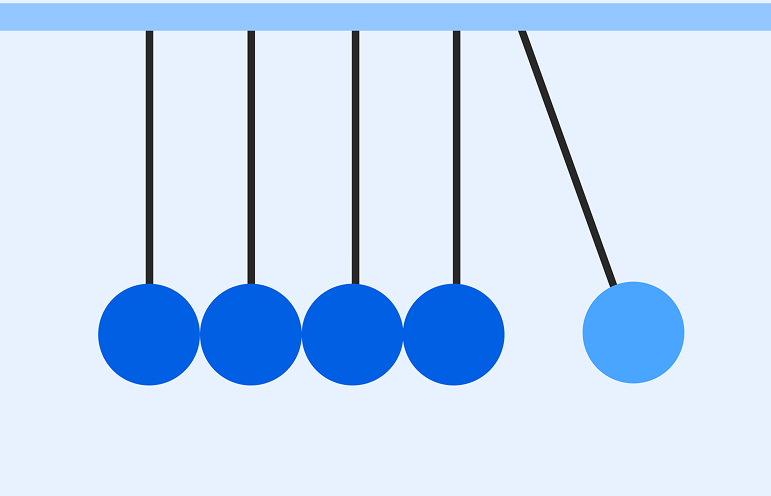

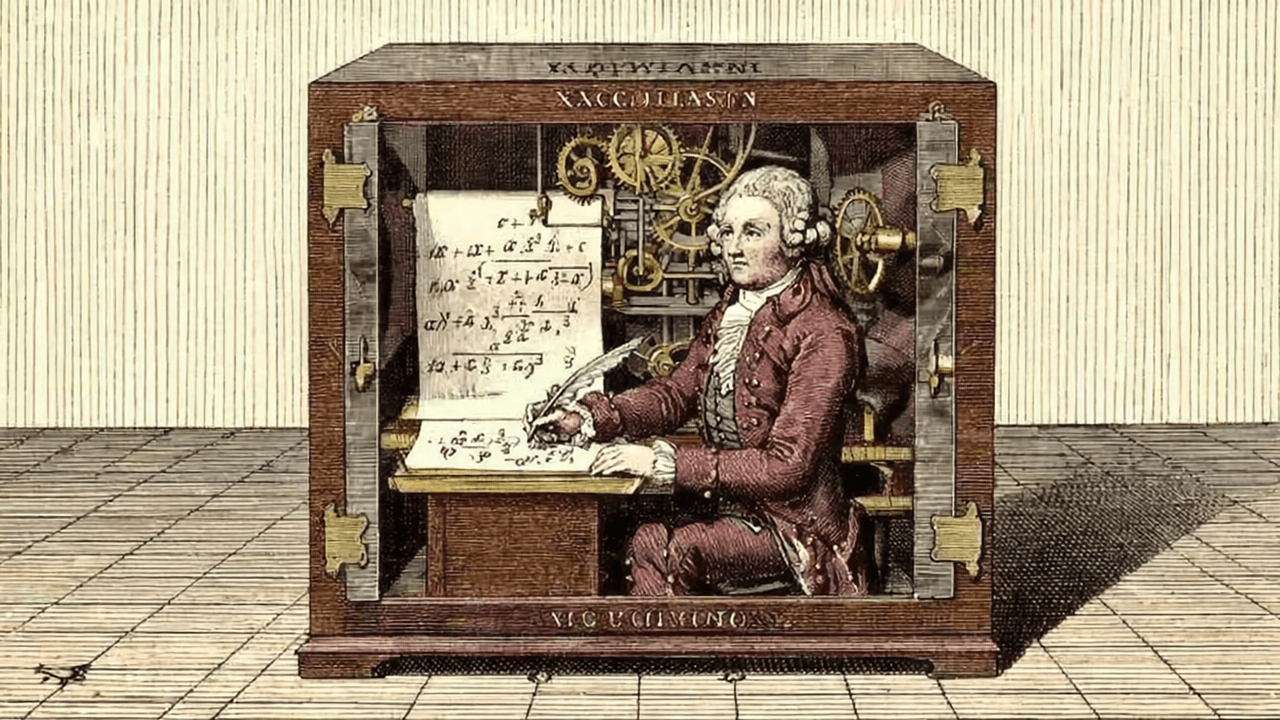

Pero si miras con más atención, podrás ver que sí hay una especie de composición detrás, y que está relacionada con la geometría. Se decía que uno siempre sabía cuándo Colville estaba comenzando un nuevo cuadro, porque estaba afuera midiendo al perro. Este interés en la geometría es un interés en el balance de las cosas –ese balance que se había perdido en la Guerra– y que si miras detenidamente, verás cómo algunas formas más arcaicas –líneas, círculos, rectángulos– son las que "unen" muchas veces sus pinturas.

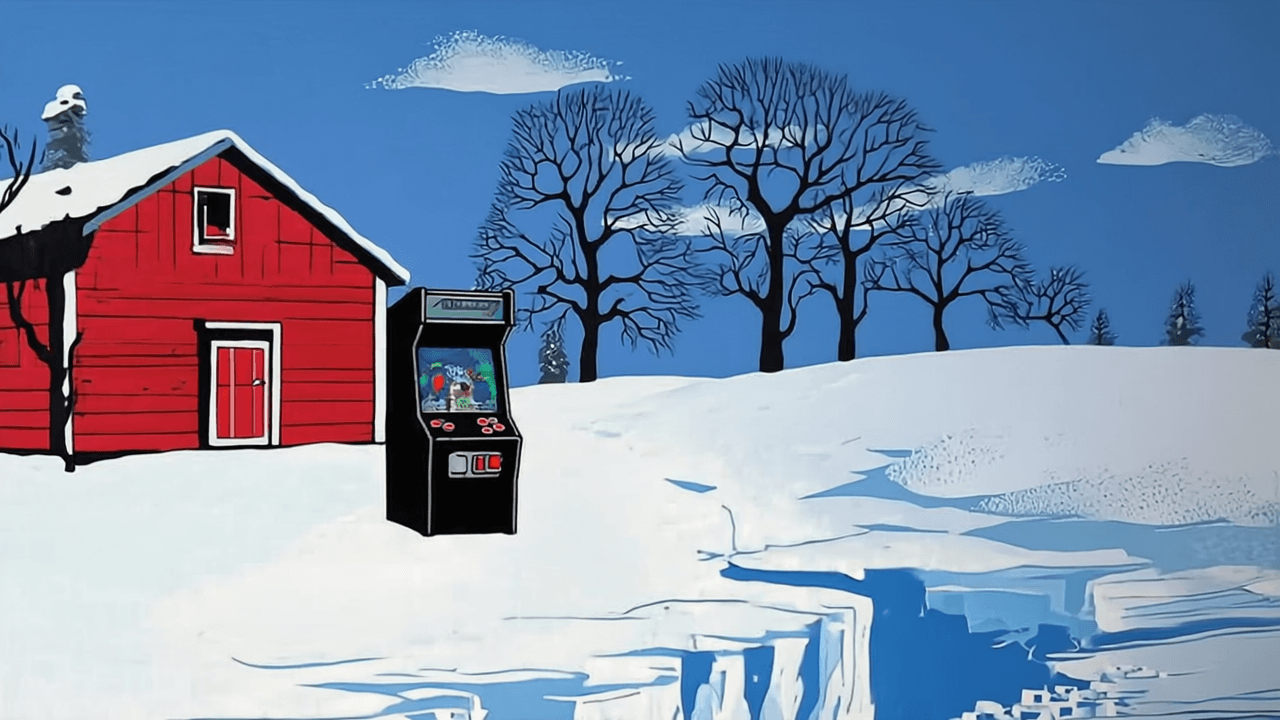

Tal vez por eso mi colega de Fintualist me decía "Sus cuadros son como imágenes de videojuegos, pero él es de 1920".