“Great gowns, beautiful gowns” (Grandes vestidos, hermosos vestidos) fue una frase que dijo Aretha Franklin cuando le preguntaban por su opinión sobre distintas cantantes pop. A pesar de haber elogiado a algunas como Adele o Whitney Houston, su respuesta sobre Taylor Swift solo se enfocó en su ropa. Sus dichos agarraron fuerza propia y se usan desde entonces en memes para elogiar solo la parte superficial de algo que podría tener más contenido.

Pueden ver a dónde voy con esto. Pablo Larraín despierta cierto escepticismo en Chile, pero es innegable que hay interés por su obra, especialmente afuera. Después de películas chilenas exitosas y emblemáticas como No, El Club y Post Mortem, tuvo la oportunidad de probar suerte en Hollywood, y lo hizo dirigiendo un par de largometrajes inusuales.

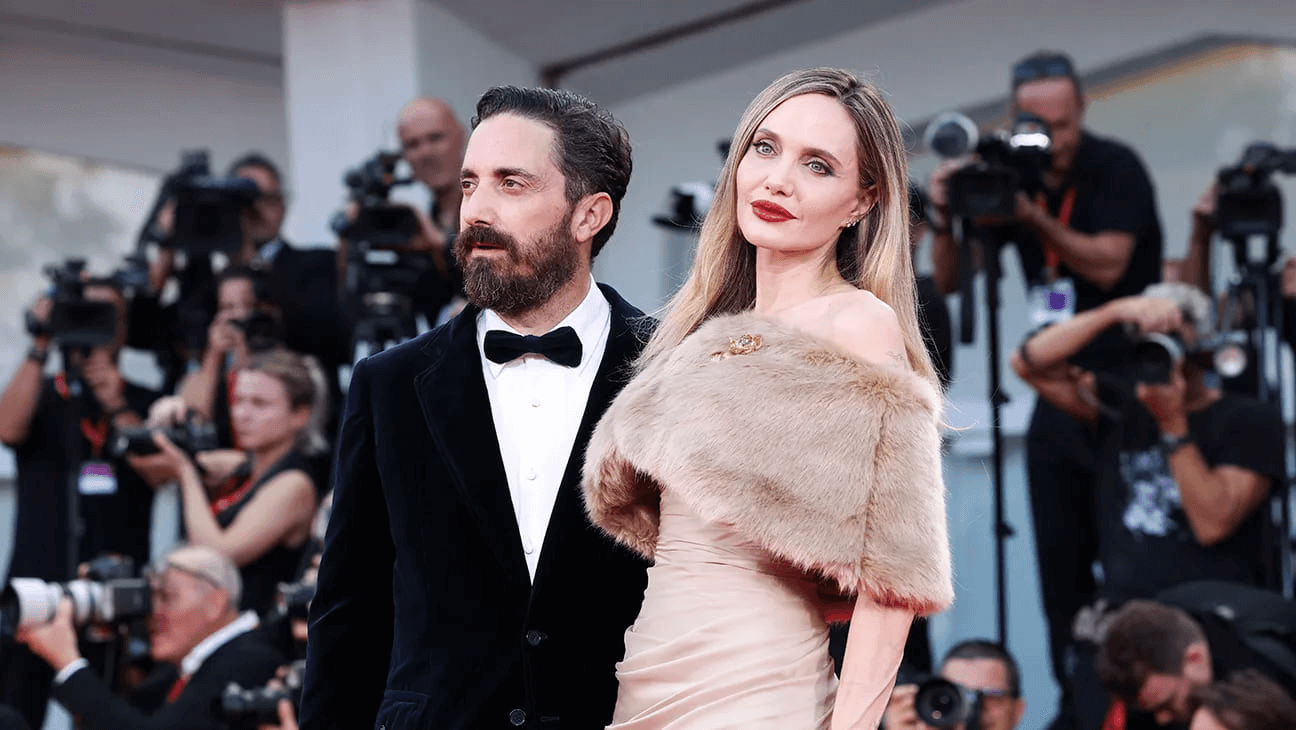

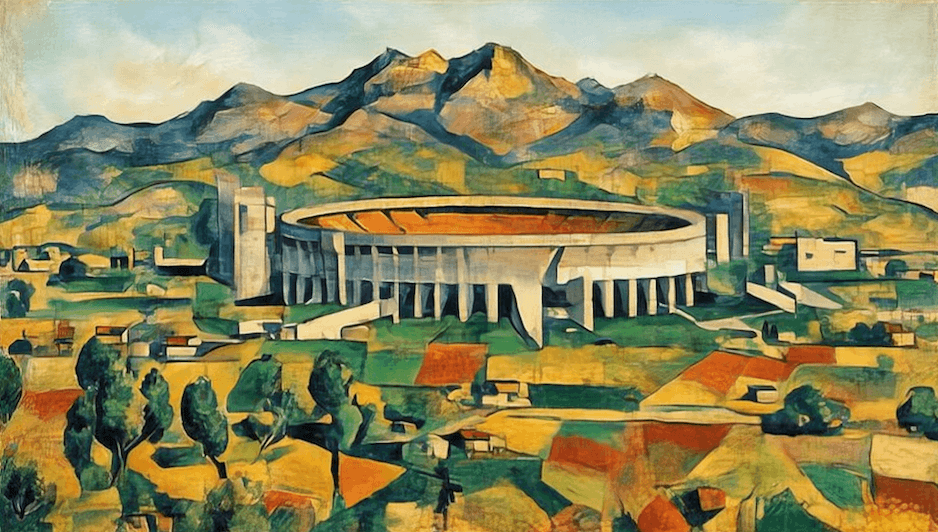

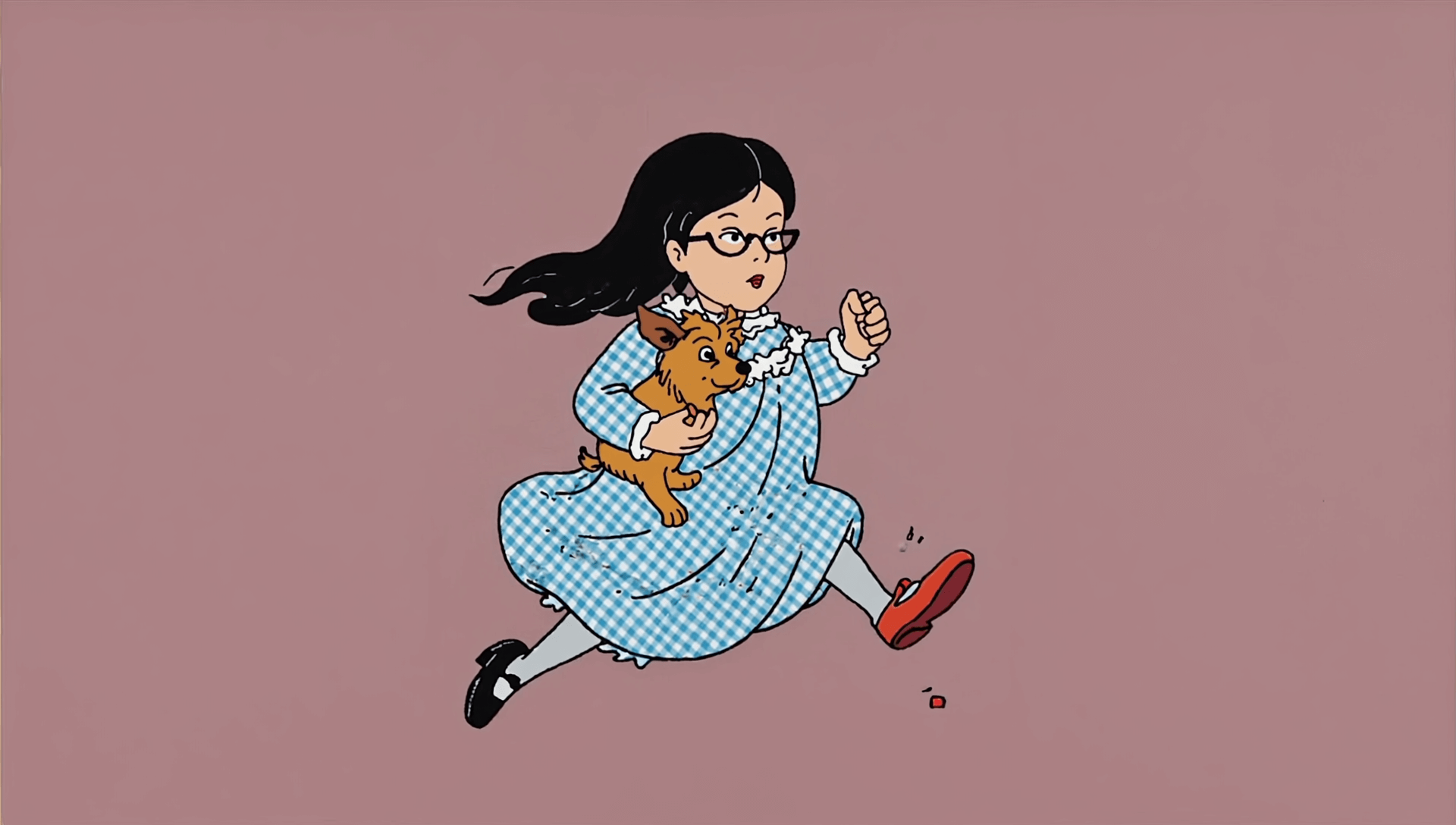

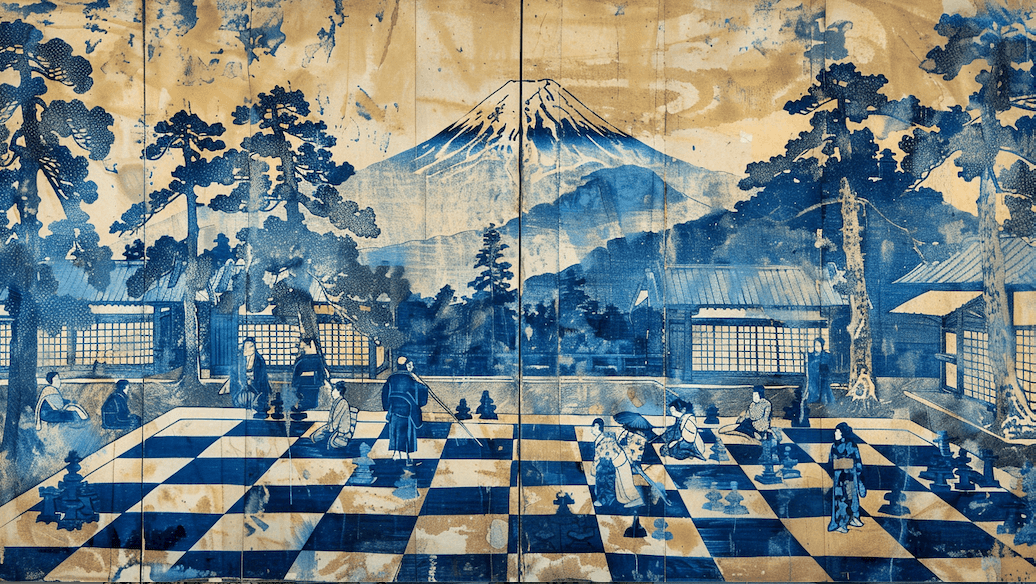

Tanto Jackie, enfocada en los días de la primera dama después del asesinato de John Kennedy, como Spencer, que seguía a Lady Di enfrentando a la corona británica después de su separación con el ahora rey Carlos, comparten similitudes. Ambos son biopics, pero con un giro. En vez de repasar la vida entera de sus protagonistas, se centra en un marco temporal acotado para exponer sus conflictos internos. Son dramas psicológicos, que toman riesgos formales y con un gran valor de producción. Ambas se estrenaron en el Festival de Venecia y lograron nominaciones al Óscar para sus estrellas, Natalie Portman y Kristen Stewart.

Cuando anunció que su siguiente proyecto en inglés sería sobre la cantante de ópera griega Maria Callas, se sintió como el cierre de una trilogía. Protagonizada por Angelina Jolie y contando los últimos días en la vida de la soprano, Maria repite todos los puntos recién mencionados, pero resulta distante, superficial y, en buen chileno, fome. Grandes vestidos, hermosos vestidos.

Maria cierra la trilogía usando los viejos trucos

Es probable que, aunque nos suene el personaje, gran parte de la audiencia contemporánea no esté familiarizada con la mujer que murió en 1977. Fue considerada la cantante de ópera más importante del siglo XX, tenía una reputación de mujer difícil, fue amante del multimillonario Aristóteles Onassis, protagonizó una película de Pasolini y murió a los 53 años de un ataque al corazón. En Maria, se retrata como una diva solitaria, recluida en su lujoso departamento parisino, que se rehúsa a preocuparse por su salud y lamenta la época en que su voz –ahora irreplicable– era perfecta.

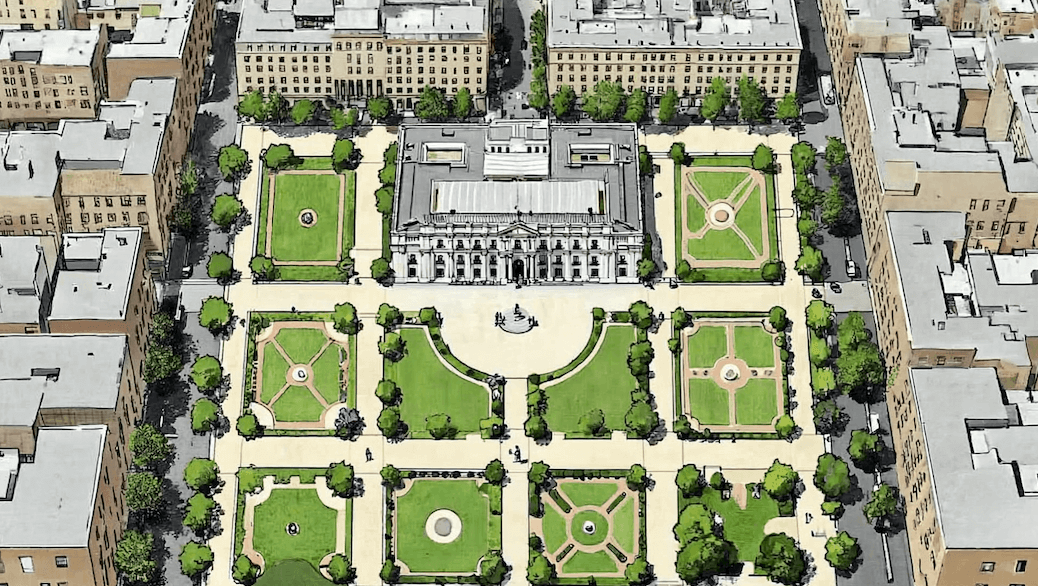

Larraín usa el truco empleado en Jackie de utilizar entrevistadores que nos ayudan a repasar su vida, pero tanto su narración como su cámara son distantes, prefiriendo ver a Jolie caminando por elegantes paisajes franceses y relacionándose con seres que se maravillan ante esta figura ensimismada.

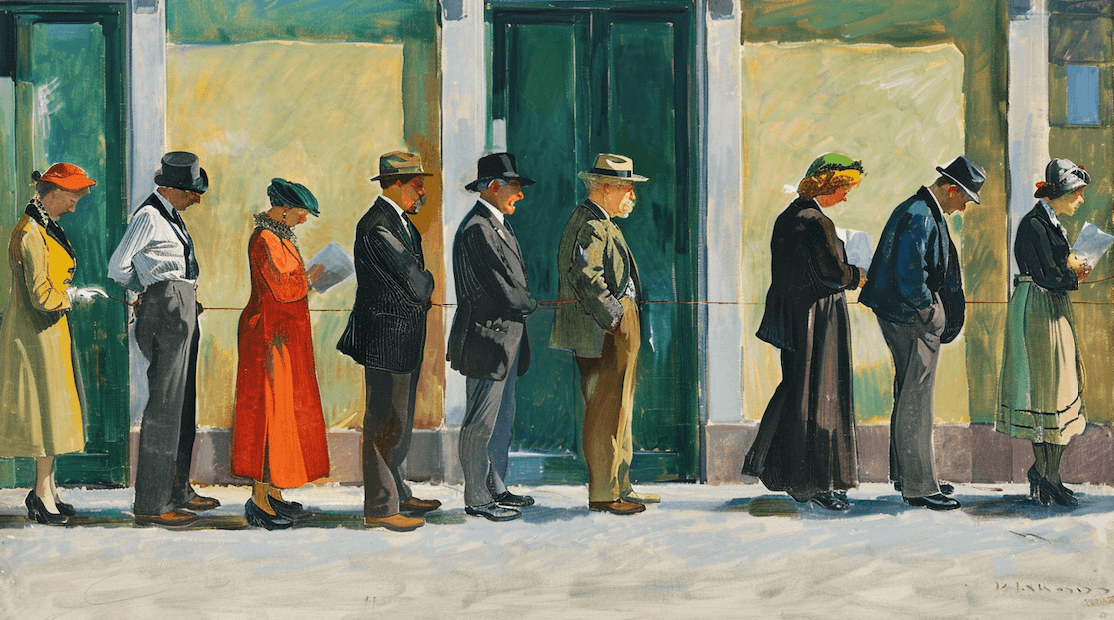

Algunos aciertos son la ternura de la relación con sus súbditos y la soltura con que le permite a la mujer ser arrogante, además de la atmósfera onírica que ya había diferenciado sus otros dos biopics. Eso sin mencionar todos los apartados técnicos: la fotografía atrevida de Ed Lachman (con quien trabajaron juntos en El Conde), el diseño de producción, el arte, el vestuario.

Pero lamentablemente la meticulosidad con la que se trabajó el envoltorio no termina de esconder que no hay mucho dentro. El deambular con la muerte a la vuelta de la esquina no se siente intimidante y el lamento por lo perdido no termina por conmover. Hasta los cambios de formato, relación de aspecto y color, que podrían ser riesgos bienvenidos, se sienten más como decisiones antojadizas que solo buscan separar este biopic de modelos más convencionales.

Entendiendo que una figura como Callas se merece una película de alto presupuesto y que el mismo Larraín es fan de la ópera, no se puede evitar sentir que no hay mucho propósito detrás de Maria.

¿Desde dónde nace entonces la necesidad de hacer Maria?

No necesariamente tiene que haber una justificación detrás de cada película, pero un esfuerzo tan grande como este, que reúne artistas de primer nivel y genera este tipo de prensa, levanta preguntas. Especialmente cuando un hombre chileno parece obsesionarse por estas mujeres extranjeras, figuras públicas que enfrentaron escrutinio en el siglo pasado.

Una broma recurrente es que Larraín hace películas sobre los personajes que su mamá admiraba (Lady Di, Jackie Kennedy, Maria Callas, Pinochet), pero la verdad es que, aunque fue ella quien le traspasó el amor por la ópera a Larraín, él tiene una respuesta distinta:

“Eran mujeres relacionadas a familias poderosas –u hombres poderosos– y en esos contextos ellas tenían que encontrar su propia identidad, su propia voz y tenían que poder existir como alguien que no necesita a nadie más para poder decir lo que querían decir”.

Y ahí es donde se puede hacer la conexión consigo mismo. Una de las razones por las que hay desconfianza hacia Larraín entre el público chileno es por sus lazos familiares con figuras poderosas de la derecha que se fortalecieron durante la dictadura. En ese sentido, que el hijo artista haya optado por hacer películas con marcada ideología contraria lo sitúa en la posición del rebelde. De aquel que, como sus personajes, no pertenecía al contexto en el que le tocó crecer aunque sí se benefició de todos sus privilegios.

Por eso la relación de Maria o Diana con sus empleados, que Larraín humaniza y muestra como las personas que realmente las entienden. En esta trilogía los demás ricos son arrogantes y poco empáticos, no como las protagonistas, seres talentosos que son capaces de mirar más allá, de entender la trampa de la riqueza.

O puede ser solo una coincidencia que no hay que sobrepensar. Pero también es cierto que esta predilección por personajes ricos que se sienten incomprendidos, por mostrar el tormento de estar atrapado en una cárcel de cristal, hace que el director también pueda empatizar genuinamente con sus sujetos. Larraín parece tener un aprecio real por estas figuras, aunque Maria no llegue a ser la tragedia griega o el retrato operático que podría haber sido, o incluso a sentirse necesaria como película.

Nota de riesgo: moderada.