Cuando niño –habré tenido 12 o 13 años– logré que mi tía me regalara una cámara que no usaba. Era análoga, como casi todas en ese tiempo. Así que me compré un rollo y me puse a sacar fotos. Me creía la muerte, obviamente. Más cool imposible. Pero ligerito me di cuenta que las fotos que le sacaba a mi familia salían buenas, pero eran bien fomes. Así que empecé a sacarle fotos a cosas, lugares, edificios, etc. Pero a esa edad se me cruzaban bien pocas cosas interesantes.

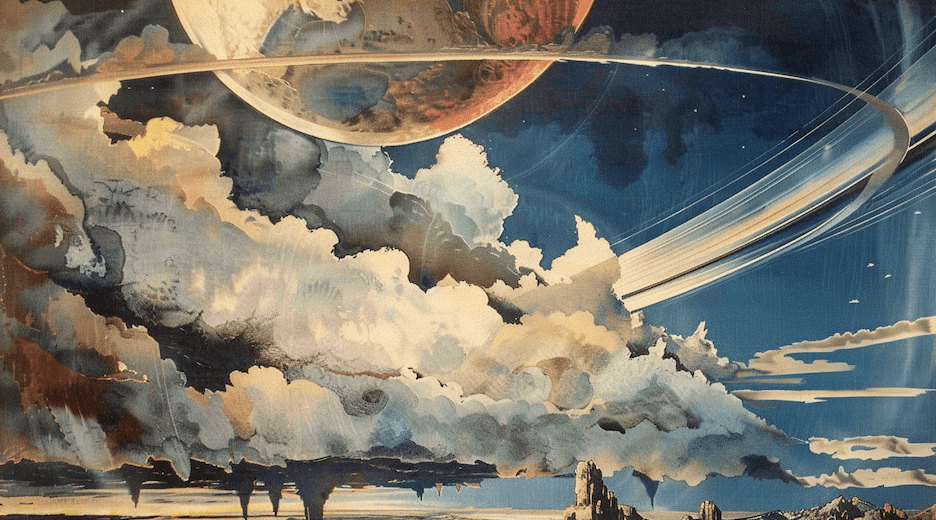

Imagínense la emoción cuando supe que iba a ir por primera vez a ver los fuegos artificiales de Valparaíso. Mi tío que vivía en Viña, y que me alojaba cada vez que mis papás querían descansar de mí, me invitó a pasar el año nuevo con él. Íbamos a comer donde su suegro, que tenía una casa antigua arriba del cerro, con una vista privilegiada al show de los fuegos artificiales.

Listo, me dije, con las fotos de los fuegos me hago famoso. Capturaría un momento efímero (aunque en ese tiempo obviamente no tenía idea de la existencia de esa palabra) que además estaría lleno de colores, sería imponente, etc.

Me pasé toda la noche sacando fotos al show de la bahía. Me fui a dormir pasadito las 12 con la sensación del deber cumplido. Estuve ansioso un par de días más porque tenía que esperar a llegar a Santiago para revelar las fotos. Obligué a mi mamá a llevarme a un Kodak y voilá: ahí estaban las peores fotos de fuegos artificiales de la historia. Si no te decía que eran fuegos artificiales, no lo adivinabas. Claramente no tenía idea cómo usar una cámara, ni menos cómo sacarle fotos a cosas luminosas en la mitad de la noche. Fracaso total.

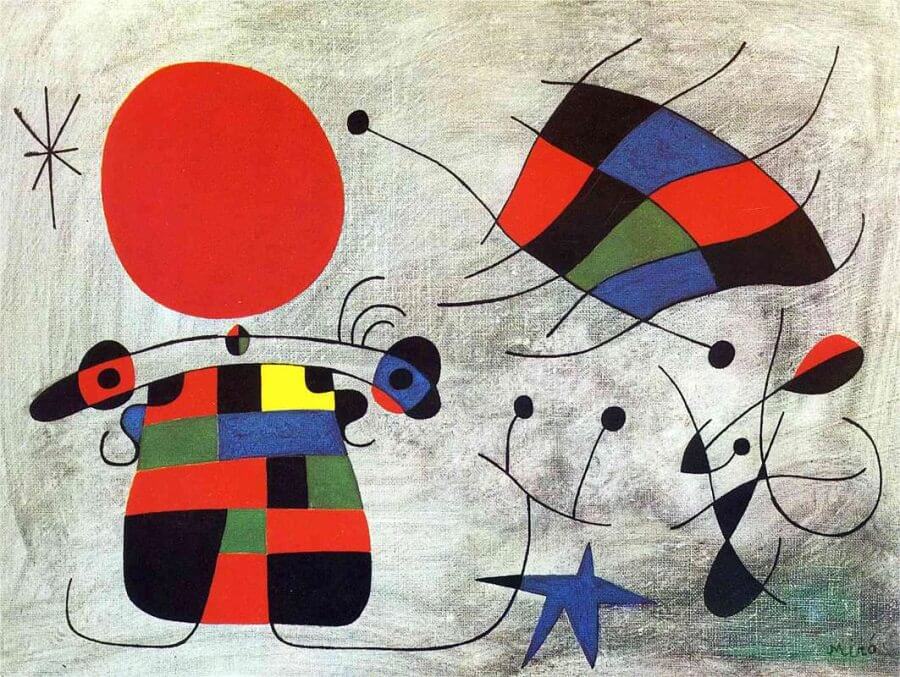

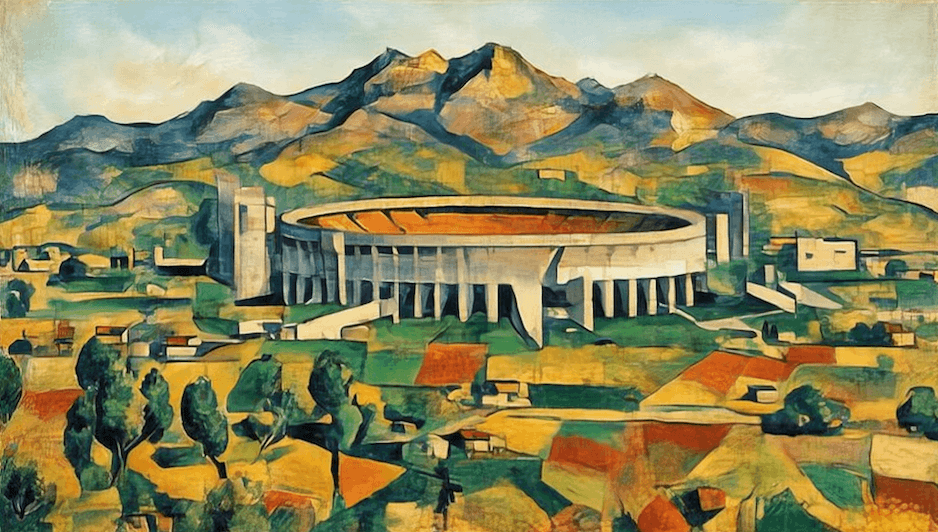

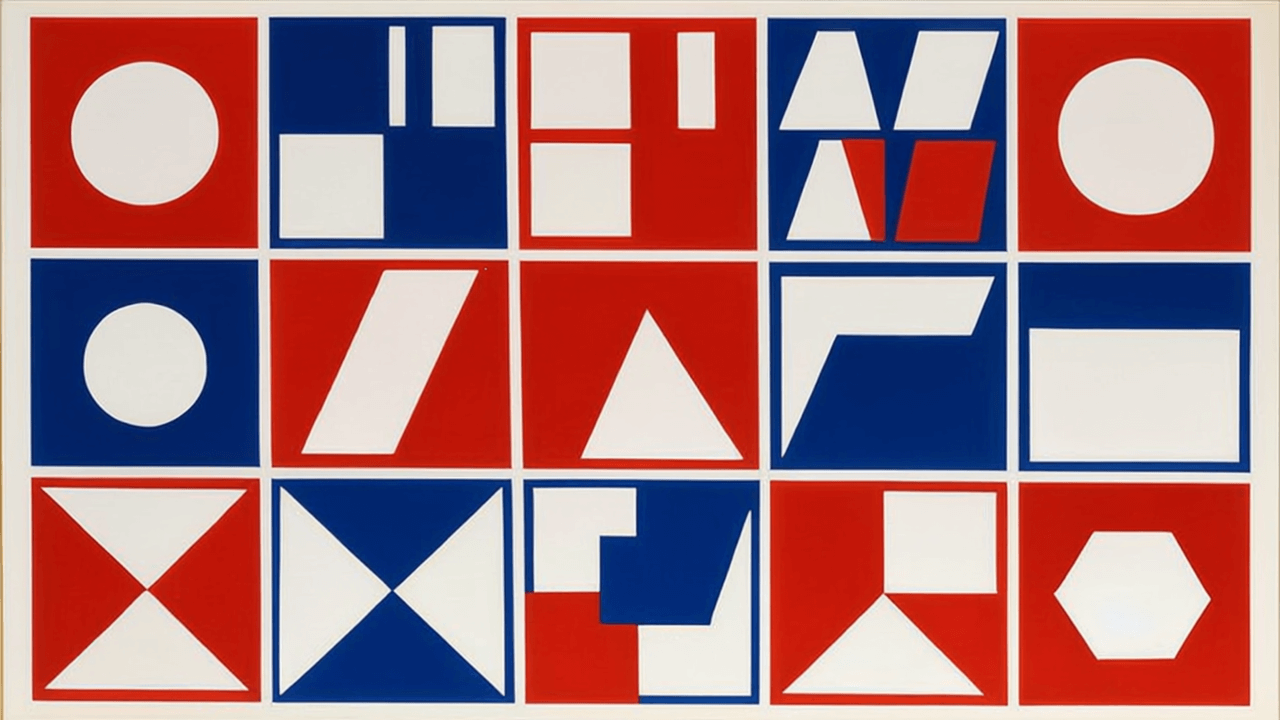

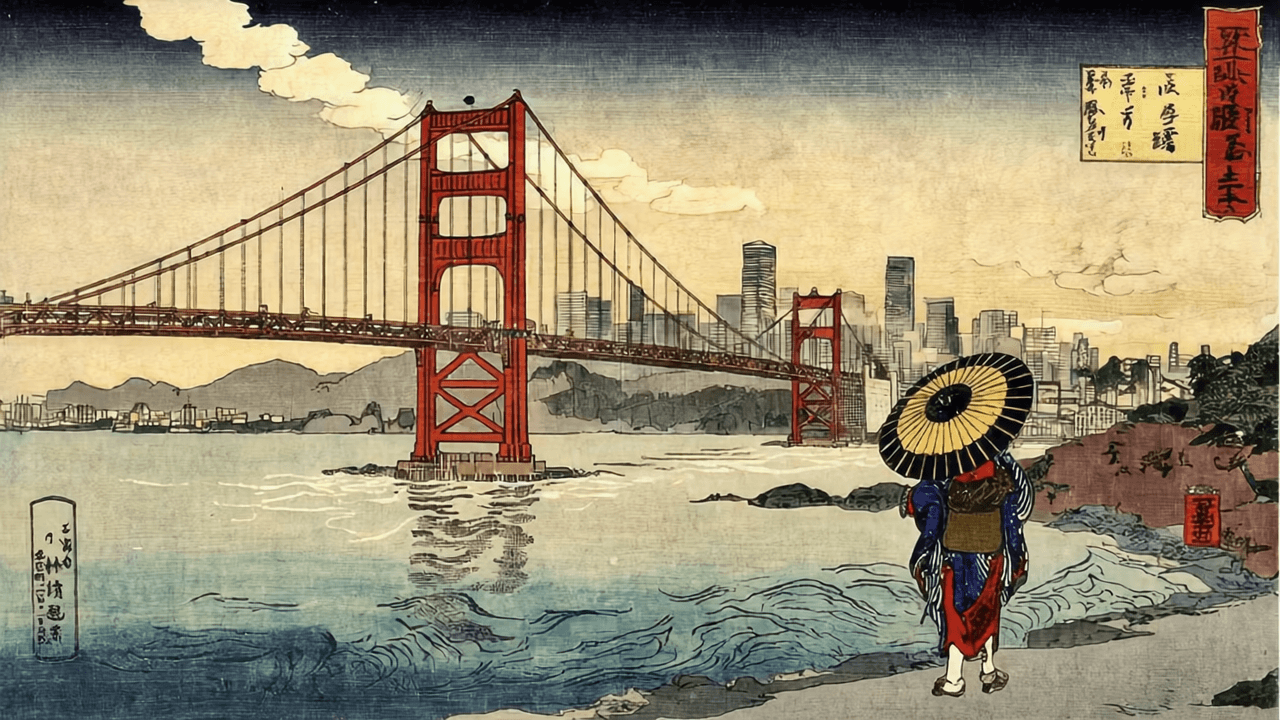

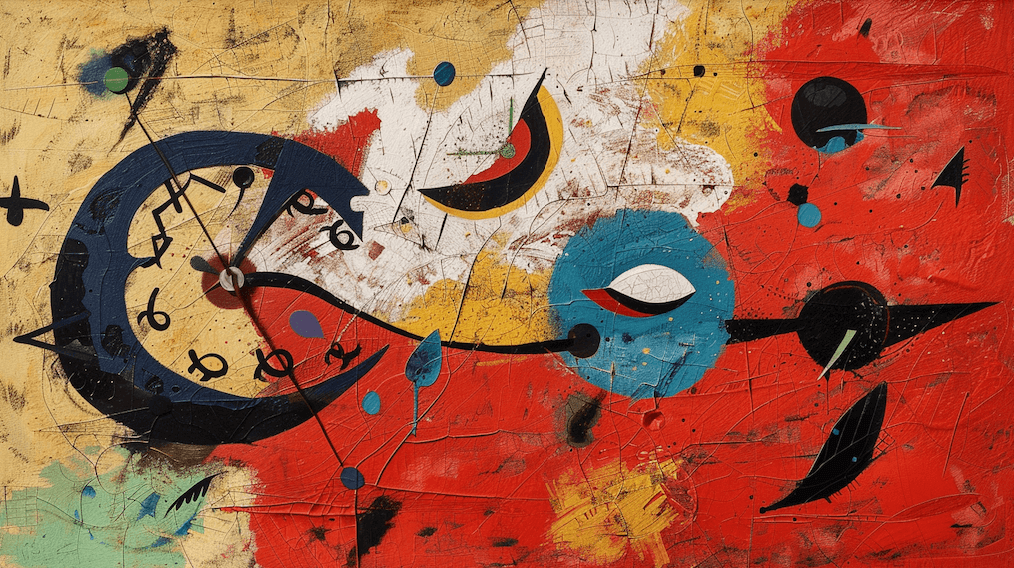

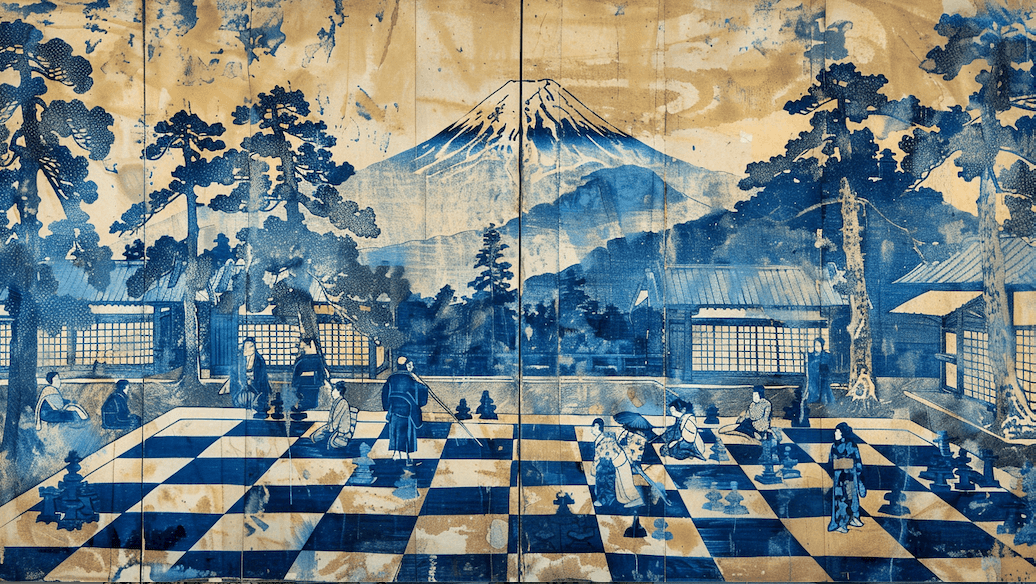

Fast forward al año 2012. Después de ahorrar durante dos años seguidos –y no vendiendo fotos precisamente– logré ir a conocer Europa. Como buen turista primerizo fui a cuanto museo se me cruzó, y en uno de esos me encontré con una muestra especial de Joan Miró en Barcelona. Estaban mostrando uno de sus cuadros de fuegos artificiales.

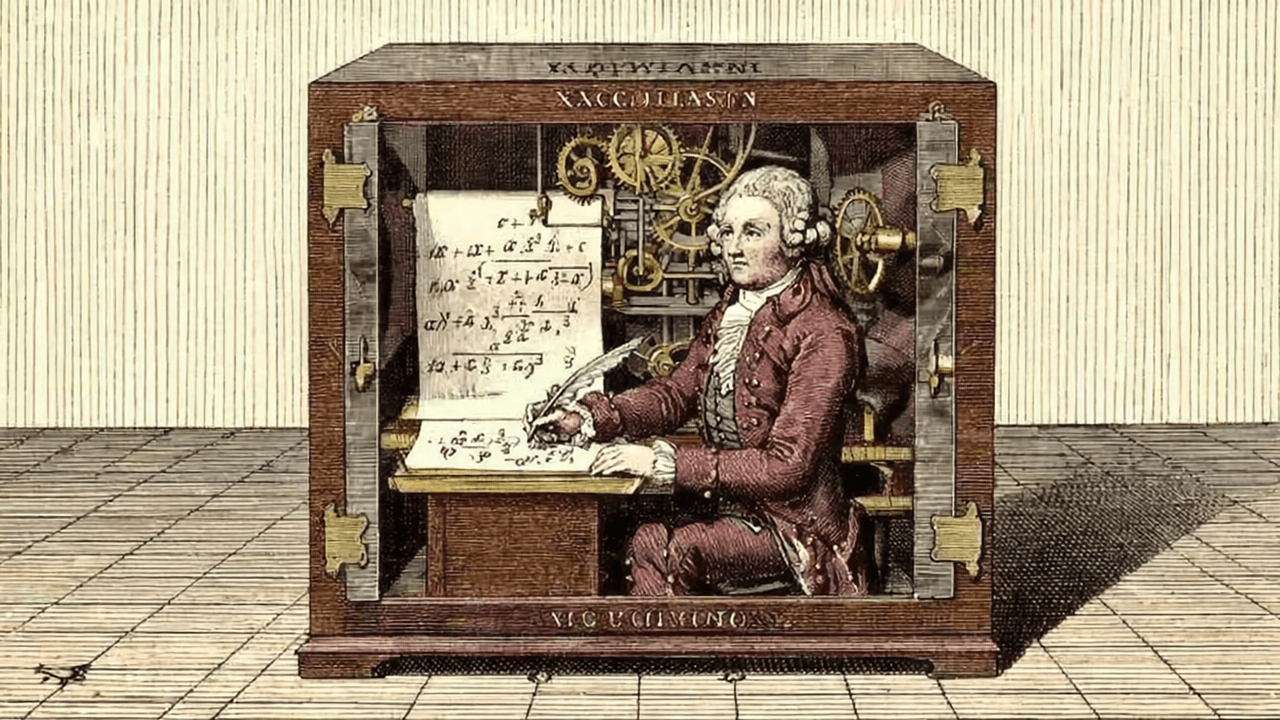

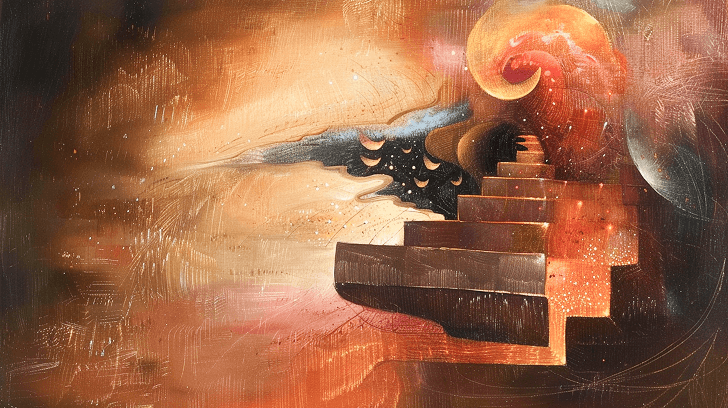

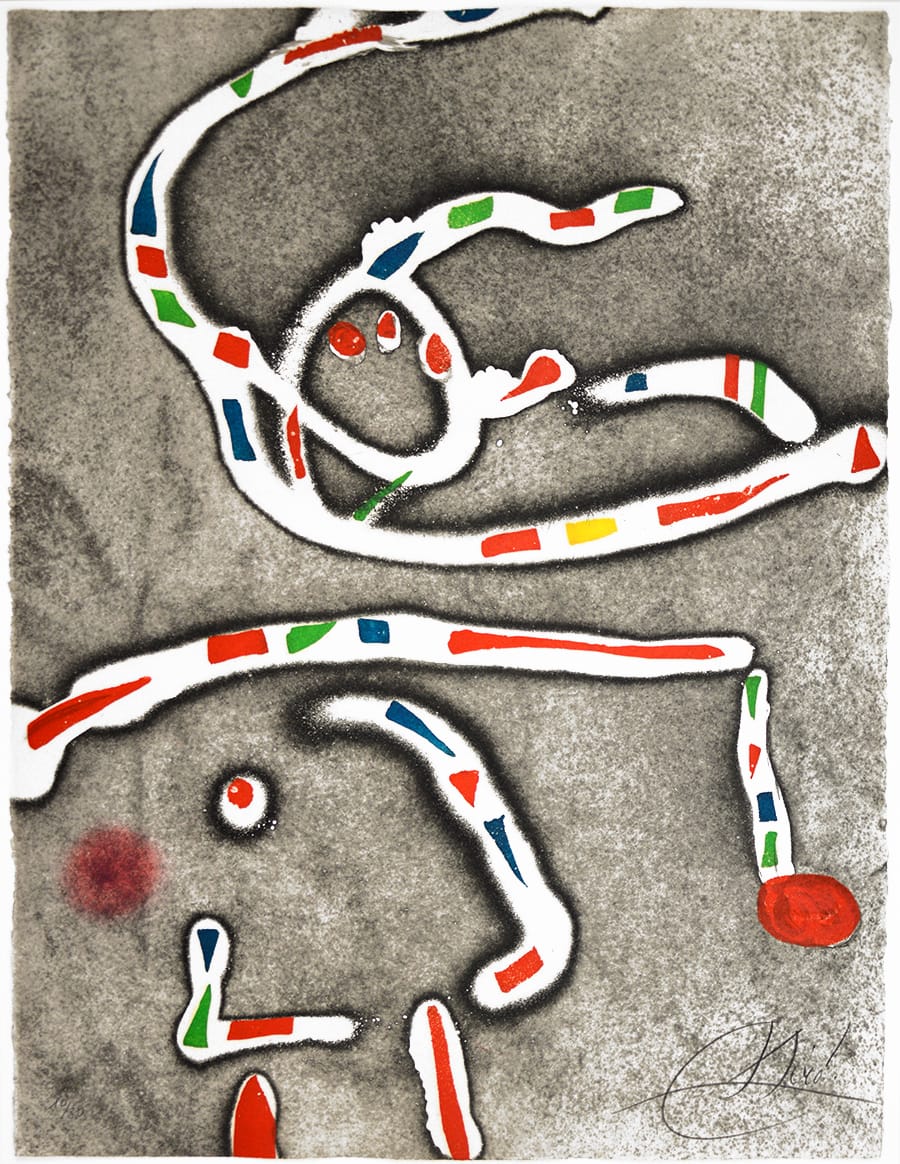

Ahí estaban mis fuegos artificiales. Calcados. Después me enteré que Miró había hecho estos cuadros mediante una técnica a lo Pollock: esto es, tirar pintura encima de un lienzo blanco. Pero por arte de magia –o por el talento de Joan, está en discusión todavía– quedaron iguales a los negativos de mis fotos de adolescente.

Bueno, siendo honesto los cuadros de Miró, que ni siquiera son sus mejores obras, estaban incluso mejores que mis fotografías. Por mucho que les quisiera endilgar un arrebato surrealista, estaban malísimas por donde se las mirara.

Desde ese entonces asocio cada año nuevo a Joan Miró. Que además de ese tríptico pintó unas "tracas", el nombre español para los petardos, que tiene una linda aliteración (aunque nada como la palabra guatapique, pero eso da para otro post).

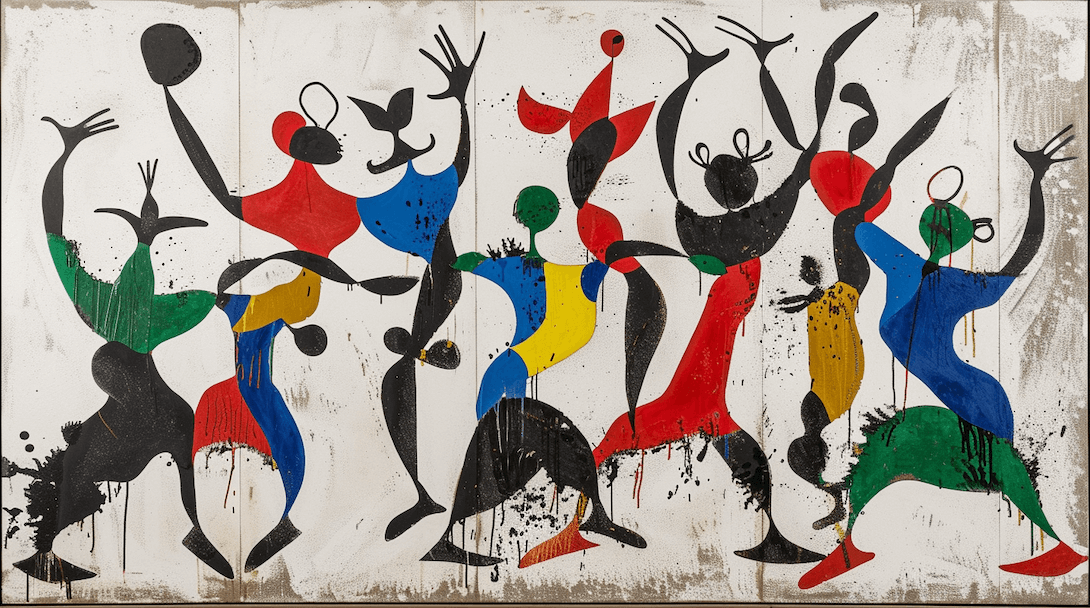

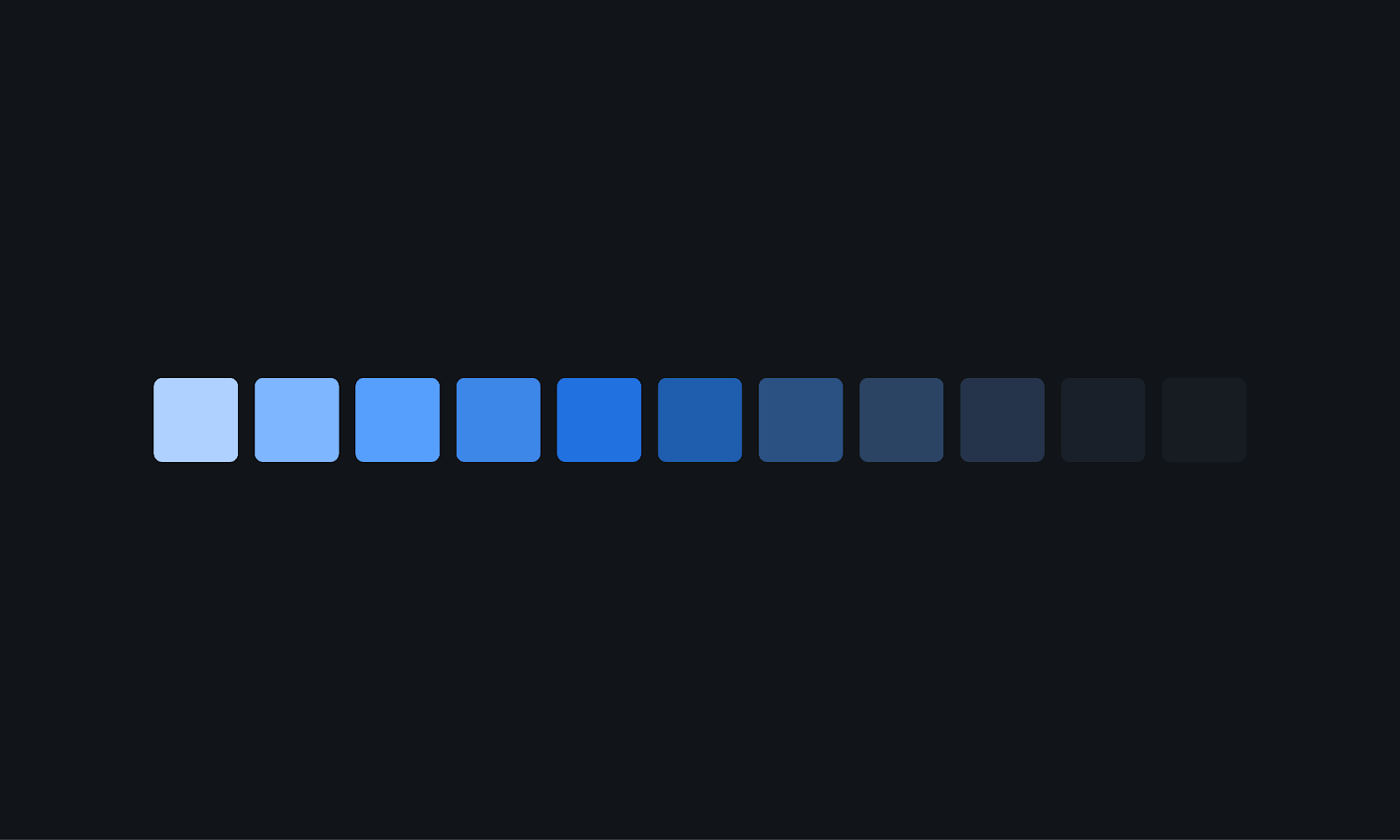

Las tracas I, II y III

Fuegos artificiales y Joan pegan bien: la obra de Miró siempre estuvo marcada por el surrealismo más militante, ese que creía que había que dejar al inconsciente libre para que hiciera su trabajo, ya fuese escribiendo o en su caso, pintando. Por eso cada vez optaba por métodos más automáticos, siempre conservando su estilo naïf y un poco infantil.

Un poco como la reacción natural que tenemos al ver fuegos artificiales, se te revuelve algo primigenio cuando ves esas luces explotar en el cielo. En Valparaíso se ven de lejos, y tiene un encanto, aunque una vez en Panamá (no crean que viajo tanto, la verdad es que hace tres años que no paso de Chillán hacia el sur) me tocó pasar un año nuevo donde la gente tiraba petardos y fuegos artificiales en la calle, y ahí de cerca sí que te sobrecogen.

Esa vez también intenté sacarles fotos. Esta vez con una cámara digital. Basta decir que ninguna de esas imágenes sobrevivió el viaje: todavía no tengo la menor idea de cómo fotografía un fuego artificial.

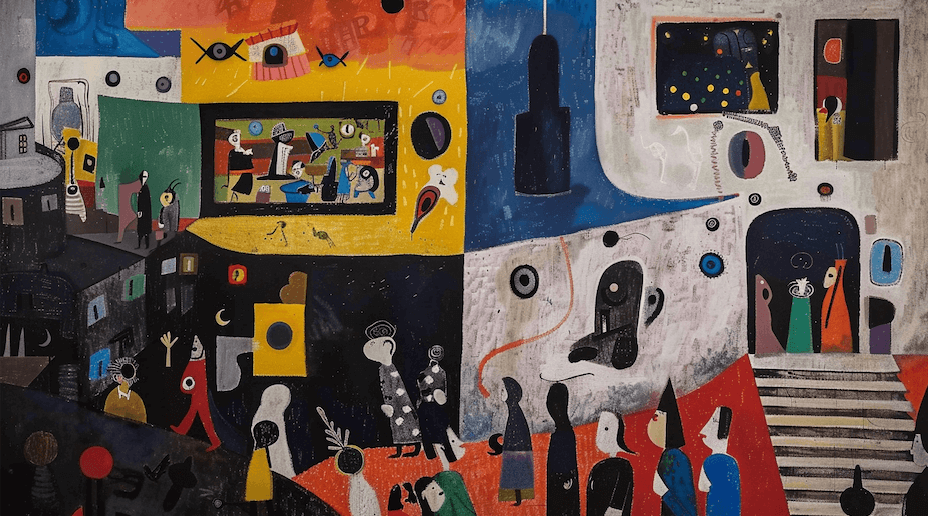

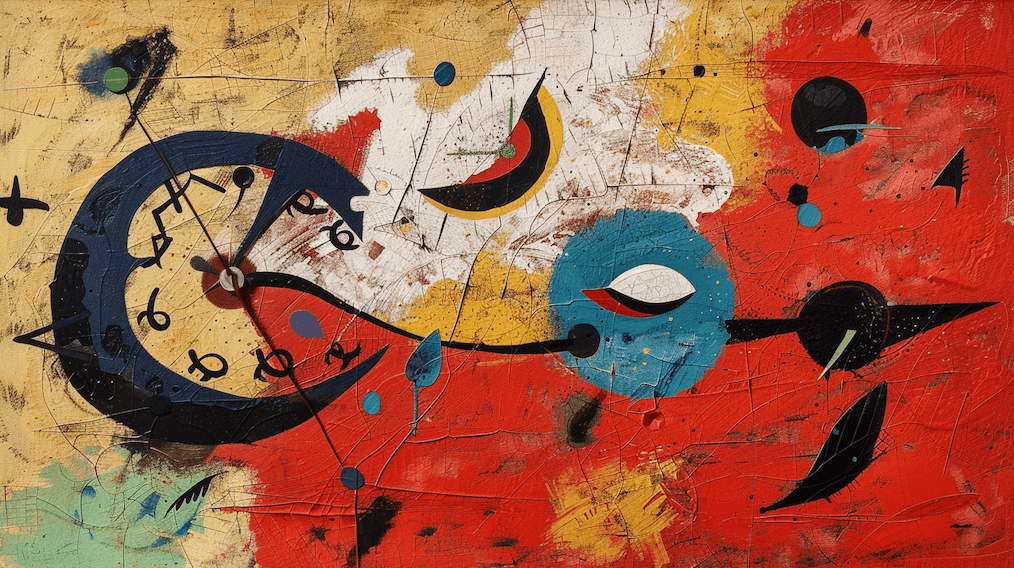

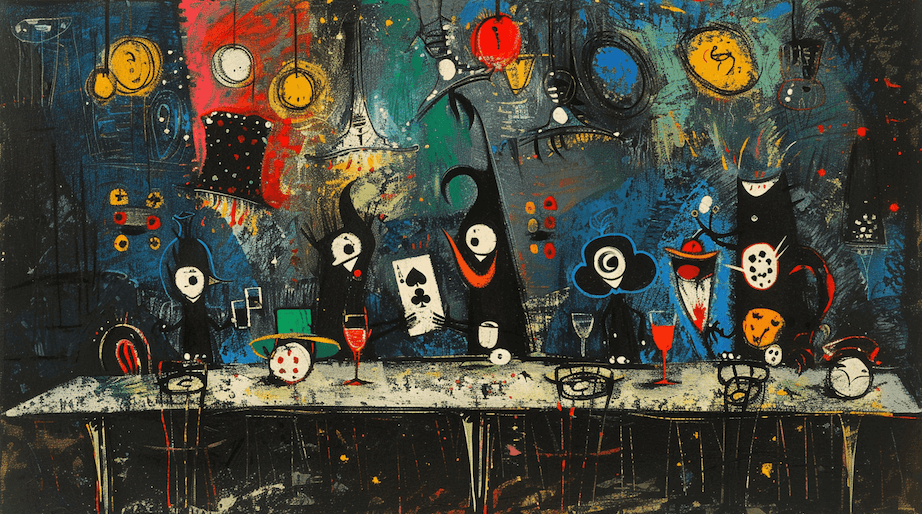

Por suerte le puedo pedir a la IA que me haga unos cuadros al estilo Miró de fuegos artificiales.