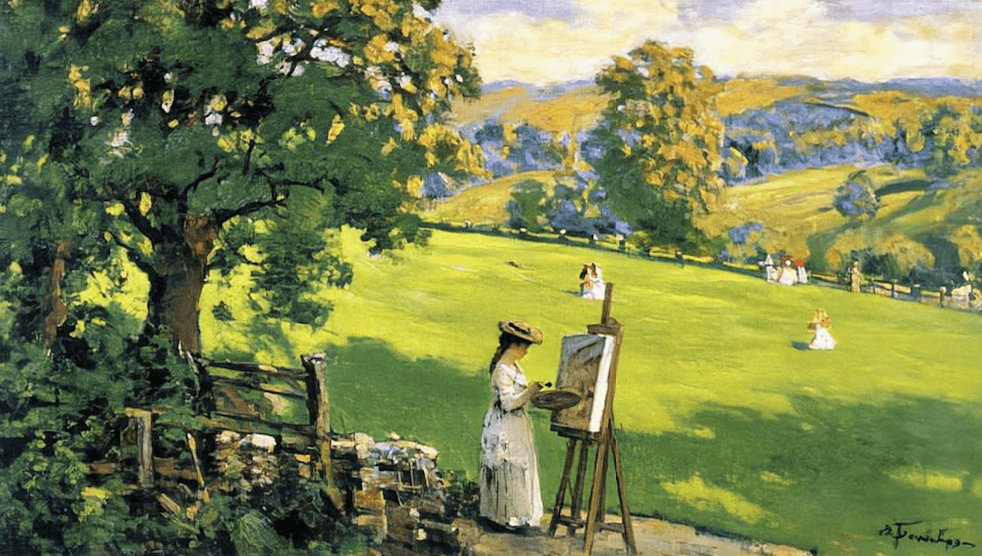

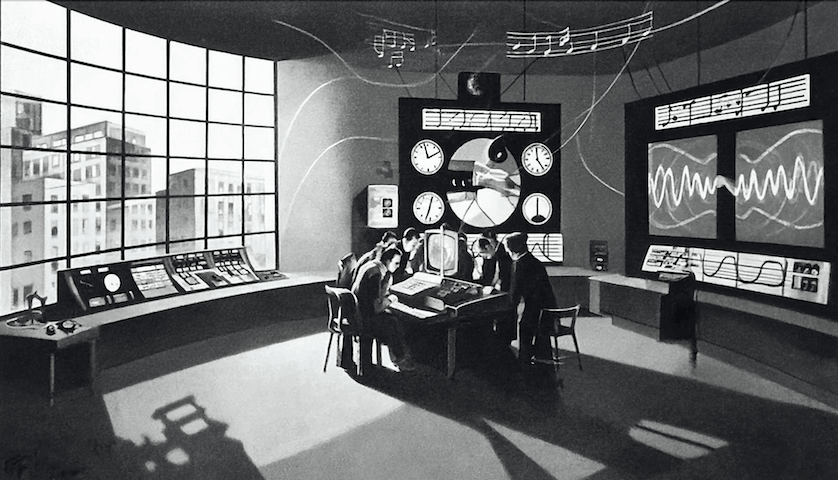

Luis Poirot viene del teatro. De una época gloriosa del teatro chileno, una de experimentación, sobria sin embargo, cuidadosa con las formas, aunque implacable con el fondo. La época del ICTUS y el teatro experimental de la Chile y la Católica. Un teatro donde los que serían los directores del nuevo cine chileno (Ruiz, Littin, Soto) y los compositores y cantantes de la nueva canción chilena (Jara, Manns, Ángel e Isabel Parra), hacían sus primeras armas. Un teatro que era parte de un proceso político, social, económico y literario que Poirot retrató siempre en el mismo sobrio blanco y negro en primera fila, discreta y continuamente, con un apego absoluto a la dignidad de sus retratados, dejando que ellos creyeran que gobernaban su imagen, pero llevándolos suavemente a su terreno de juego, escenificando su fragilidad, comprendiendo su fuerza, dejando estampada la sintaxis de sus sombras, la sobriedad de su luz en imágenes que los resumen para la historia.

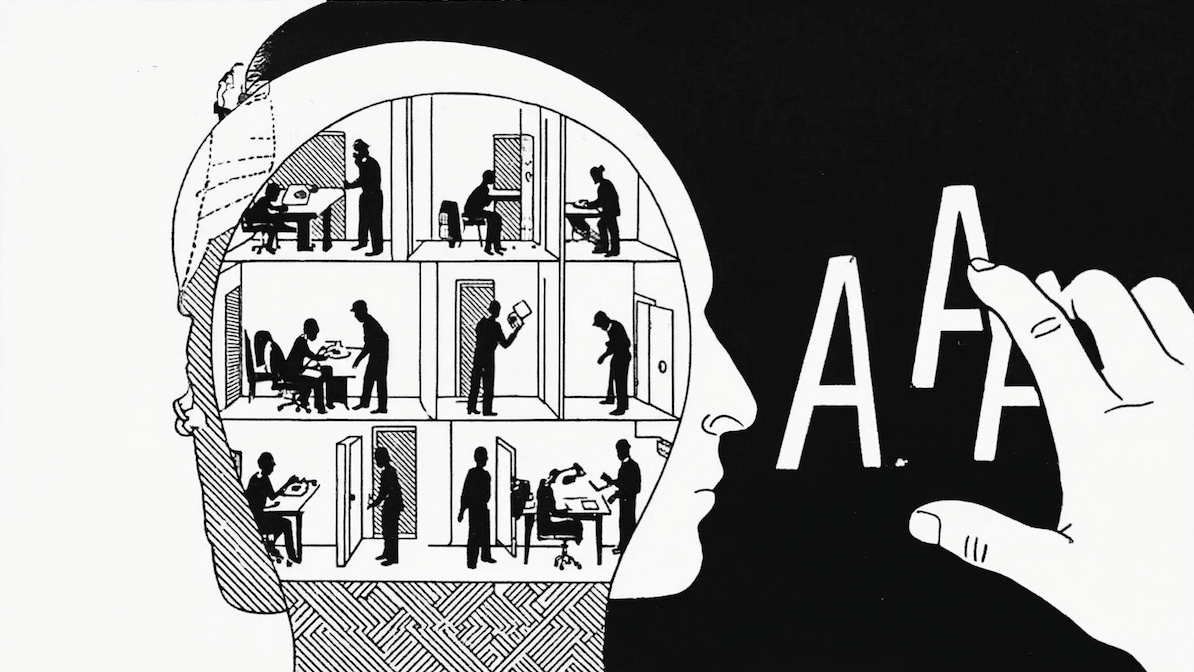

El origen teatral de Luis Poirot no solo tiene que ver con el conocimiento en primera persona de un mundo que sería la semilla de otros muchos mundos, sino en su manera de usar el diálogo como el centro de su trabajo, en que el lente es solo una forma más de seguir conversando. Un retrato que es también un comentario de sus propias lecturas, sus intereses, sus gustos y fobias. Un retrato que es una forma de acercarse a la obra del retratado, a sus paradojas, a sus secretos.

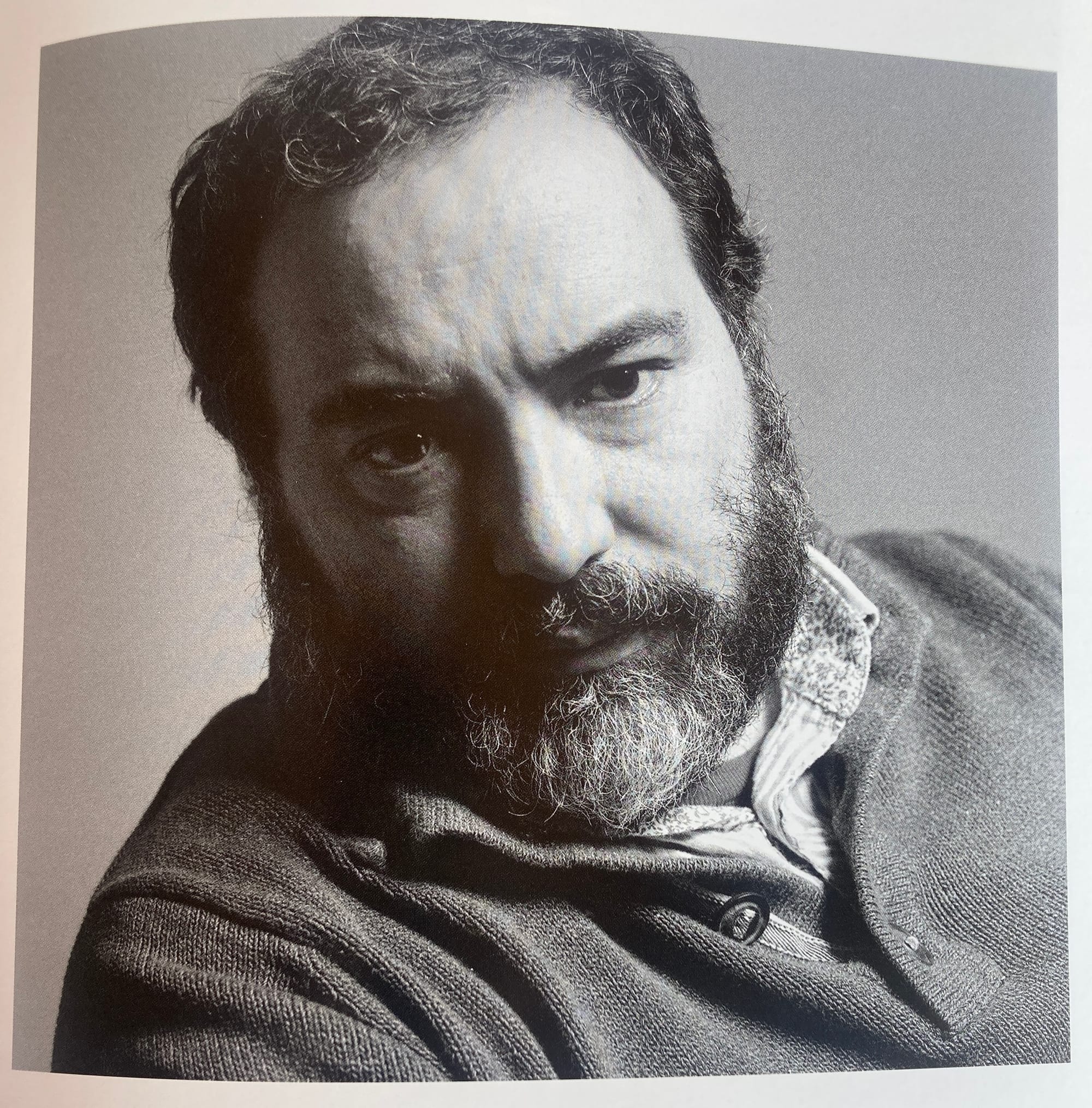

El diálogo: recuerdo eso de cuando me retrato a mí, el honor primero de ser parte de una galería de próceres de la cultura chilena, y luego su manera de conversar suave y perpetuamente, de convertir la sesión en una forma de conocernos, de comprendernos, donde lo que menos parecía importar era el lente y menos aún los disparos de la máquina, que no sentí llegar o irse.

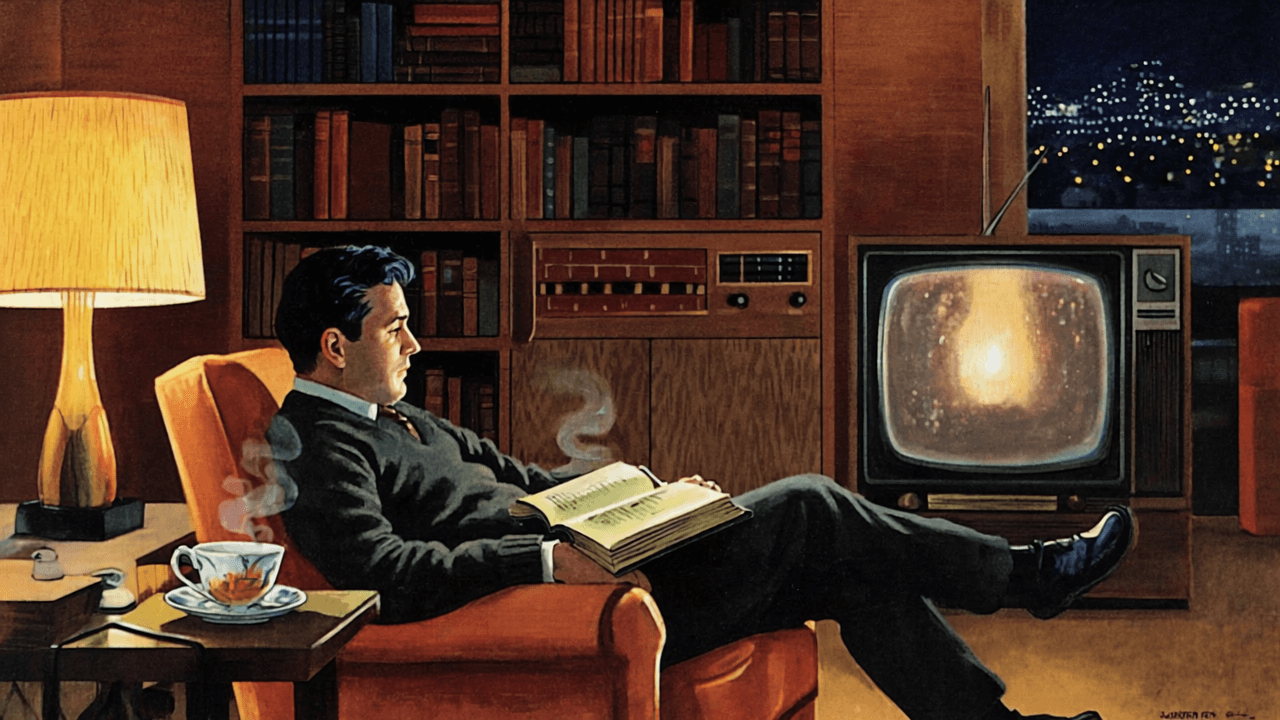

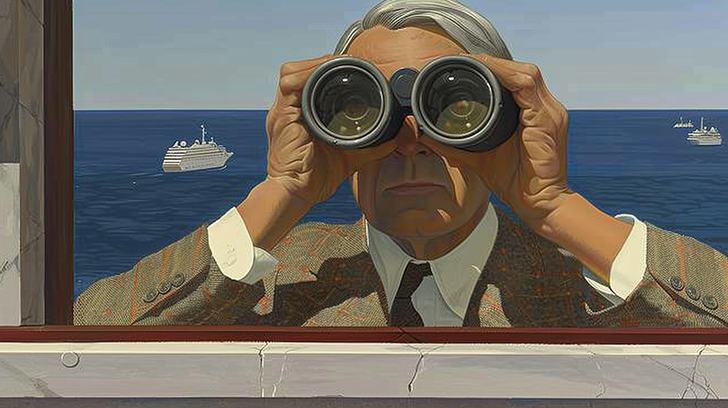

Estaba yo, como casi siempre, cansado ese día, pensando en lo que tenía que hacer después de la foto. Sacarme fotos es después de todo algo que llevo haciendo desde los veinte años, algo que siempre me gusta tanto como me incomoda, y para la que he ido desarrollando una rutina, la de pensar que no soy yo el que se saca la foto, que es solo un fantasma de mí mismo el que entrego sin muchas restricciones, pero sin verdadera entrega tampoco. Fui así defendiéndome de la mejor manera que conozco, es decir mostrándole al fotógrafo de antemano las poses que sabía, funcionaban. Poirot no rechazó mis sugerencias, ni tampoco las aceptó, sino que se puso a conversar. Su pozo sin fondo de anécdotas, su conocimiento sin límite de las intimidades de la cultura chilena y la catalana logró hacerme olvidar el día, la hora, la timidez y la soberbia propia para dejar de contar los minutos.

Mientras Poirot me contaba pormenores de su vida que otro hubiese preferido no contar, y que no servían para exhibirse sino para explicarse, para explicar las distintas vidas que vivían en su vida, me dejé fotografiar entonces, me dejé sobre todo mirar. Lo hacía, creo, también, para que la foto fuera parte de su vida y no de su trabajo. Un trabajo, mi foto, que por lo demás no creo que nadie haya remunerado. Lo hacía para leerme, no mis libros sino yo mismo, la máscara que quería posar y la cara que llevaba el peso de la máscara. La persona que era y la que quería mostrar.

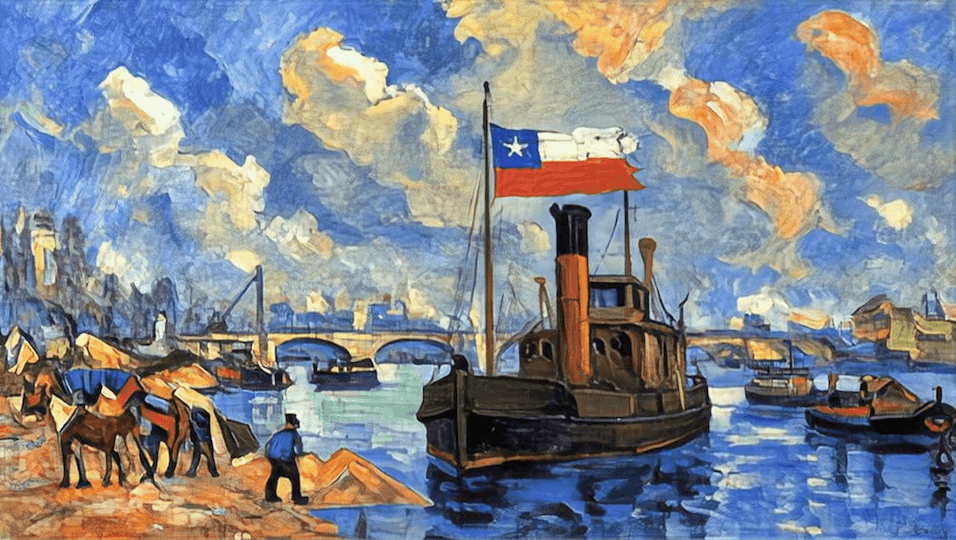

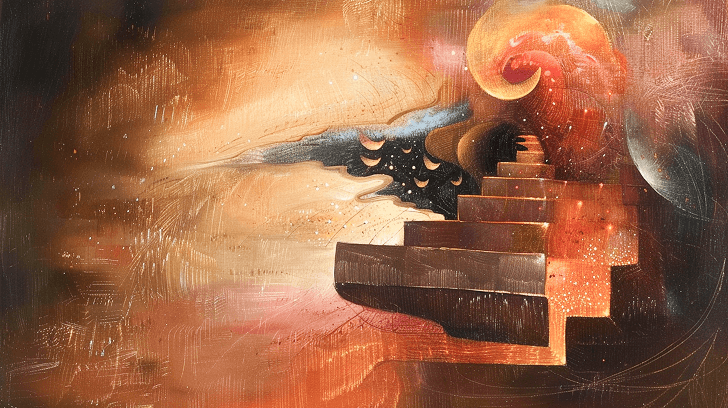

Y pensé en Lihn sentado al lado de una metralleta de juguete, y Uribe subido en una escalera, y Allende sobrevolando una serie sin fin de banderas, y Víctor Jara fumando en la cuneta, y Nicanor Parra con poncho e impecables sombreros, y también en la Moneda destrozada, y el rostro de Raúl Ruiz también estragado por el tiempo, a punto de hacerse inmortal.

Escenarios, rostros de la historia, de la historia de Poirot y la de Chile unidas por un mismo trato respetuoso, sin aspavientos, sin trampas con la luz y la cámara oscura. Retratos de otros que son otro tanto retratos del propio Poirot, fotógrafo y un poco actor, de lentes siempre gruesos, completamente chileno como solo lo puede ser un francés, las cejas levantadas como un búho en la última rama de un árbol. Sin edad visible, viejo cuando era joven, y joven cuando viejo, eso y el brillo de una mirada que busca tanto como se esconde, que no deja nunca de entender lo que capta, de grabar instantes finales y seminales de una enorme conversación sin fin.