Con los artistas rusos siempre me ha pasado algo extraño: me dan la sensación de que están fuera de época; o adelantados a su tiempo o que vienen desde el pasado, como llegando tarde. La primera vez que me pasó esto fue intentando leer los Hermanos Karamazov –que nunca pude terminar, por cierto–. La novela fue publicada en 1880, pero a mí se me hacía que Dostoyevsky la podría haber escrito en 1940. Todo ese existencialismo, esas batallas interiores, me parecía mucho más contemporáneo de lo que realmente era.

Tengo un par de hipótesis muy malas al respecto: que la experiencia rusa es muy diferente a la nuestra, demasiado intensa en todo sentido, y por eso es tan llamativa; o bien que ese lugar entremedio que ocupa entre Occidente y Oriente hacen que los artistas rusos parezcan todos un poco dementes.

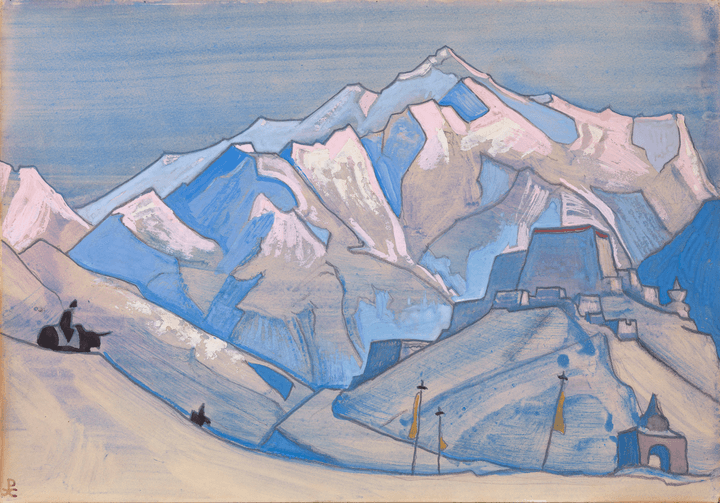

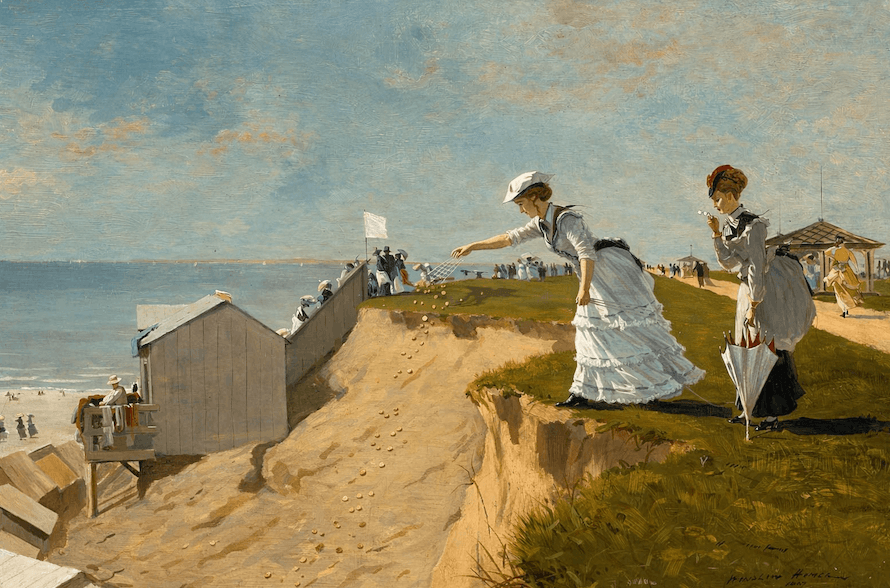

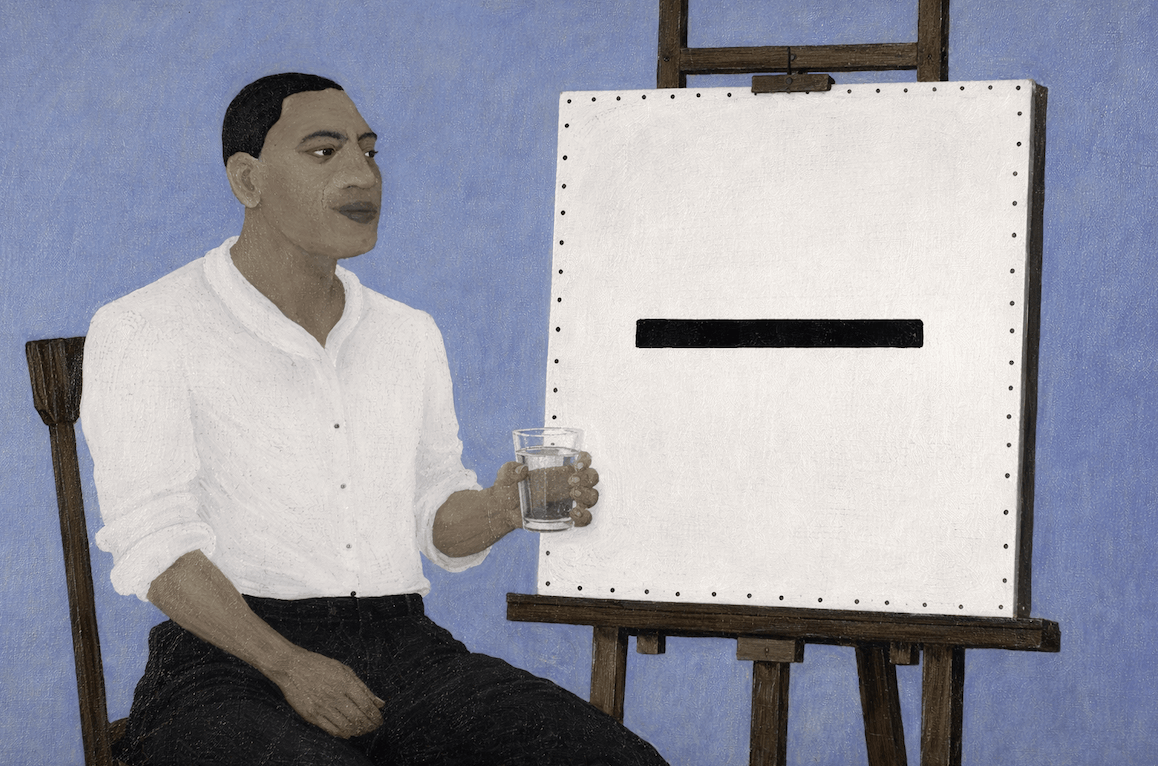

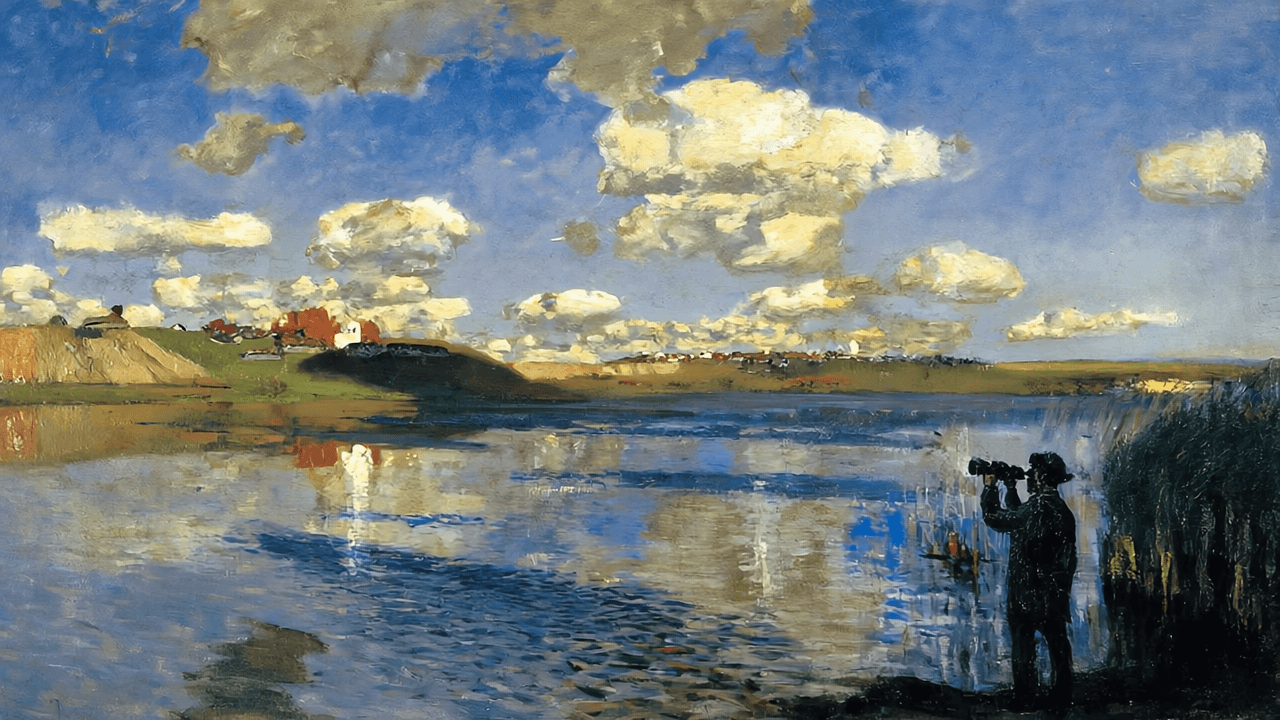

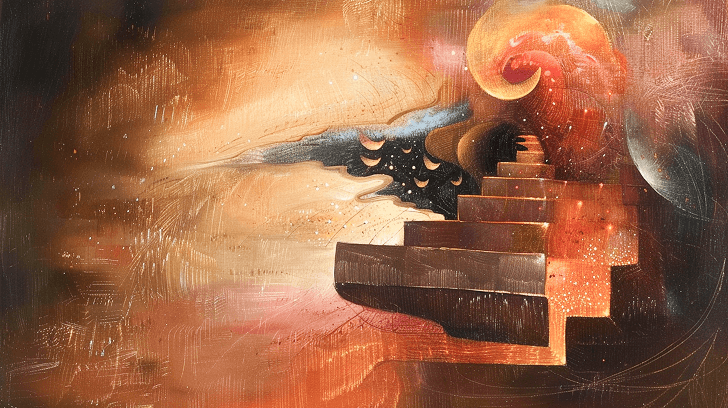

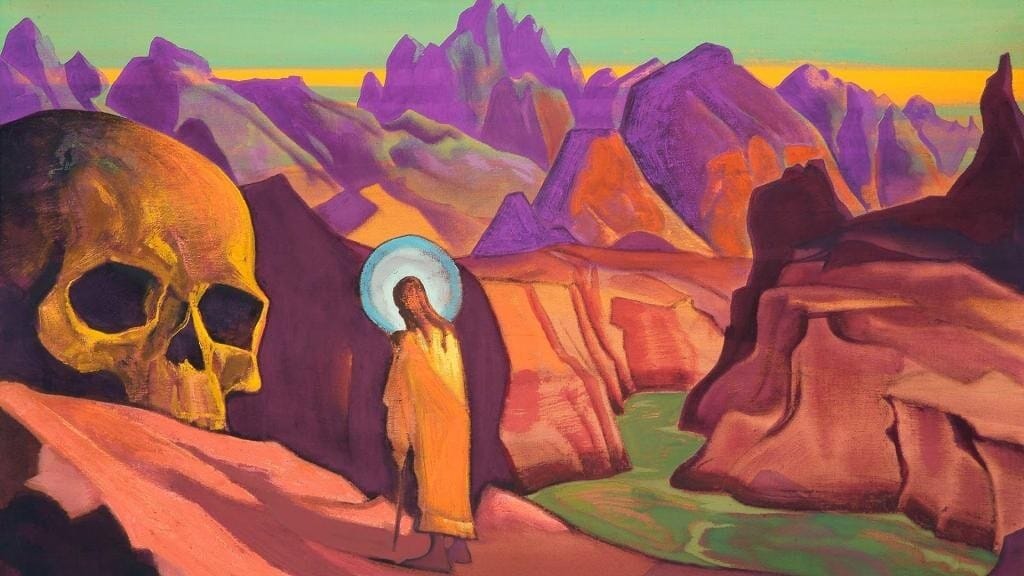

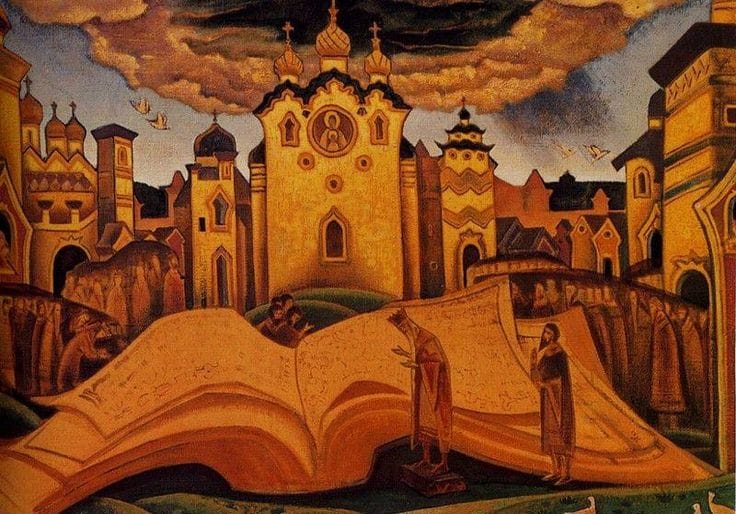

Como Nicholas Roerich, un pintor que me crucé por casualidad hace poco en internet. Mi primera impresión fue que era un ilustrador de los años sesenta. Tal vez un pintor de mediados de siglo XX, aburrido de la pintura abstracta y con un oscuro pasado en el París de las vanguardias. Pero no: Nicholas Roerich nació en 1874 en pleno Imperio Ruso, en San Petersburgo y su obra está repleta de sorpresas.

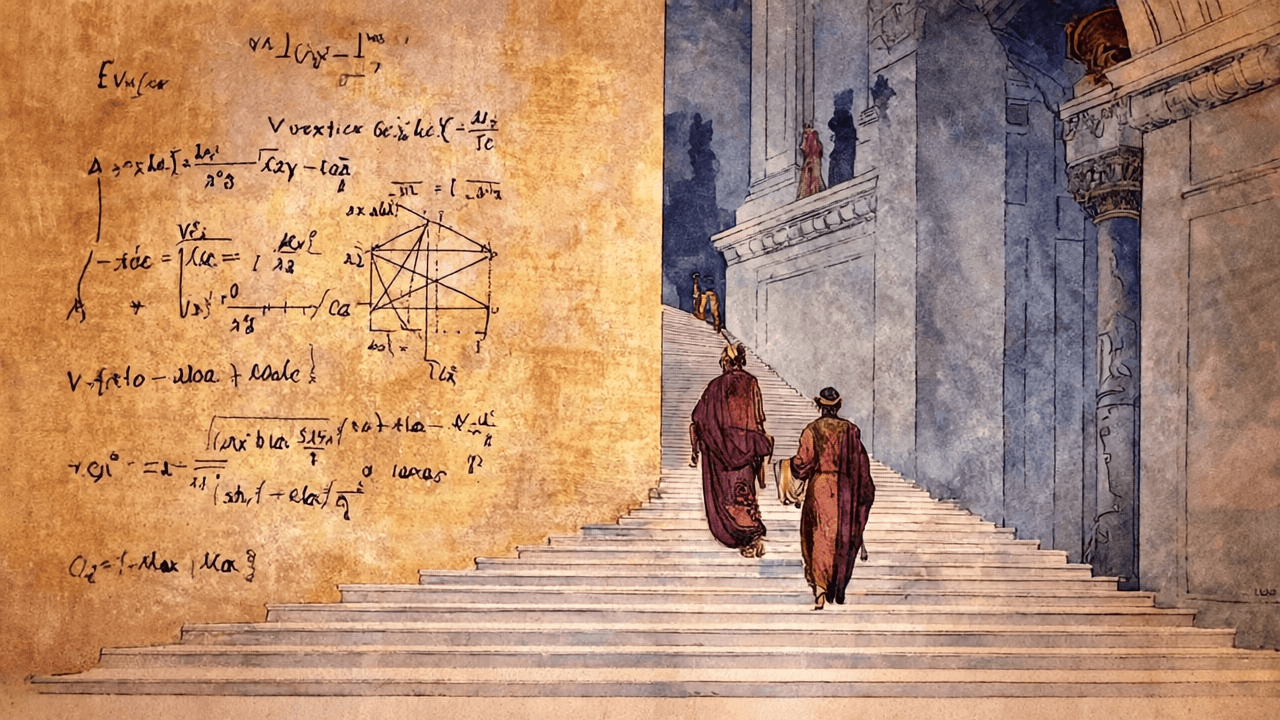

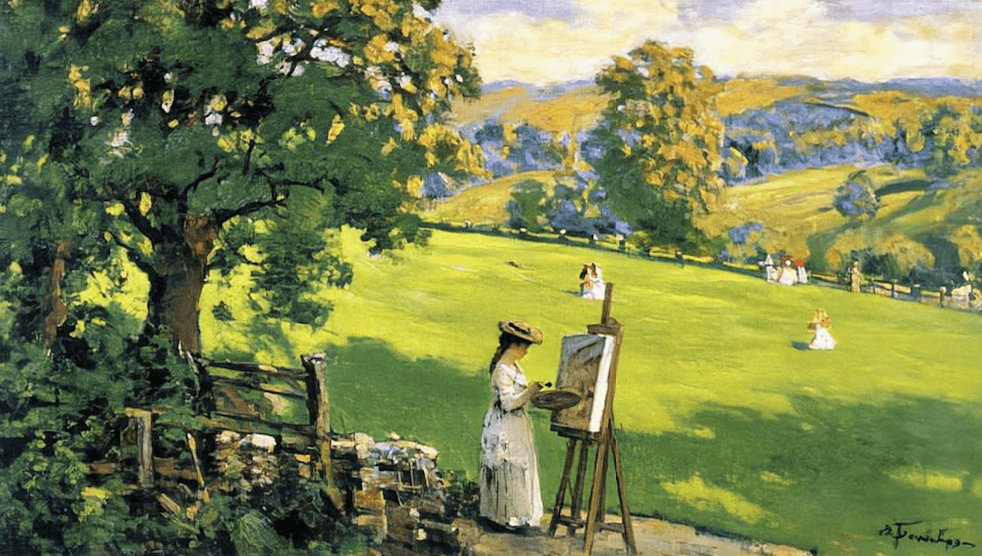

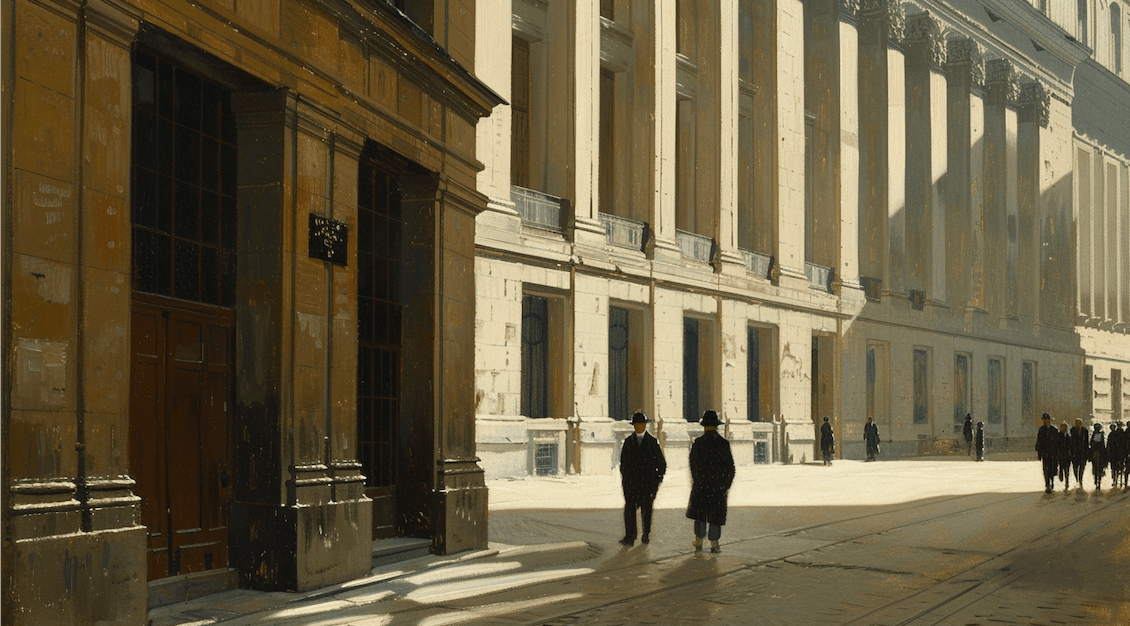

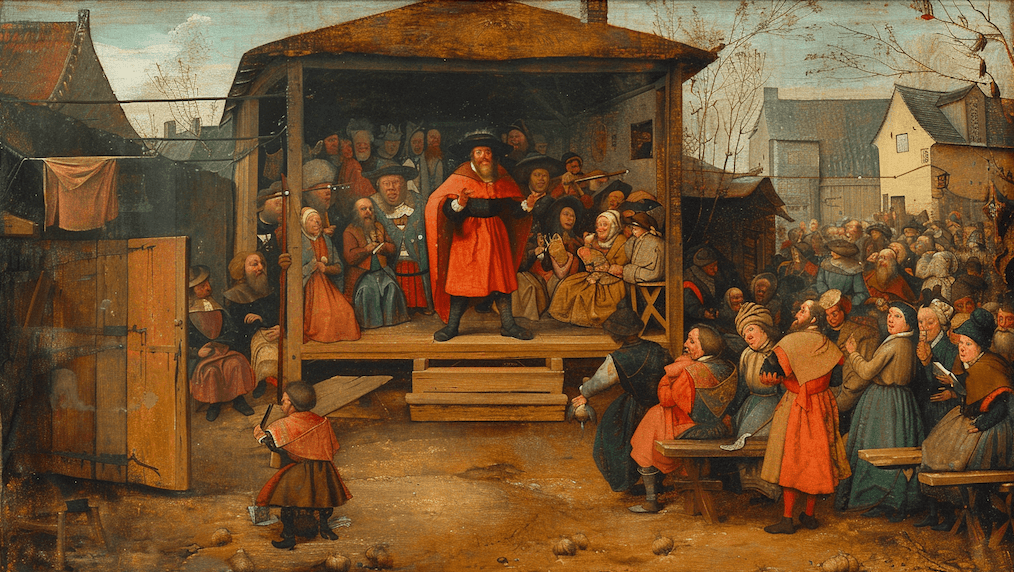

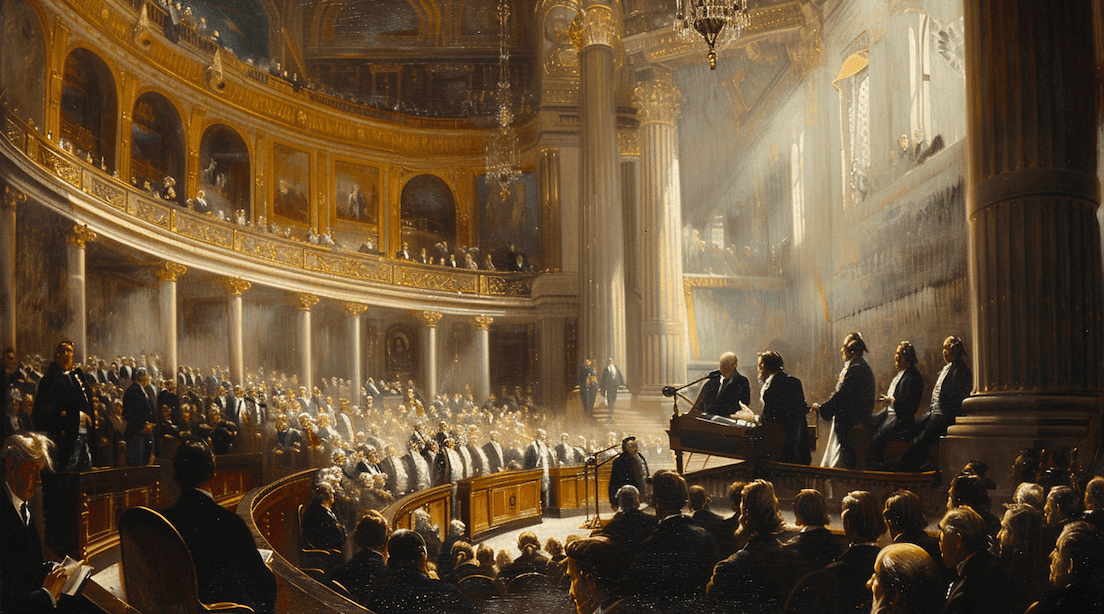

Igual que sus contemporáneos, Roerich vivió tiempos convulsos (aunque tal vez este sea el desde para cualquier ruso). Nació en pleno czarismo, y como venía de una familia burguesa con recursos pudo sacar una doble titulación de artista y abogado al mismo tiempo. Fue parte del establishment artístico ruso de principios de siglo XX, como director, maestro y partícipe del Imperial Society for the Encouragement of the Arts y miembro y presidente del movimiento de vanguardia ruso Mir iskusstva, o World of Art.

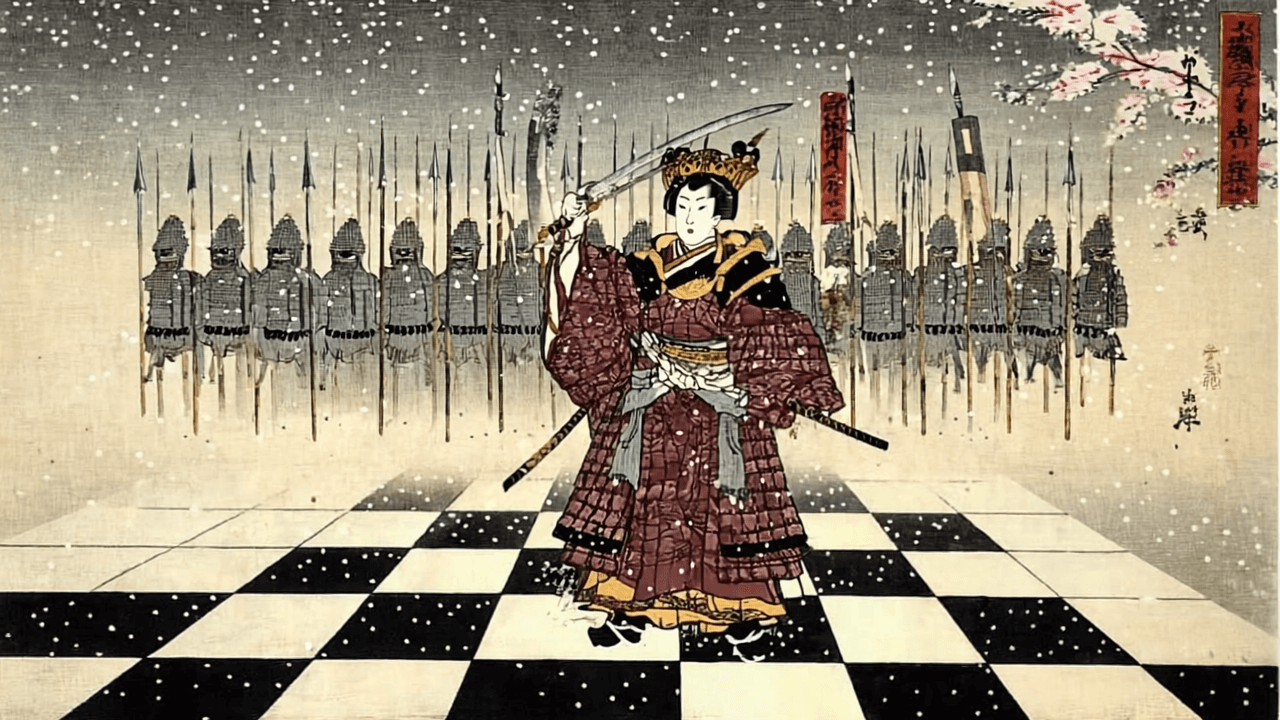

Roerich tuvo encargos de envergadura, pintando escenarios y creando el concepto general para los ballets más importantes de su época, como The Rite of Spring, de Igor Stravinsky.

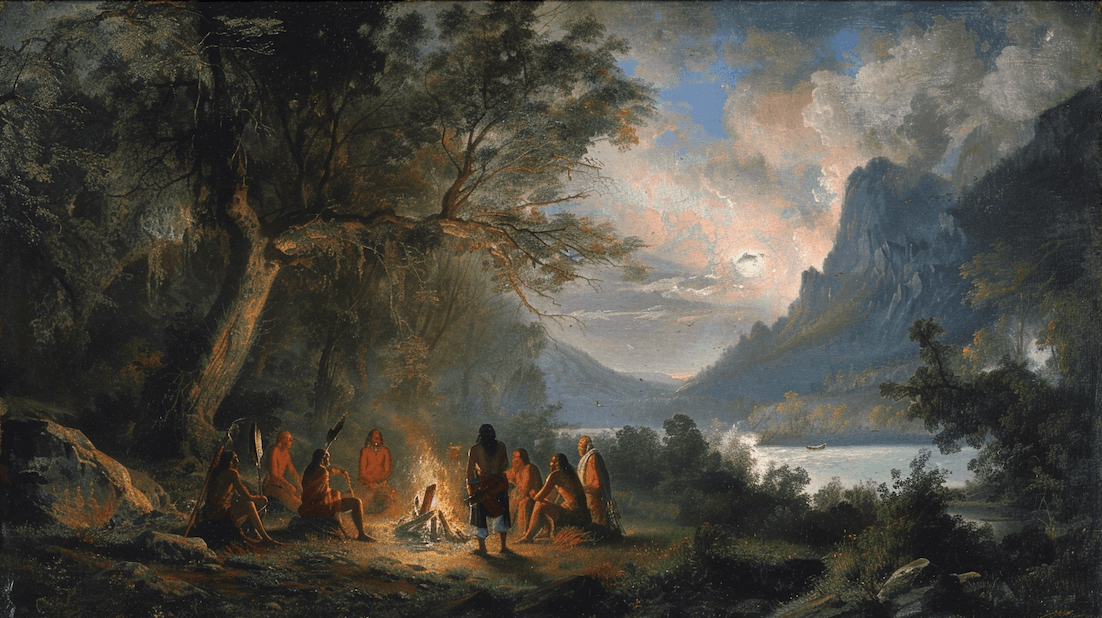

Tal vez lo extraño de su pintura provenga de su relación con el simbolismo ruso de principios de siglo. Una influencia que se puede ver en sus pinturas más religiosas, en especial las que tocaban el cristianismo ortodoxo.

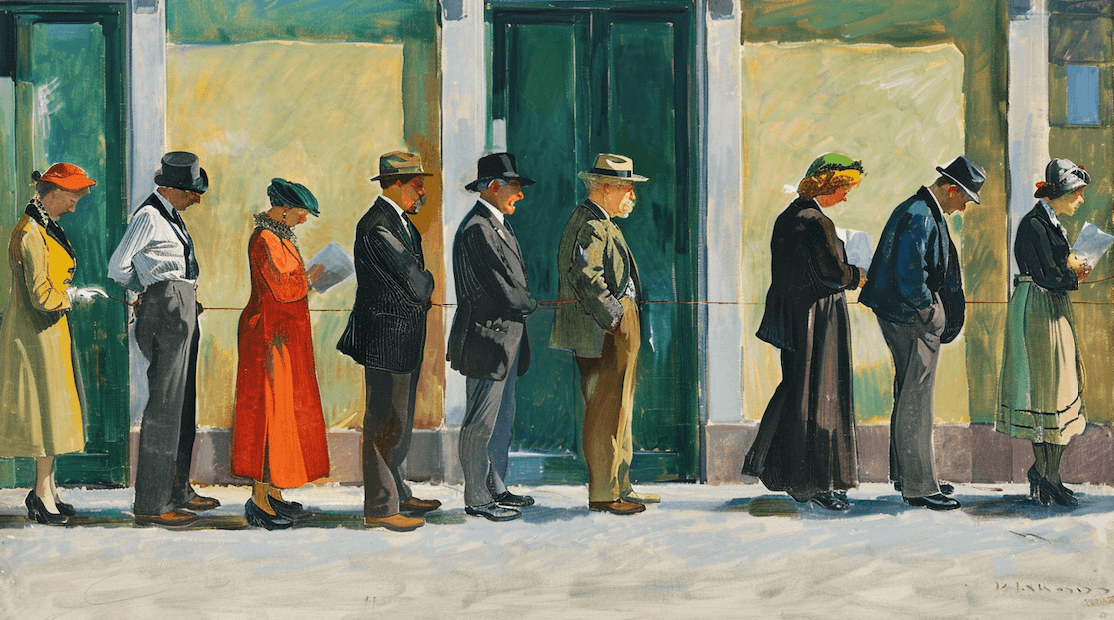

Pero como buen ruso, Roerich tuvo problemas con los cambios políticos que marcaron esta experiencia rusa de principios de siglo. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la llegada al poder de Lenin.

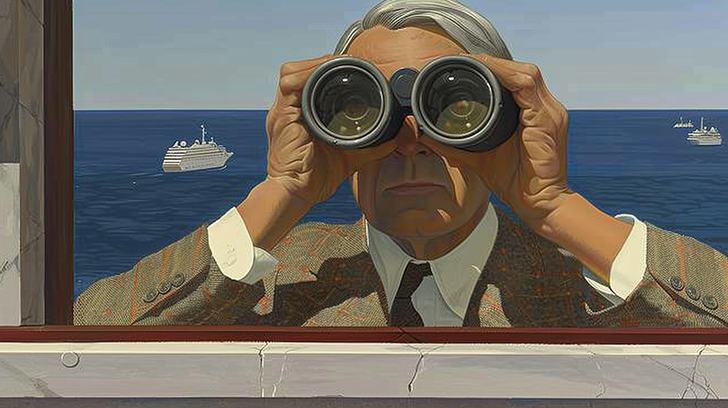

Hay muchas discusiones sobre la verdadera razón que llevó a Roerich a emigrar primero a Finlandia, después a Londres y finalmente a Estados Unidos. Algunos dicen que odiaba a Lenin y no era muy afín al comunismo. Otros –y esta es su propia versión aunque poco creíble– que se quedó medio atrapado en Finlandia y tuvo que moverse obligado a Londres. Luego, en los años 20, gracias a una exposición de su obra en Chicago, se fue con su esposa y se quedaron allí varios años.

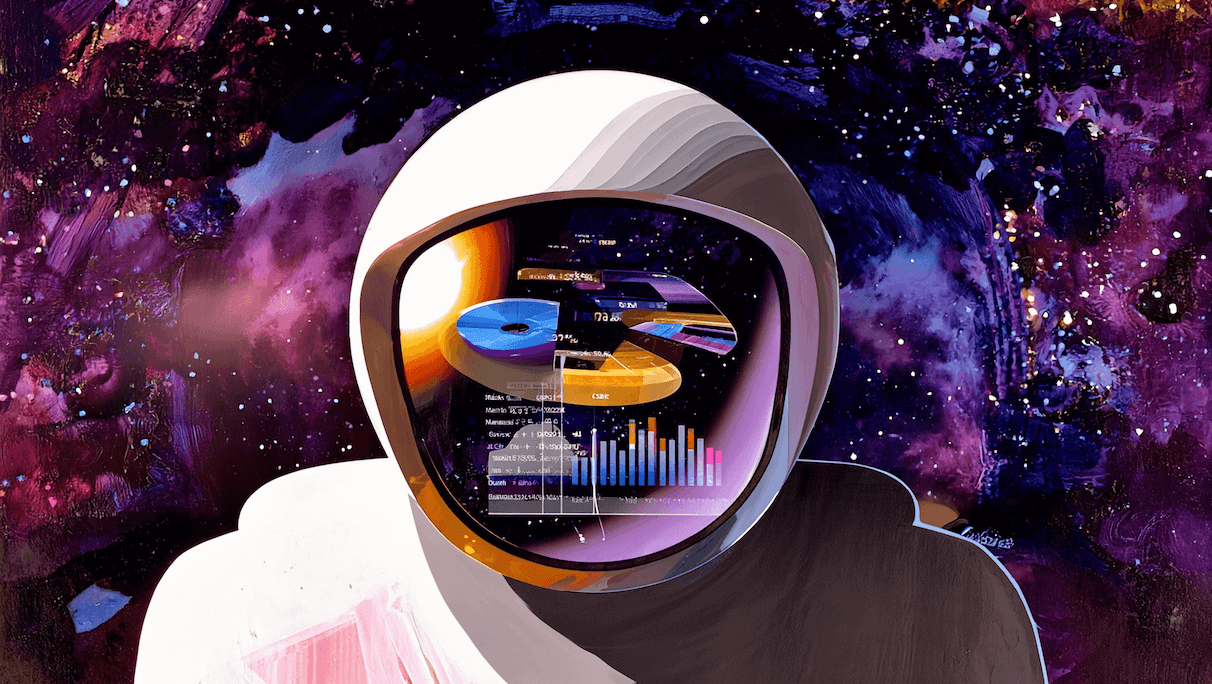

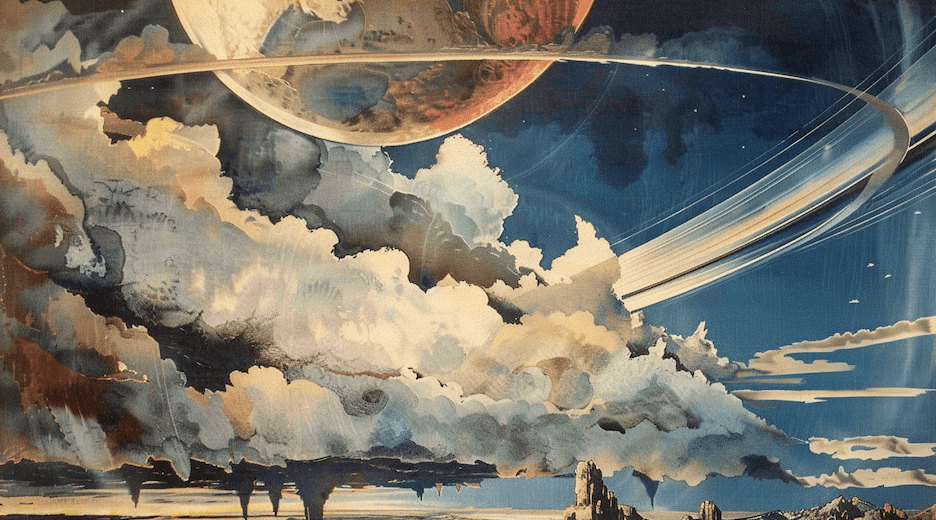

Pero a la vida y obra de Roerich le faltaba una última vuelta de tuerca. Ya en Rusia había coqueteado con el misticismo, el budismo y un poco de ocultismo. Pero entrados de lleno en el Siglo XX, Roerich y su mujer Helena –filósofa, médium y clarividente– empezaron a hacer una serie de viajes al Tibet y a la India, al tiempo que pontificaban una unión de todos los países indoeuropeos bajo el estandarte del budismo. Estuvo metido en asuntos de espionaje al mismo tiempo que el gobierno norteamericano le auspiciaba un viaje a Mongolia. Se dice que intentó armar a grupos tibetanos de resistencia mientras fundaba asociaciones de protección artística en la India.

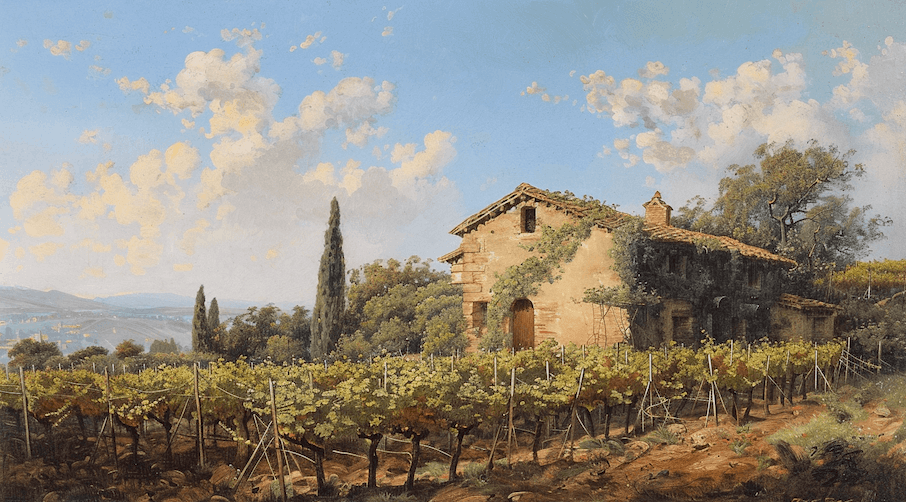

Y se puso a pintar montañas.

Sus dibujos y pinturas de los Himalayas, el Everest y todas esas montañas que los escaladores y montañistas han hecho famosas en los últimos años, las pintó Roerich mejor que nadie.