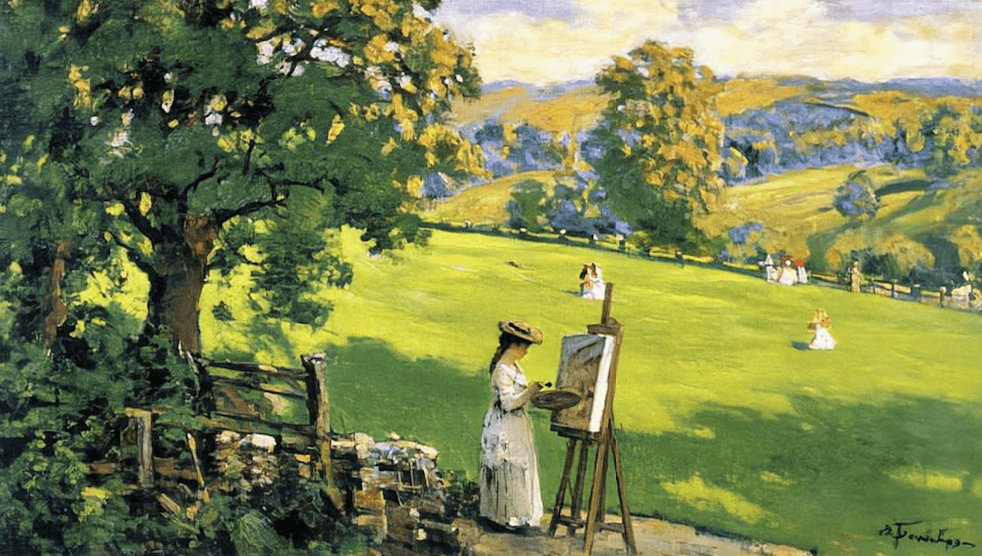

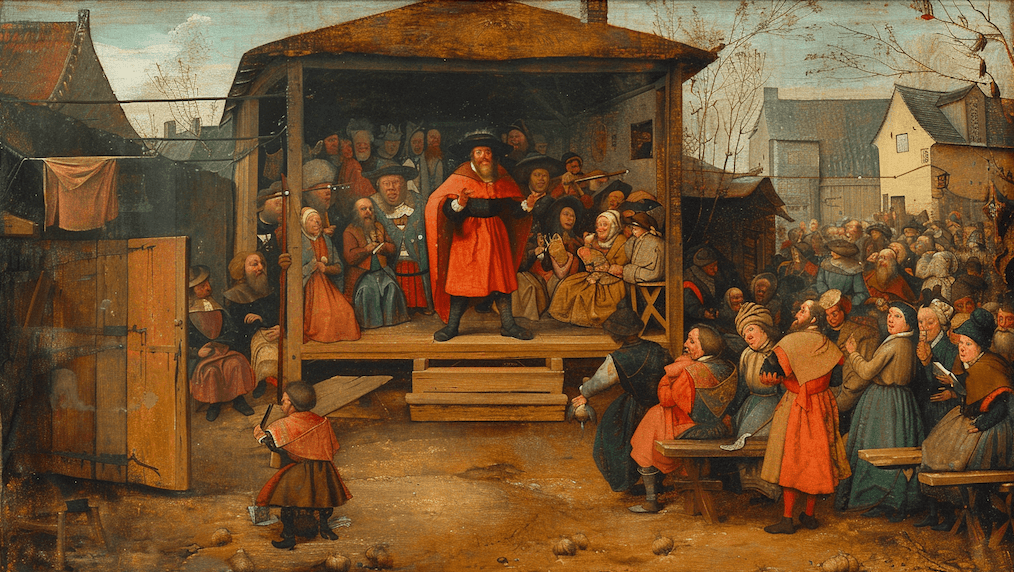

Bangkok no se camina, se sobrevive. Entre el humo de los wok y el perfume dulce del mango, el aire tiene un sabor propio: picante, espeso, eléctrico. Llegué a la ciudad para cocinar en el World Gourmet Festival, rodeado de algunos de los mejores chefs del planeta. Un aquelarre de egos y talentos donde las cazuelas se mezclan con el champán, y donde cada quien lleva su historia metida en una cuchara.

Cocinar fuera de casa siempre tiene algo de desnudez. Uno viaja con lo justo —un par de cuchillos, algunas ideas, y la esperanza de que el fuego sea el mismo en todas partes. Pero Bangkok no cocina igual que nadie. Aquí el picante es religión, el dulce es un gesto de cortesía, y el salado llega como una broma que te hace sudar y sonreír al mismo tiempo.

Entre cenas, fotos y entrevistas, me escapé una noche al restaurante Sorn, el único tres estrellas Michelin de Tailandia. No hay lujo ostentoso ni silencios de catedral: Sorn vibra como una conversación entre amigos que se entienden sin hablar. La cocina del sur tailandés que allí se sirve es una montaña rusa sensorial: picante, fría, caliente, dulce, salada, una coreografía precisa que te obliga a soltar el control.

La pata de cangrejo, perfectamente limpia como de bisturí, está sazonada con el alma: ajíes fermentados y las propias huevas del animal. El resultado es un festín de picante y una melosidad salina exquisita, algo que no se compara a nada. Es ese tipo de picante que no solo te despierta, sino que te remueve. Para calmarlo, sirven un sorbet de lichi que refresca tanto la lengua como el corazón.

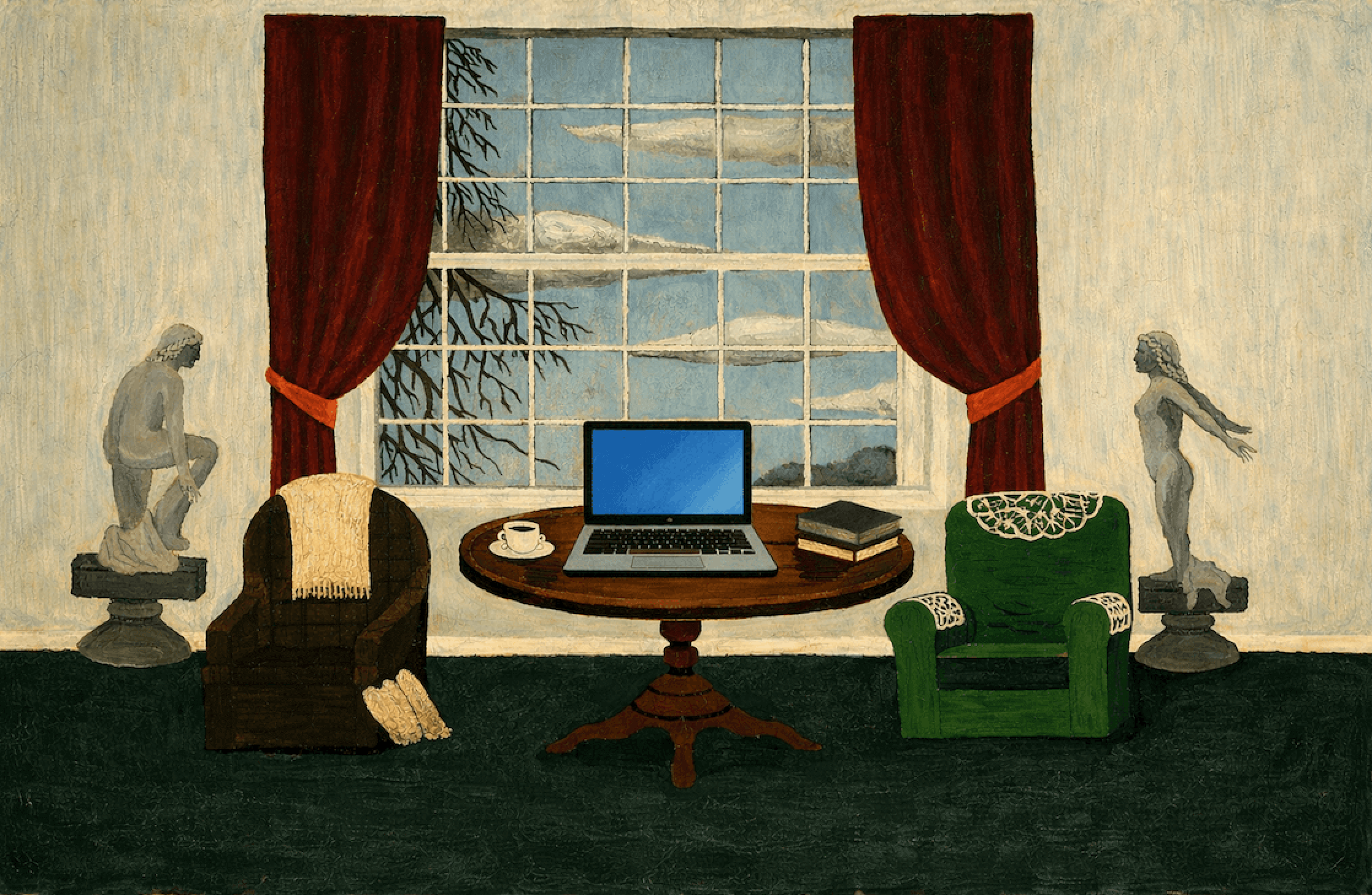

Volví al hotel con la lengua ardiendo y el alma ligera. Pensé en Chile, en cómo la comida también es una forma de mirar el mundo, de entender el territorio, de abrazar lo desconocido. Cocinar lejos, al final, no es irse: es volver distinto.