*Columna publicada originalmente en El Mercurio el domingo 25 de febrero de 2024

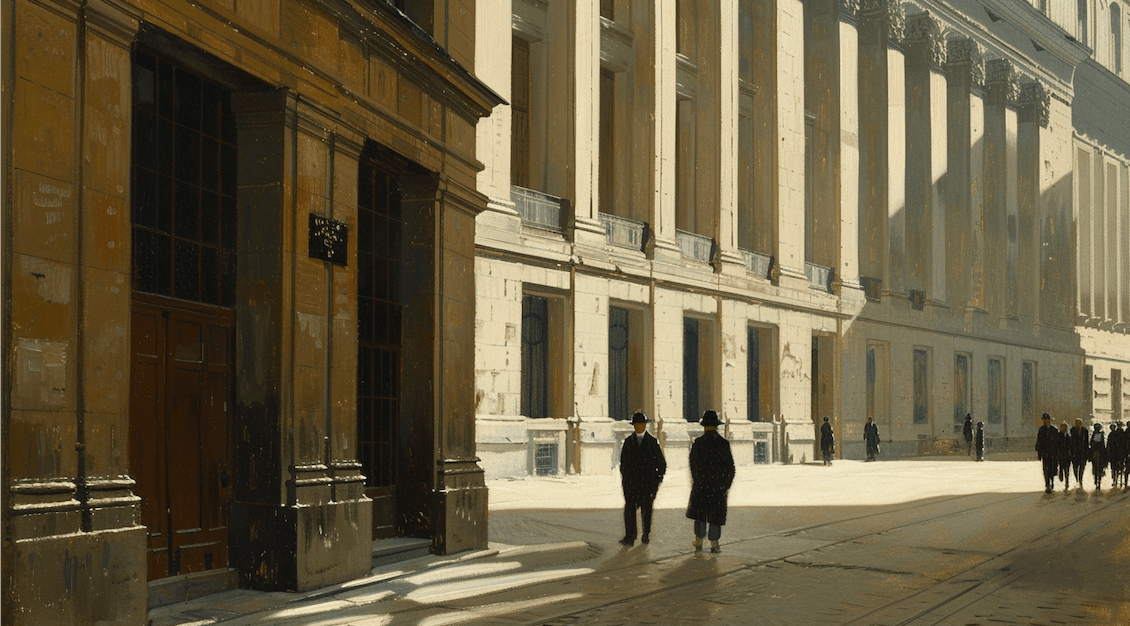

Si como país queremos obtener desarrollo económico y financiero, el diseño de la legislación es una pieza angular. Sin embargo, es imperativo revisar aquellas leyes que, aunque creadas con buenas intenciones, terminan generando efectos contraproducentes en la sociedad. Un ejemplo crítico de esto es la Ley de Fraudes en Chile.

La Ley de Fraudes, bajo la apariencia de proteger al consumidor, ha abierto la puerta al “autofraude”: un fenómeno donde los usuarios reportan falsamente operaciones fraudulentas en sus cuentas de banco y tarjetas para obtener reembolsos indebidos. Esta práctica ha inflado los costos para el sistema financiero, con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras proyectando pérdidas de 350 millones de dólares en 2023, de los cuales 137 millones de dólares corresponden a BancoEstado. Incluso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ha reconocido explícitamente que la práctica del “autofraude” podría incidir negativamente en la solvencia de las instituciones, subrayando la gravedad de su impacto en el sector.

Lo más preocupante es que estos costos recaen finalmente en todos los chilenos, que con sus impuestos capitalizarán BancoEstado por US$500 millones como parte de la Ley N° 21.384 (para intentar cumplir con los requerimientos de Basilea III, pero incluso así podría resultar insuficiente). Otro hecho preocupante es que las nuevas compañías de Tarjetas de Prepago, que se esfuerzan por ofrecer servicios competitivos con márgenes ajustados, podrían verse condenadas a la inviabilidad debido a los costos del autofraude.

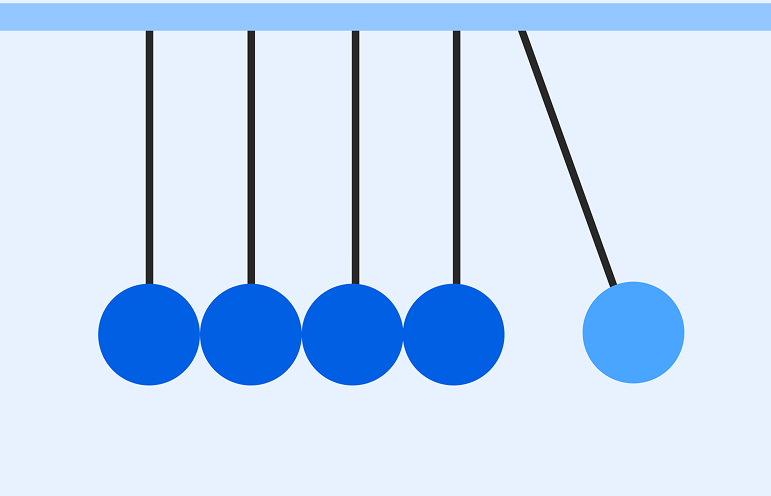

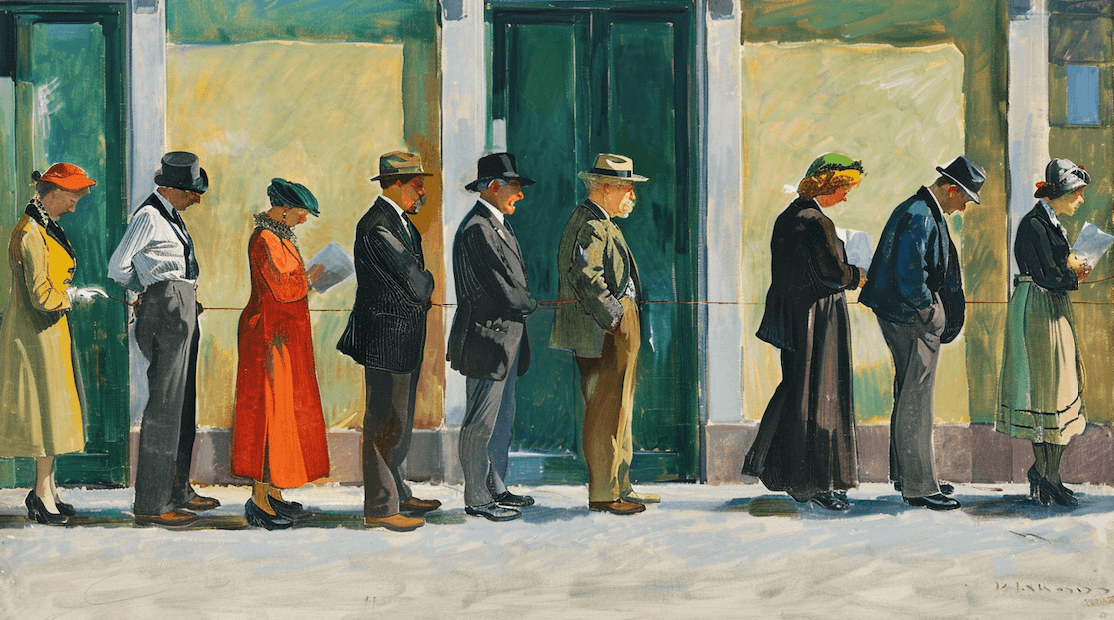

La ironía es cruel: los ciudadanos financian indirectamente el fraude que ellos mismos condenan, reforzando un ciclo vicioso de desperdicio de recursos y una cultura financiera que dista de ser ética y sostenible. La inclusión financiera, vital para el desarrollo y aplaudida por todos, se ve amenazada por estas imperfecciones legales.

La actual discusión parlamentaria, aunque reconoce la necesidad de cambio, no aborda el problema con la profundidad requerida. Mantiene la carga de la culpa en los bancos y emisores de Tarjetas de Prepago, sin diferenciar por estándares de seguridad ni por tipo de emisor. Por ejemplo, no incentiva a los emisores a adoptar medidas de seguridad más estrictas y no toma en cuenta las diferencias sustanciales entre los emisores de prepago y los bancarios, empresas con modelos de negocios y utilidades operativas absolutamente diferentes.

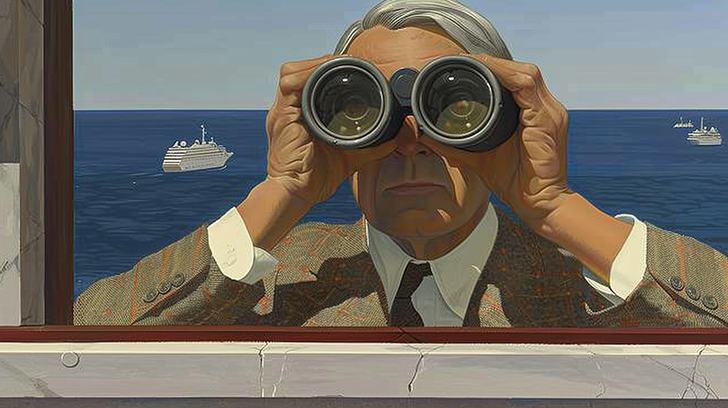

Chile, un país que aspira al desarrollo, no puede permitirse perpetuar legislaciones que, por su diseño deficiente, fomentan prácticas fraudulentas. Es imperativo reformar rápido, y que la reforma no solo corrija los incentivos perversos existentes, sino que también promueva un sistema financiero ético, robusto y justo. Esto incluye reconocer y recompensar a aquellos emisores que implementan estándares de seguridad superiores y diferenciar las responsabilidades según el tipo de emisor y los montos manejados.

El desafío está en forjar una ley que proteja al consumidor honesto y al mismo tiempo, sostenga un mercado financiero sano. Los legisladores tienen la responsabilidad de reevaluar y reformar a tiempo la ley de fraude para que Chile pueda avanzar hacia una economía desarrollada y equitativa.

El tiempo para el cambio es ahora: esperar más es postergar irresponsablemente la resolución de un problema que sólo empeorará con el paso de los años.