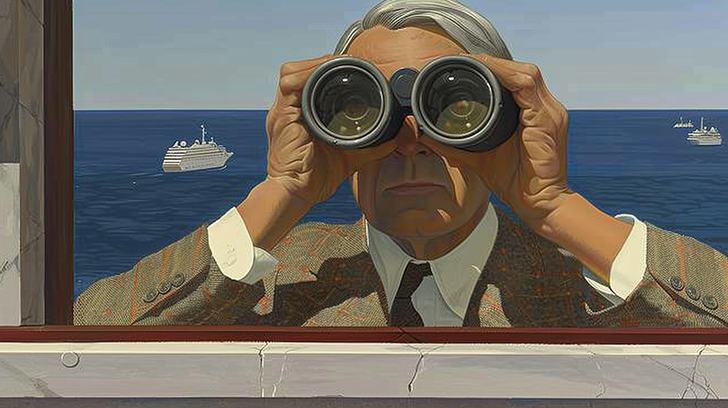

Todo pasó muy a la manera de los libros de Paul Auster. Pongámoslo así: hay un hombre, aún joven, que cree estar soportando los largos efectos secundarios de una enfermedad. Tos, mareos, fiebres misteriosas que aparecen y desaparecen, o episodios de fatiga. Se hace algunos exámenes de rutina y descubre que, en realidad, su autodiagnóstico es errado. Y que el verdadero es tanto más devastador. Que no hay cura, solo tratamientos paliativos, y que decide no tomarlos.

Agreguémosle más Paul Auster: el hombre es de Nueva Jersey, pero vive en Brooklyn, fue amigo de Lou Reed, y le tocó empaparse de templanza para ir a los funerales de su nieta y su hijo mayor. Y erra por la ciudad. Y es escritor. De hecho, también podríamos escribirlo como lo habría escrito Paul Auster: «Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose sólo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece la muerte».

Así comienza La invención de la soledad, un libro que fue, para Auster, una especie de segundo aire en su vida. Él, que había soñado largamente con el oficio de novelista, se había relegado a sí mismo a escribir poemas y ensayos —algo no menor, si me lo preguntan, aunque se entiende: no era el centro de sus aspiraciones—, y estaba convencido de que su oficio de escritor de historias no existía o no lo llevaría a ninguna parte.

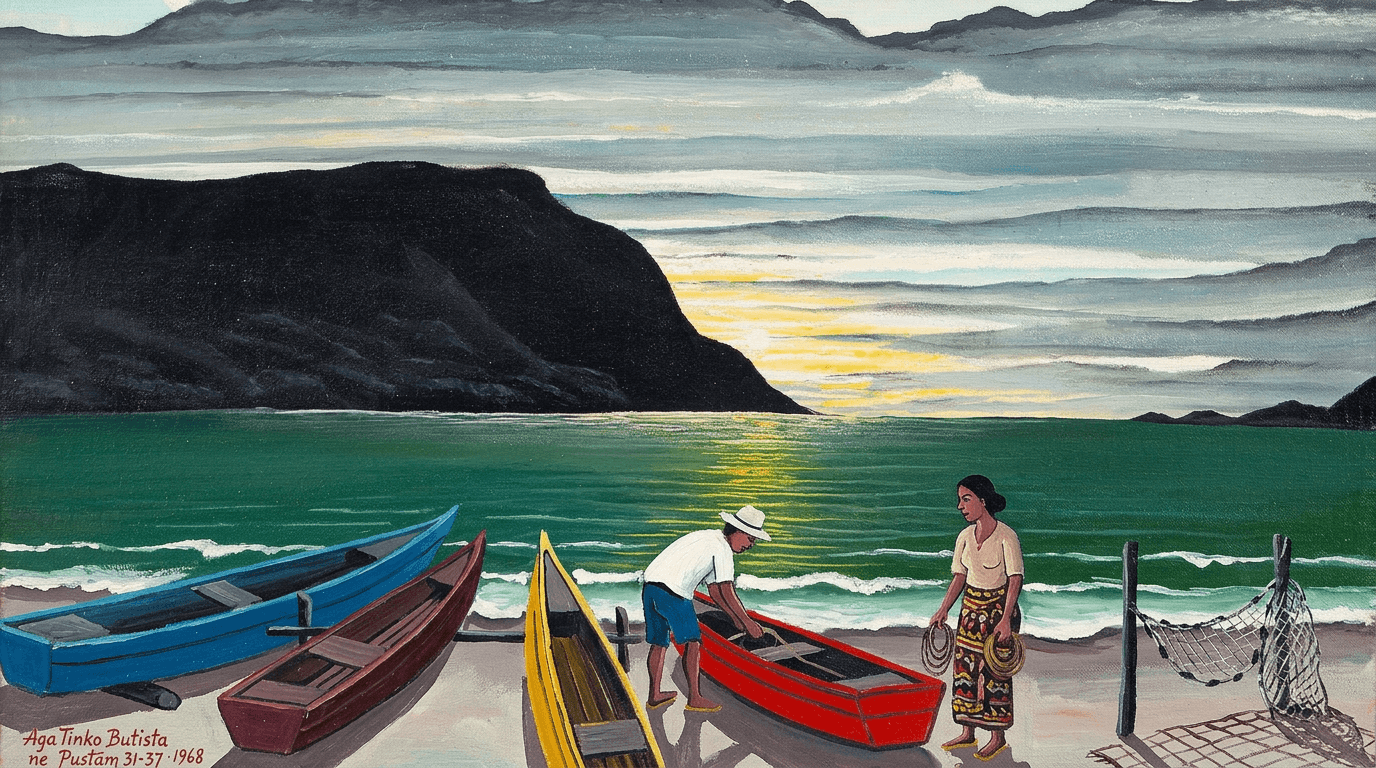

Tras una larga serie de los que él consideraba fracasos monumentales, un amigo suyo, el pintor David Reed, lo llevó a ver una obra de danza y algo en él, asegura, se remeció. Ese día, al llegar a la casa, escribió líneas y líneas de ficción. Al día siguiente, en la mañana, recibió una llamada. Su papá había muerto durante la misma madrugada en que él desempolvaba su oficio. Parece un suceso desafortunadamente mágico. Algo de lo que renegarían las frías y razonables ideas contemporáneas, pero así aseguraba él mismo que fue. Una especie de encuentro fortuito con la coincidencia. Una puerta que se abre para que unos entren y otros salgan, teniendo que hacerse a un lado para que los dos cuerpos pasen. Dos semanas después, comenzó a escribir La invención de la soledad.

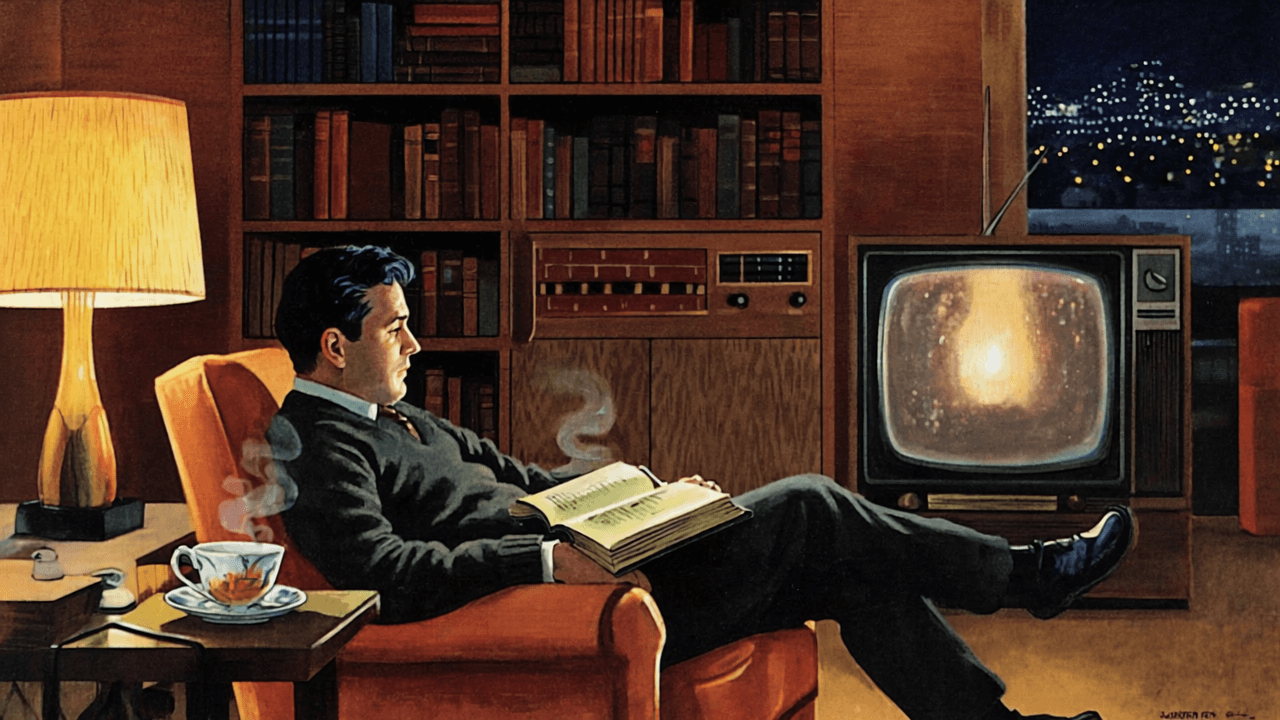

Todo pasó, entonces, muy a la manera de Paul Auster: el autor murió en el sillón de su biblioteca, tras una vida llena de coincidencias.

Una vez, en una clase en la universidad, un profesor nos pidió identificar autoras y autores que considerásemos sospechosos. No por su manera deshonesta de enfrentarse al oficio ni por la forma de gestionar su propia vida civil, sino porque eran tan buenos, de lecturas tan dramáticamente acertadas para cualquier período vital, que uno podría llegar a levantar sospechas.

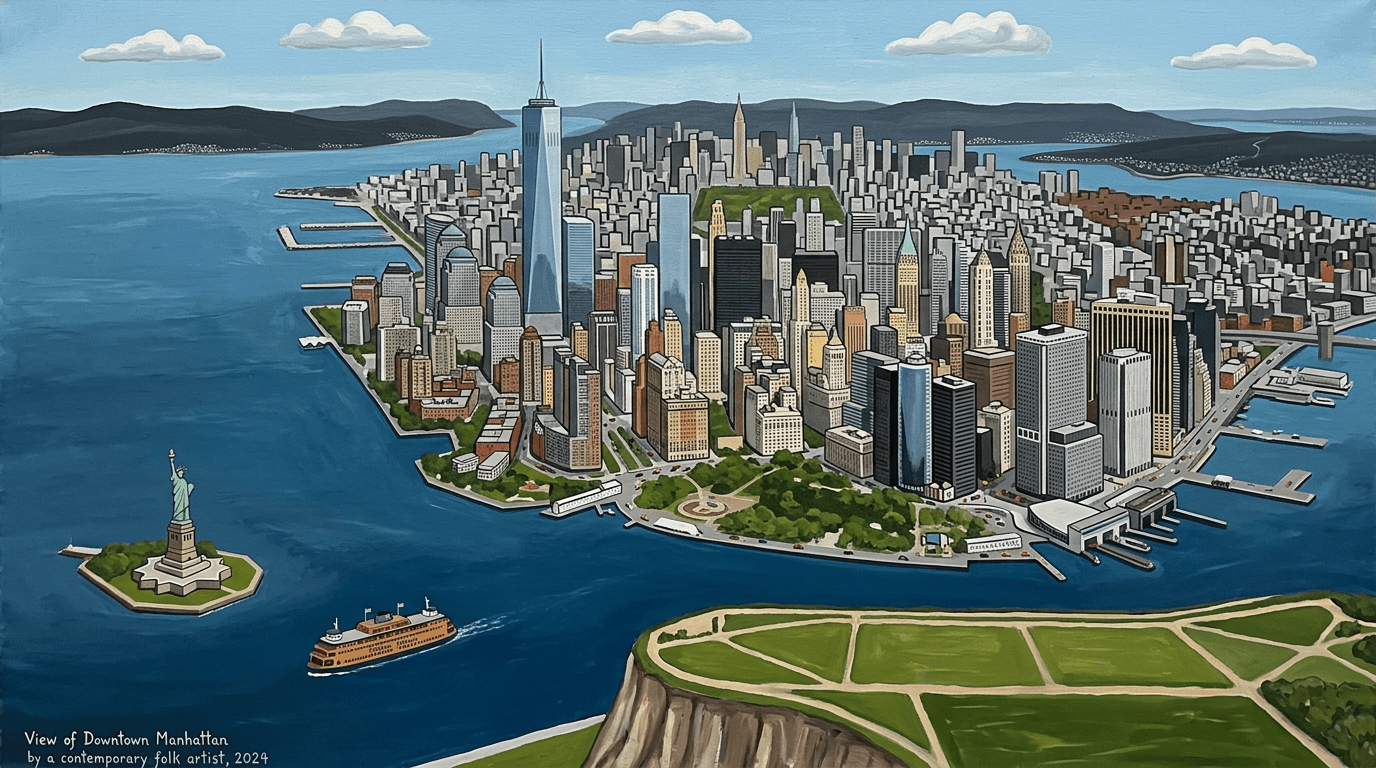

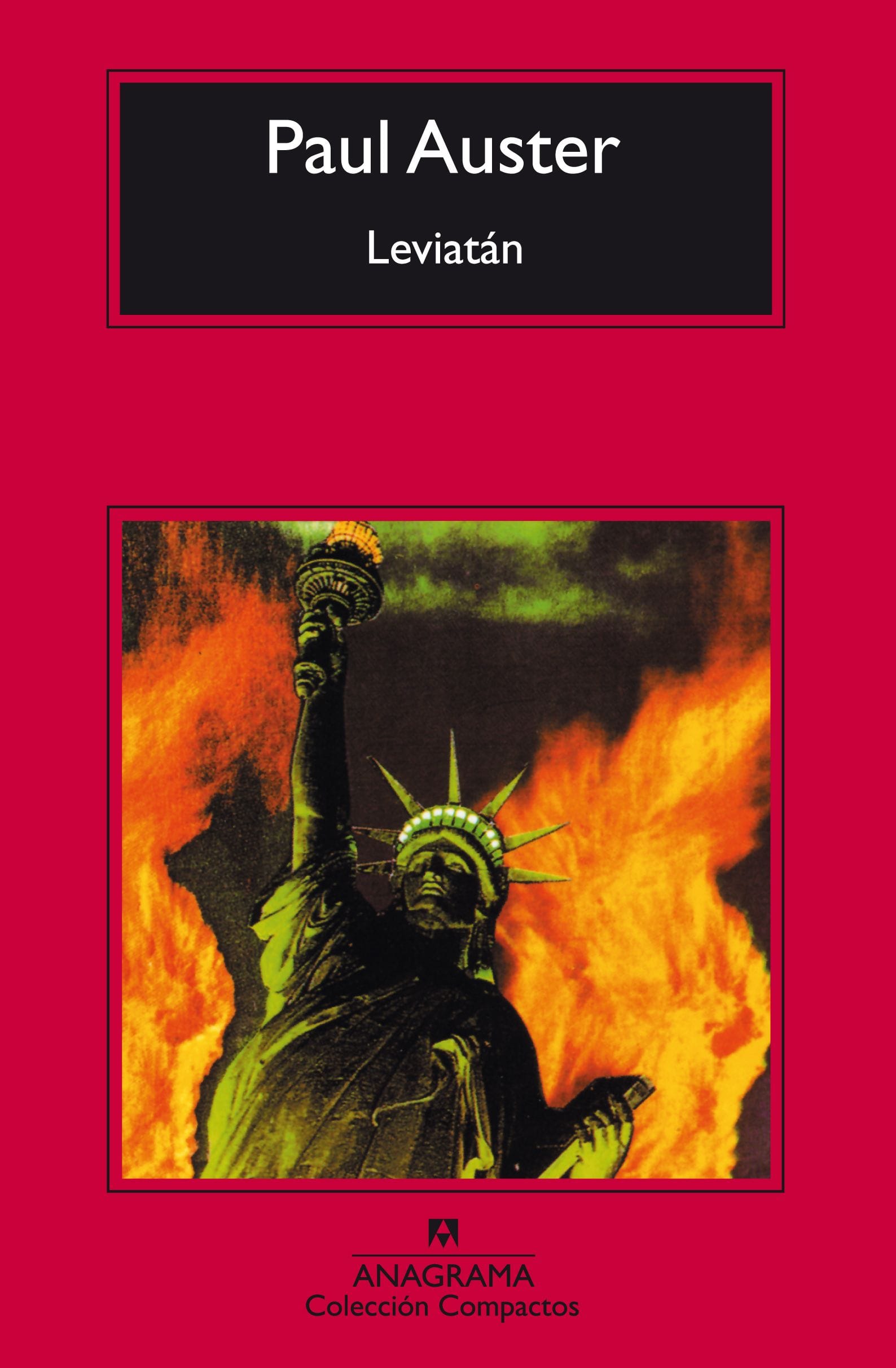

Lo normal es descreer de aquello que a uno mismo le hacía perder la cabeza a los dieciséis años. En mi caso —y discúlpenme por llevar esto a un terreno personal, pero qué difícil es no hacerlo cuando se trata de Paul Auster—, fue Leviatán. Un ejemplar rojo de Anagrama, donde se levantaba la Estatua de la Libertad envuelta en llamas. Un amigo del colegio lo había recibido en una caja tremenda que tenía como remitente al Ministerio de las Culturas. Había ganado el concurso de cartas de amor de la Biblioteca Nacional sin nunca haber besado a nadie, y el premio eran trescientas lucas en libros. Ahí venían, discretamente amontonados, dos libros de Auster. Aún estábamos por enterarnos de que los cruces inesperados eran un tema recurrente en la obra de Paul Auster. Tampoco sabíamos que el fallo de un jurado es el resultado de una serie de cruces inesperados. Y, sin embargo, así llegamos a leerlo.

La novela trata sobre Benjamin Sachs, un hombre al que le explota una bomba en la mano en una carretera de Wisconsin. Queda, literalmente, hecho pedazos. Repartido por el camino. Entonces su mejor amigo, Peter Aaron, se decide a contar su historia antes de que comiencen a hacerlo los medios. La novela, que sensibiliza y dignifica la existencia del hombre bomba, que quería hacer explotar todas las Estatuas de la Libertad, salvo la original, funciona como un dispositivo que tensiona los motivos de las ideas extremas en el campo de lo político, y que honra la amistad y la dualidad que éstas construyen. Al final, pareciera ser que Sachs y Aaron son dos formas opuestas de un mismo personaje.

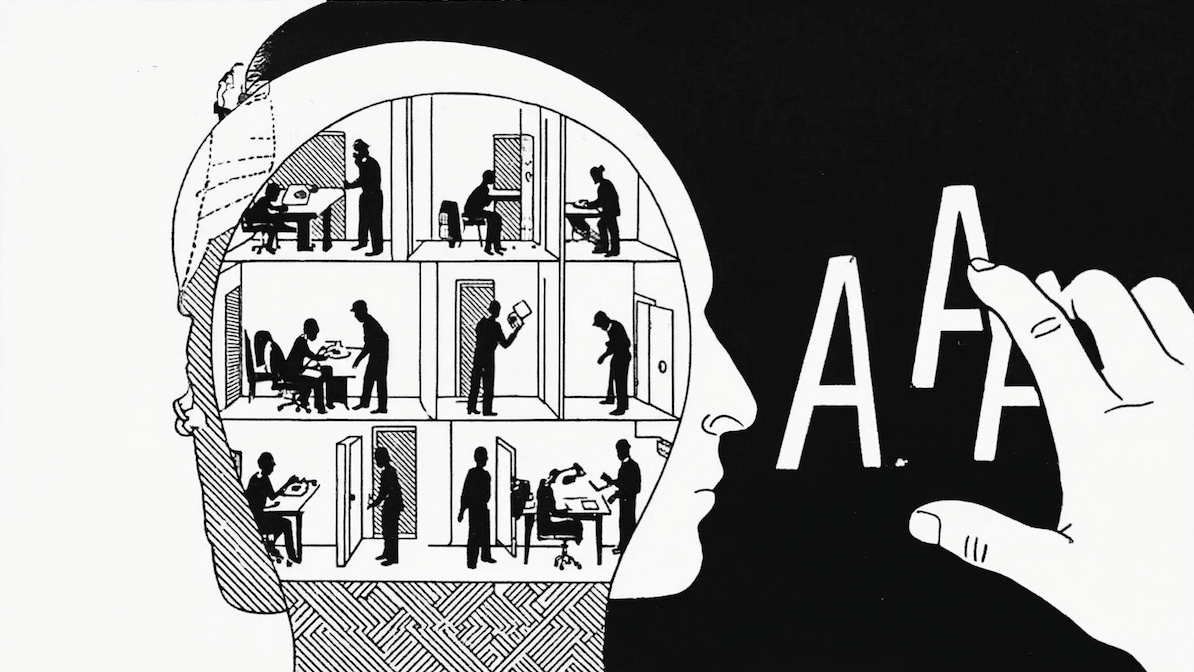

La obra de Auster, que puede leerse como un conjunto de textos laberínticos en que la trama adquiere una liviandad amable y explicativa, solo para exponerte lentamente los enredos subterráneos que están pasando, siempre pareció caracterizarse por la sorpresa de la coincidencia y la potencia de la compañía. Según Siri Hustvedt, la también novelista y ensayista, que estuvo casada con Auster hasta el día de su muerte, le provocaba risas que los medios tratasen a su marido como un intelectual frío y sesudo. Para ella, en realidad, su escritura estaba más cerca de tocar un espacio onírico o de las fascinaciones más personales y sensibles.

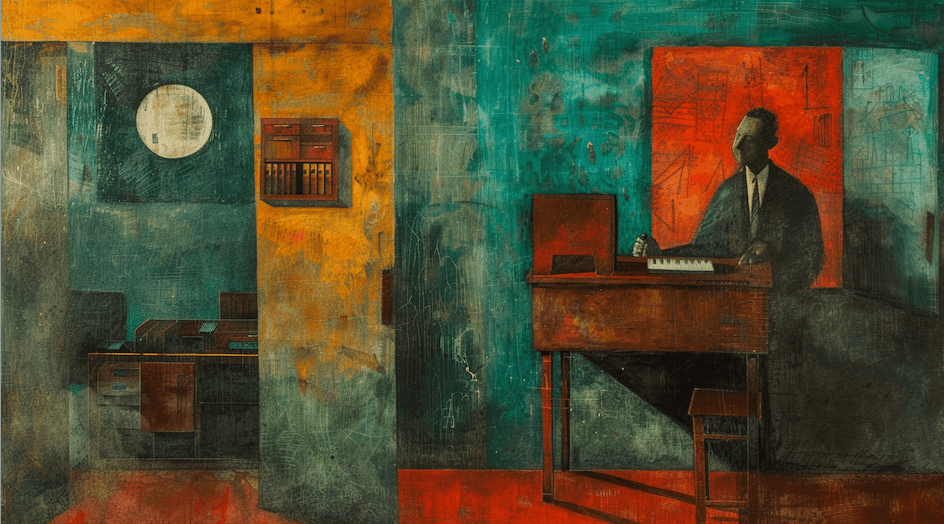

Creo que la postura de ambas partes —la de la crítica, que se relacionó con una figura oscura y esquiva del autor; y la de una autora de una inteligencia deslumbrante que resultó, además, ser el amor de su vida— pueden leerse, sin embargo, de una forma complementaria. Para quienes nos criamos lejos de Auster y el imaginario neoyorquino, que no conocíamos los nombres de los jazzistas ni de los sucuchos donde iban a tocar. Que no tenemos como referencia geográfica a la mujer sosteniendo la antorcha. Para quienes nunca hemos estado en París, o que no estábamos acostumbrados a los escritores como protagonistas, el mundo de Auster puede parecer demasiado intelectual. Coqueteando con la pretensión que muchas personas hemos admirado en secreto. La de los escritores de metrópolis, la de hallarse en las calles de grandes capitales. Y eso puede generar, justamente, la imagen distante y solitaria de quien se dedica de una forma patológicamente concienzuda a su obra. Un obsesivo, por decirlo de una manera algo más sencilla y con menos contemplaciones. Por otro lado, la lectura de Hustvedt, a pesar del conocimiento personal que pudo adquirir de Auster, pareciera ser la de la sorpresa y la del vínculo humano como una cuestión atractiva, hechizante, tal vez.

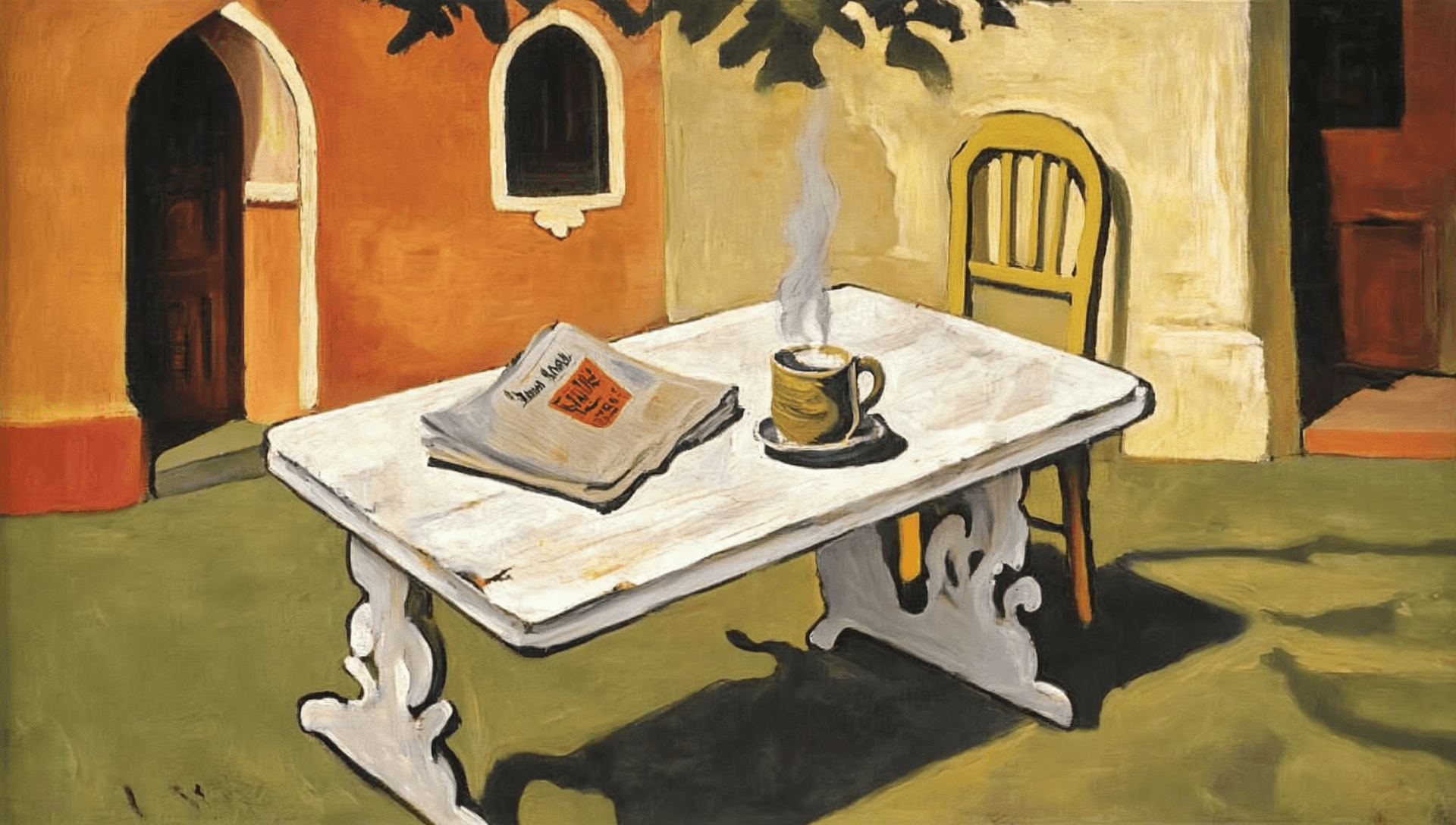

Vivimos en una época en que los puntos medios son mal vistos, sin embargo, creo que es justamente la mitad de ese camino la que me parece que equilibra los libros de Auster. A pesar de que todo está siempre envuelto en una materialidad dramática, las cosas terminan por conectarse o resolverse de alguna manera. Hay un momento de gran sorpresa que suele aparecer en forma de encuentro o aparición de otro. Y el oficio de escribir historias, que adquiere en la obra de Auster una representación solitaria y reflexiva, eventualmente se acaba. Es entonces cuando pasa aquello fascinante o misterioso: las personas nos encontramos en nuestras propias lecturas, pasando los libros de mano en mano. Al final, si mezclamos las imágenes públicas y privadas que se tenían de Auster, aparece la de una persona que cruzaba las palabras amor y oficio.

Las relaciones humanas, entonces, adquieren esa connotación de enlace milagroso. Es una cuestión un tanto circular, si se quiere: el suceso lleva a la escritura, descrita como solitaria y laboriosa; y la escritura, a su vez, abre espacio para que el suceso, el encuentro entre dos, se repita. Sin saberlo, el autor de La invención de la soledad también fue el inventor de la coincidencia. Y su obra la mediadora de estos cruces, como ocurre, por ejemplo, en su Cuento de Navidad de Auggie Wren.

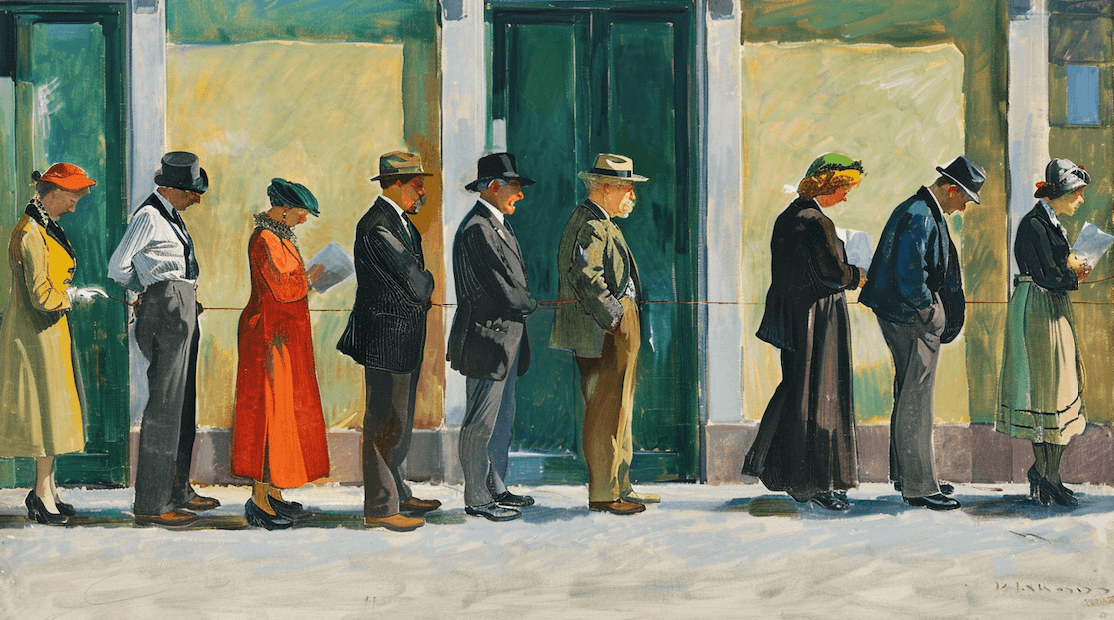

Una vez vi a Paul Auster. Fue hace diez años. Yo tenía veinte y un muchacho de mi universidad al que estaba recién conociendo (y en cuya casa vivo ahora, desde que él se fue a estudiar a la misma universidad que Auster) me dijo que él y Coetzee iban a estar en la Universidad Católica, conversando y leyendo sus cartas. Yo no podía creer que dos escritores pudiesen convocar a tanta gente. Quedamos parados, al final, y no alcanzamos a agarrar uno de los audífonos para escuchar la traducción instantánea de los intérpretes. Entendí poco o casi nada. Y al final, me acerqué a un stand a buscar el libro más barato que tuvieran de él, para que me lo firmara. Compré uno chiquitito, con una máquina de escribir que tenía una polaroid de Auster en la portada: A salto de mata. Hice la fila, él me miró hacia arriba, no me dijo nada y con una elegante apatía dibujó una mosca debajo del título. Yo quería decirle mi nombre, que Leviatán me había marcado profundamente y que por ese libro, en parte, quise convertirme en escritor, pero mi inglés mal modulado solo me permitió un thanks.

Pasaron años antes de que leyera ese libro. Cruzaba, justamente, un muy mal período económico cuando me enteré, en su lectura, que la expresión a salto de mata es una expresión similar a decir que uno anda al tres y al cuatro. Eso, y la sensación de que al final todo encuentra su sendero, aunque exista la posibilidad constante de seguir perdiéndose.

Hace un año, reorganizando mis libros por una mudanza, le regalé ese mismo ejemplar al amigo que me prestó Leviatán. No lo lamenté en ese entonces ni lo lamento ahora. Tras la lectura de Auster, he llegado a darme cuenta de que la mano que escribe un libro no es lo realmente importante, sino la manera en que ese libro nos conecta. Y que la presencia, a la manera de su poema Noches blancas, no tiene que ver, necesariamente, con la materialidad:

Ya no me encuentro aquí. Yo nunca dije

lo que dices

que dije. Y sin embargo, el cuerpo es un lugar

donde nada se muere. Y cada noche,

desde el silencio de los árboles, sabes bien

que mi voz

va y camina hacia ti.