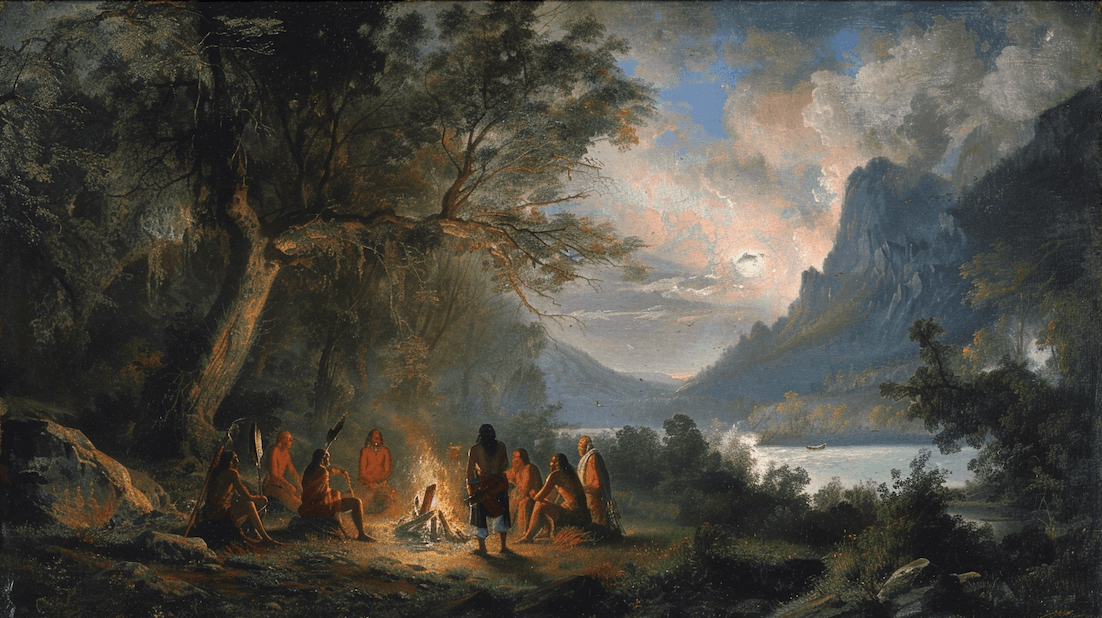

Las personas de marketing andan puro contando cuentos. Es lo que diría Byung-Chul Han si hablara en chileno. En estos tiempos que corren, dice Han, cuando contamos historias es para engañar o persuadir o vender —tal como haría un “cuentero” — y nunca para pensar, crear comunidad o abrir el futuro, que es lo que sí hacía el “narrador” de la tribu en la noche junto al fuego.

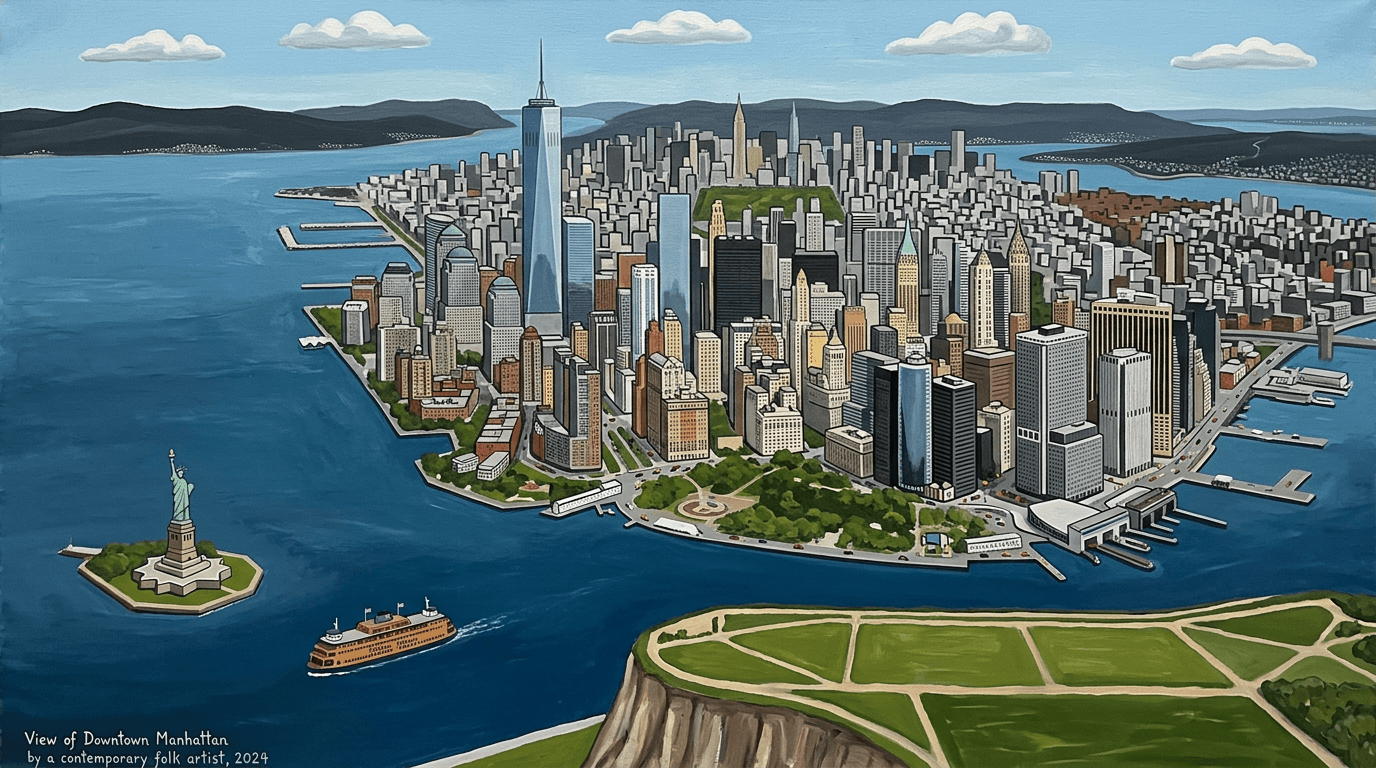

Hablamos de stories, dice Han en La crisis de la narración. Pero los mensajes que hacemos circular bajo esa etiqueta “no narran, sino que publicitan”. Las stories y posteos tienen elementos narrativos, por supuesto, pero casi nada de “narración”. “Son, en definitiva”, dice Han, “informaciones adornadas visualmente, que vuelven a desaparecer en cuanto nos hemos enterado rápidamente de ellas”.

El solo hecho de llamarlas stories ya es, para Han, una forma de cuentearnos a nosotros mismos. Creemos que usamos el storytelling para contar mejores historias, pero lo que hacemos es ser instrumentos del capitalismo en su afán de “adueñarse de la narración”.

El libro gasta bastante tinta en descalificar el storytelling. Y en eso hay algo de retórica; algo de storytelling, de hecho. Su relato necesita un enemigo, alguien que le impida al héroe obtener el tesoro que busca. Y ese papel de enemigo lo cumple el storytelling, ese “arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente”.

Pero lo importante, en el libro de Han, no es el storytelling, sino la narración: ese es el tesoro, uno que estamos perdiendo. El storytelling no es la causa de esa pérdida, de esa “crisis de la narración” que da título al libro, sino más bien “un síntoma patológico del presente”. Hoy “todo el mundo habla de narrativas”, dice Han. Y lo que hay tras ese hype “es un vacío narrativo, que se manifiesta como desorientación y carencia de sentido”.

La tesis de Han es que recurrimos al storytelling para recuperar lo que hemos perdido con el declive de la narración.

El problema para quienes leemos el libro de Han es, como dicen Tironi y Cavallo en su Nueva comunicación estratégica, que el filósofo “deja una brumosa idea sobre lo que llama narración”. Han habla de la función de la narración para el individuo y la sociedad, y habla de los efectos negativos de su desaparición. Pero no nos muestra nunca en qué consiste una narración. Es una clase sin instancias: una categoría sin casos concretos.

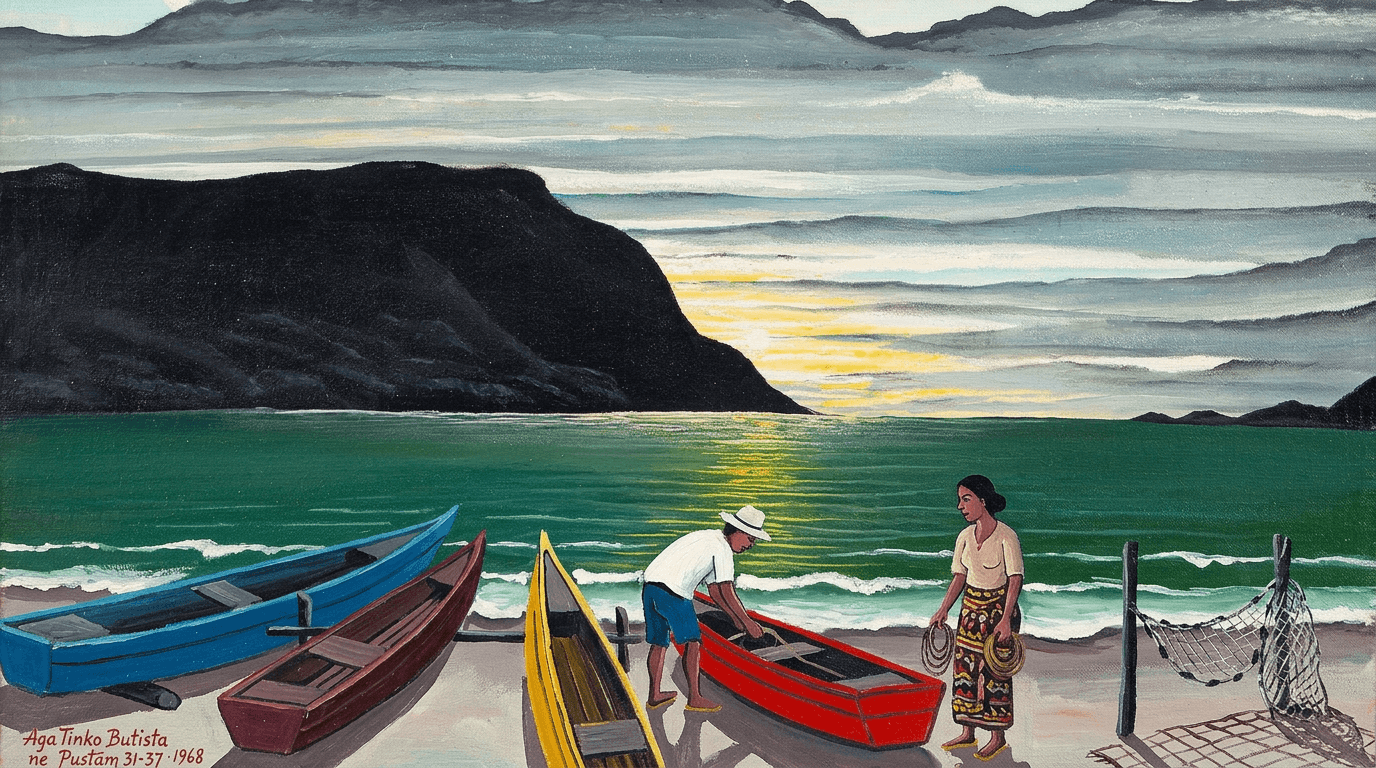

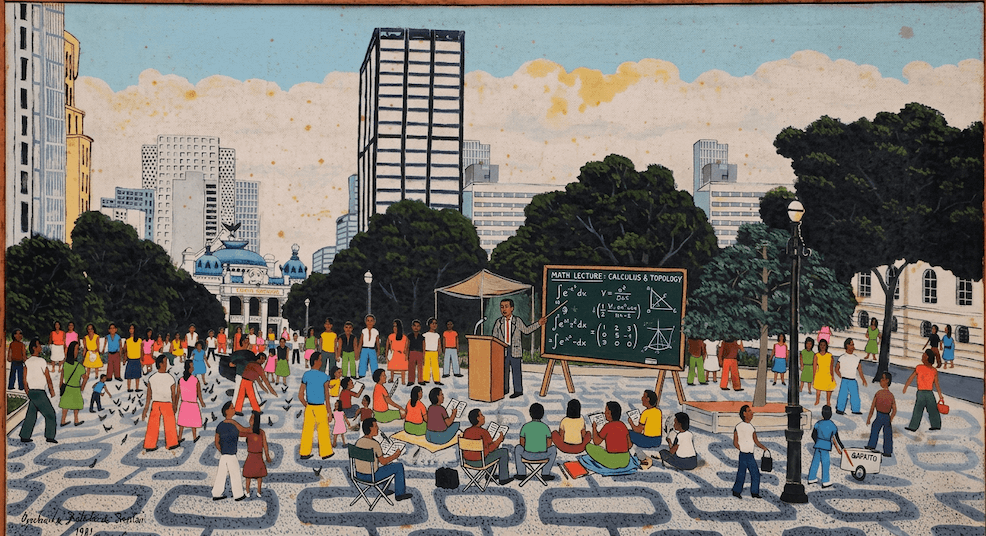

Lo que sí sabemos, como observan Tironi y Cavallo, es qué artefactos no caben dentro de la narración. Quedan excluidas “las noticias y los datos (es decir, el periodismo) y hasta las novelas (es decir, la literatura). Lo único que parece cumplir con las definiciones de Han es el relato oral”. A veces da la sensación de que no sabe bien cómo nombrar su objeto.

Para salir del impasse hay que recordar algo que Tironi y Cavallo también señalan: La crisis de la narración “es, en lo principal, una reflexión sobre textos de Walter Benjamin”. O, más que recordar, hay que haber leído ese ensayo famoso, influyente y críptico de Benjamin que es “El narrador”.

Porque el libro de Han es un poco tramposo: la bruma que él teje en torno a la palabra narración es la misma que teje Benjamin en su ensayo. Se trata, me parece, de un gesto intencional, no de un accidente o una torpeza. “El narrador” de Benjamin tampoco deja títere con cabeza: sólo se salva el relato oral. Y tampoco explica a qué se refiere con narración cuando hace la distinción entre narración e información.

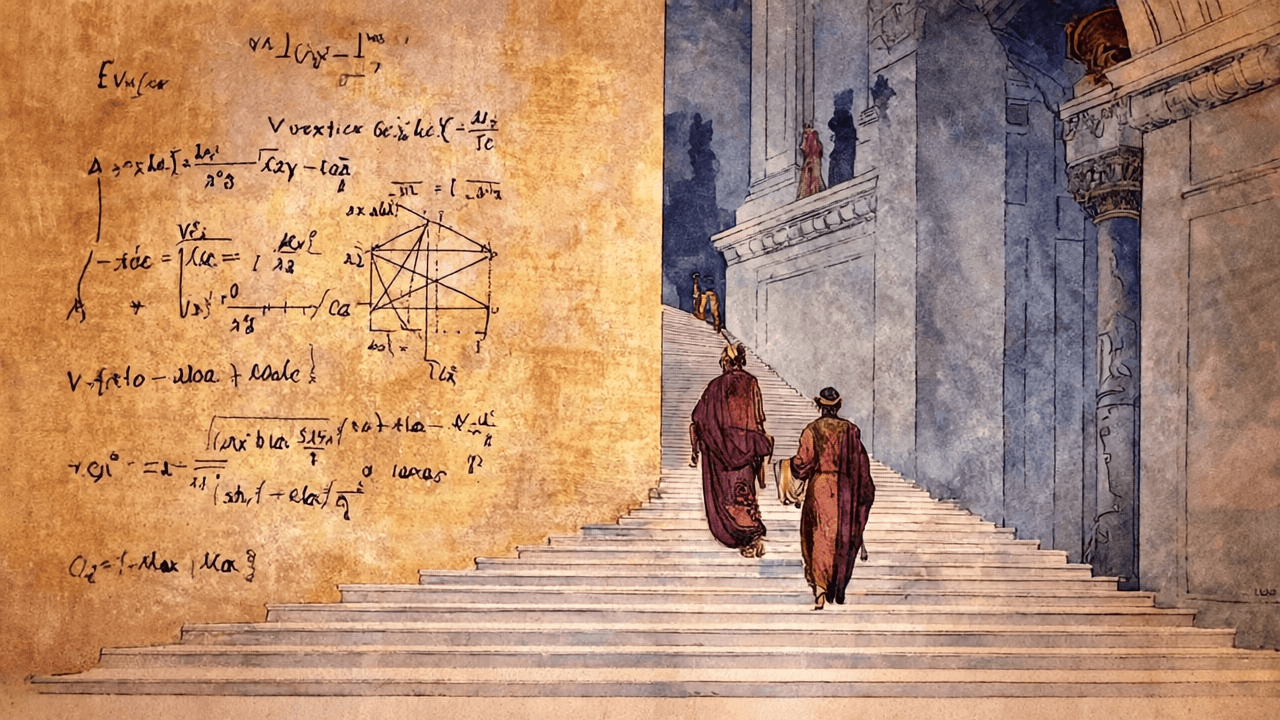

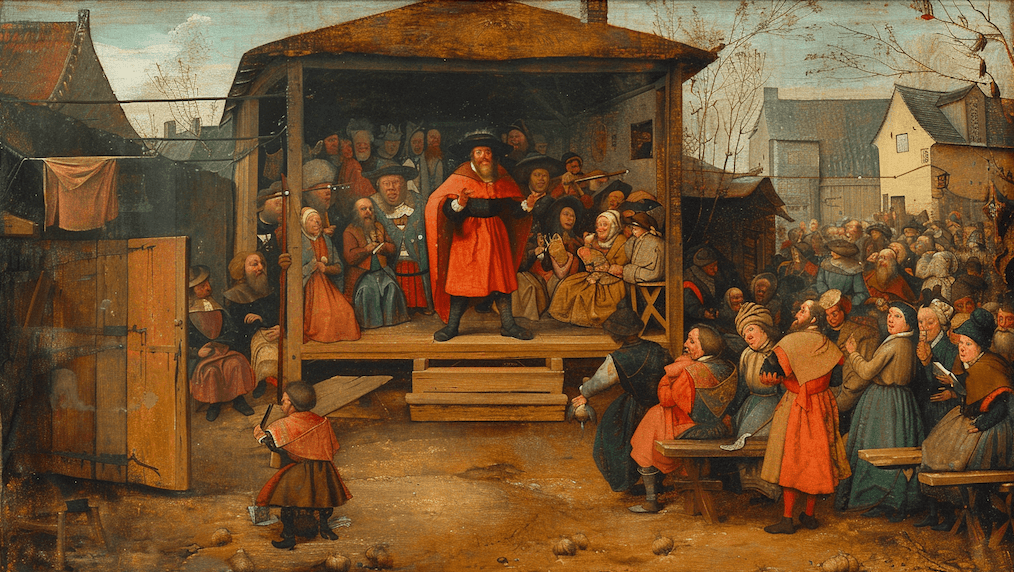

Pero Benjamin sí da un ejemplo, un ejemplo que Byung-Chul Han reproduce. Es tan corto que no se puede comprimir; en plan borgeano, hay que copiarlo entero, con todas las distorsiones del caso. Es un cuento de Heródoto, que todavía golpea:

“Psaménito, rey de Egipto, fue derrotado por Cambises, rey de Persia. Este lo hizo prisionero y lo humilló obligándolo a presenciar la marcha triunfal de los persas. Hizo que Psaménito viera desfilar como esclava a su propia hija capturada. Mientras todos los egipcios que estaban de pie al borde del camino se afligían por ello, Psaménito se mantenía impasible, sin decir nada, clavada la vista en el suelo. Poco después vio a su hijo, a quien llevaban en el desfile para ejecutarlo, pero también entonces permaneció inmóvil. Sin embargo, cuando reconoció entre los prisioneros a uno de sus siervos, un anciano decrépito, empezó a aporrearse la cabeza con los puños, proclamando una honda aflicción”.

“Sin embargo”, dice Heródoto. Y esa es la única pista que nos da de que él, como narrador, también ve en lo que sigue algo opuesto o contrario a lo que venía ocurriendo. Es una pista, pero también una seña para que pongamos atención.

¿Cómo se explica la reacción de Psaménito? Solo podemos especular. Porque en su cuento Heródoto no da explicaciones.

La clave del cuento que ilustra lo valioso de la narración es que hay algo que no tiene explicación.

No se trata de suspenso, sino de un misterio: en el relato nadie comprende por qué pasaron así las cosas.

El defecto de las noticias, los datos y las novelas, del periodismo y la literatura, de los memes corporativos y la selfies, de los reels de los influencers y de las stories de las vacaciones es que, ahí, todo está dicho. No hay misterio. Hay solo información.

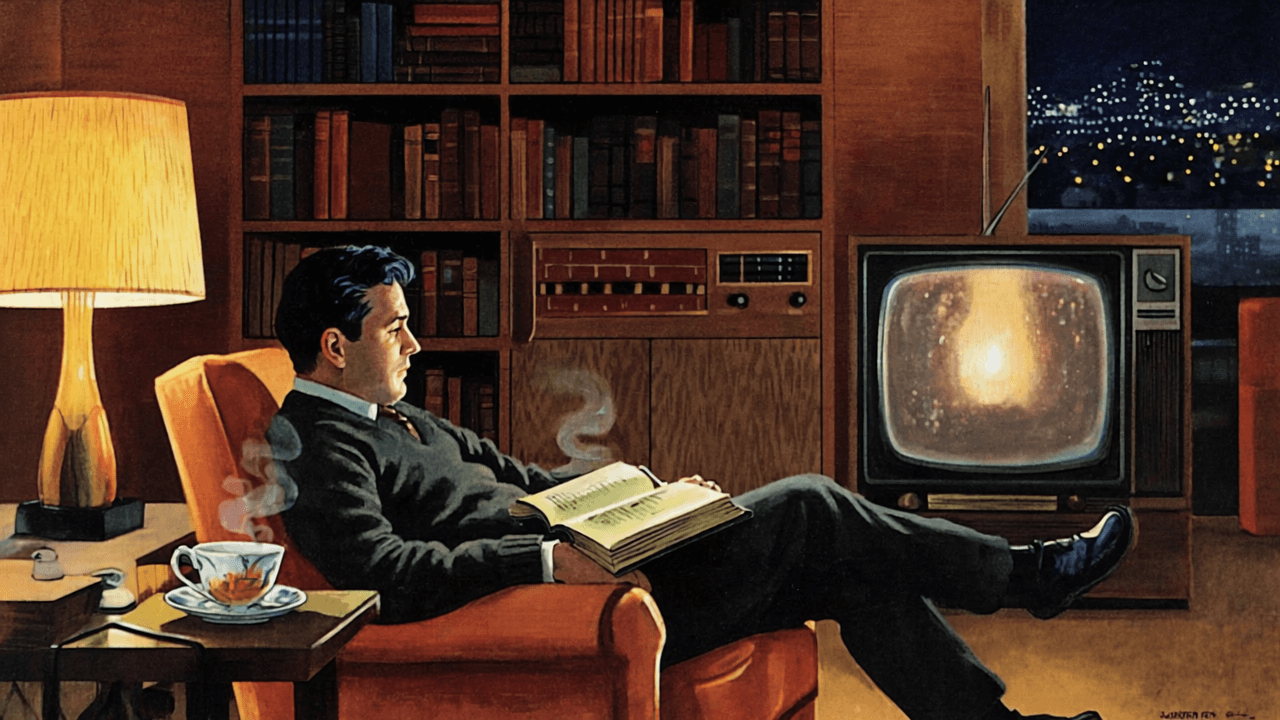

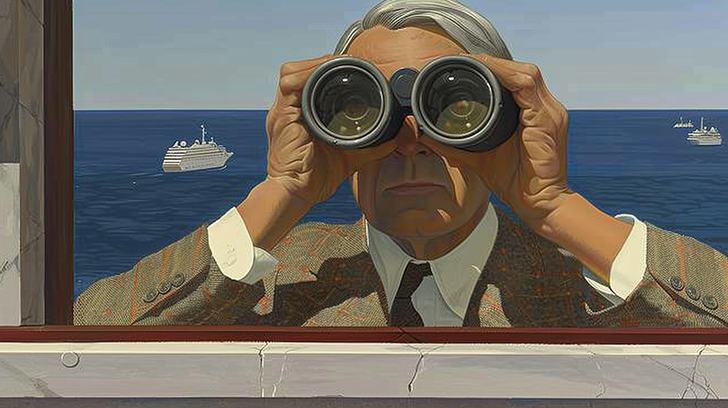

“No nos enteramos de ningún suceso que no rezume explicaciones”, escribió Benjamin. Y es impresionante: escribió esa frase hace 88 años. Hace casi un siglo que el dato viene matando el relato y la explicación matando el misterio. Y hace 100 años, al menos, que el exceso de información viene mermando nuestra capacidad de asombro. Llevamos un siglo sobreviviendo a un “tsunami informativo [que] fragmenta la atención [… e impide] la demora contemplativa, que es constitutiva del narrar y de la escucha atenta”.

Es para ir en contra de esta tendencia, sospecho, que Han “rodea” la idea de narración sin acercarse tanto como para definirla. En plan borgeano, de nuevo, creo que él conoce “una realidad más compleja que la declarada al lector” pero refiere sólo “sus derivaciones y efectos”.

El libro La crisis de la narración es un catálogo de las derivaciones y efectos nefastos de haber perdido la capacidad de narrar el misterio. Narramos solo lo ya sabido: el dato, la información, y nos deleitamos y emocionamos igual, y hasta nos dejamos persuadir. Pero dejamos de transmitir y recibir la experiencia del misterio.

El libro tiene algo de glosa, pero es también una puesta al día de las ideas de Benjamin. Porque mucha agua ha corrido bajo el puente en estos 88 años y más. “La digitalización”, dice Han, “pone en marcha un proceso que Benjamin no pudo prever en su época”. La información que inundaba a Benjamin era lanzada por la prensa. Pero hoy, dice Han, “la propia realidad asume ya la forma de información y de dato”.

¿Qué diría Benjamin hoy? Ese es el proyecto detrás del libro de Byung-Chul Han. Más rigurosamente, el proyecto, escondido, sería testear las ideas de Benjamin, evaluar su actualidad. Pero el resultado traiciona ese impulso que intuyo: es demasiado insolente, demasiado confiado, demasiado orgulloso de las respuestas que obtuvo. En lugar de hipótesis nos da certezas. Quizás por eso Tironi y Cavallo tratan a Han de “visionario”: es alguien que ya “vio” la respuesta y ahora la predica.

Esa respuesta, sin embargo, no es una receta, es solo un diagnóstico. Eso le da un sabor amargo a la lectura. Pero también cierta integridad: no narra para resolver problemas. (“Quien se limita a resolver problemas no tiene futuro. La narración es lo único que abre el futuro, al permitirnos albergar esperanzas”, dice.) Narra para inquietar. Con eso él respeta el espíritu de Benjamin. Y nosotros podemos leer una invitación: atrevernos a no entender y a no saber qué hacer o qué pensar.