Para nacer hay que romper el cascarón - Hermann Hesse.

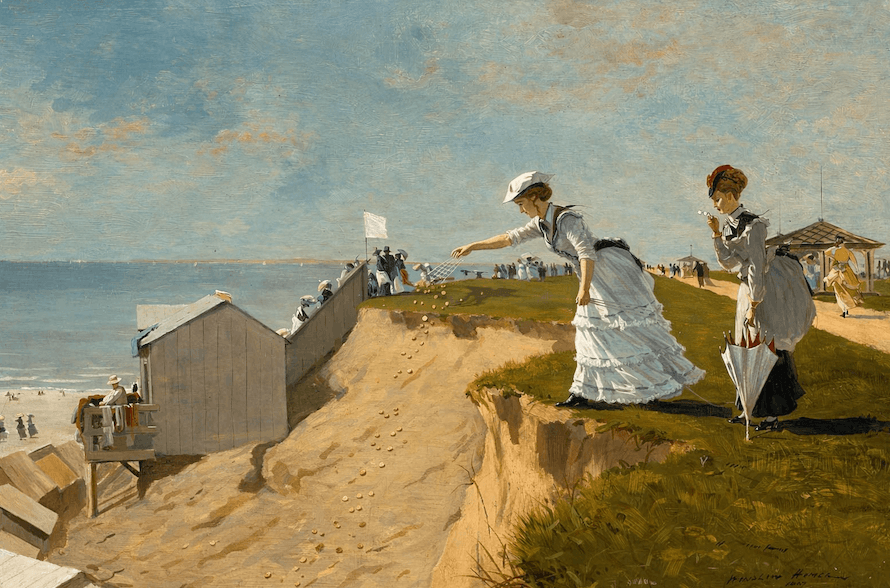

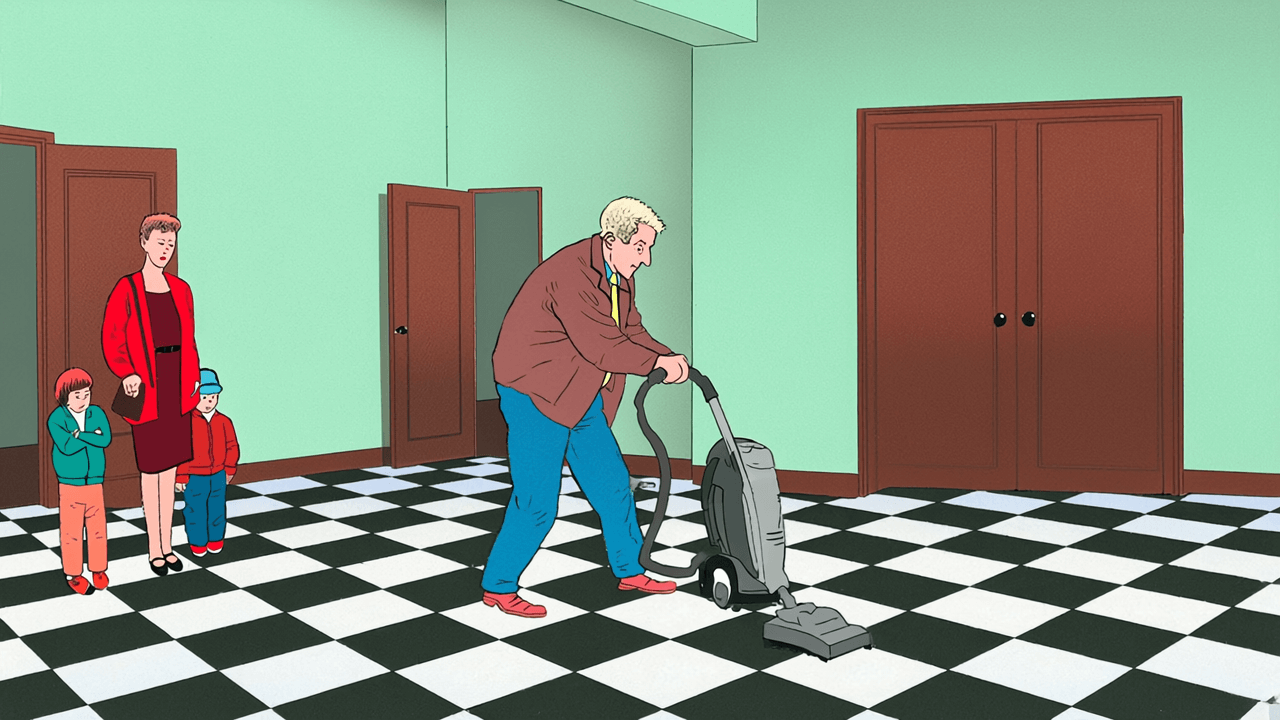

La arquitectura de una casa es parte del primer borrador de nuestra biografía. En Latinoamérica, las puertas no son solo tablones de madera o lámina; son válvulas de presión social.

Está la puerta que se cierra para que no entre el ruido ajeno y la que se diseña para que el chisme de la sala se filtre con la precisión de un goteo. Jorge Luis Borges, que entendía el mundo como una enciclopedia de azares, sospechaba que las puertas poseen voluntad propia: “las puertas son las que eligen, no el hombre”, decía.

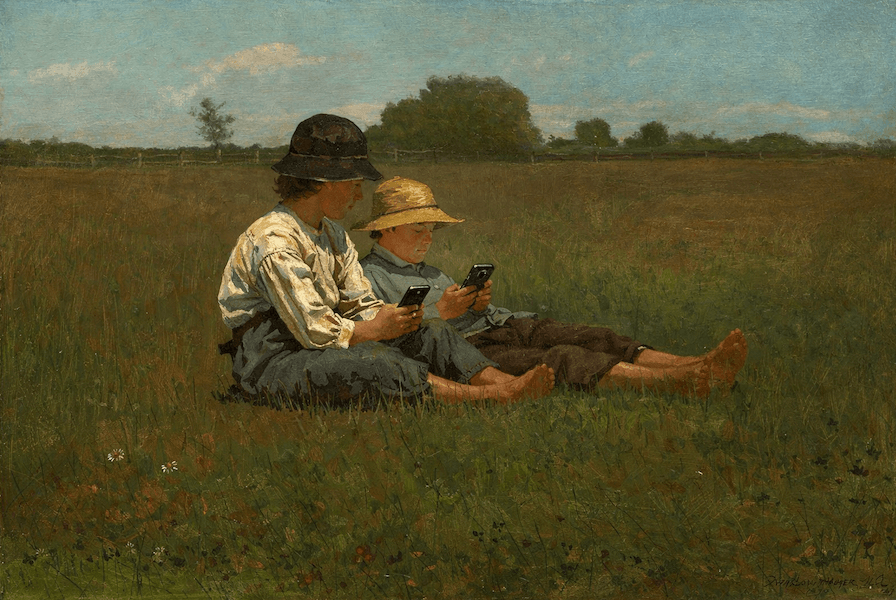

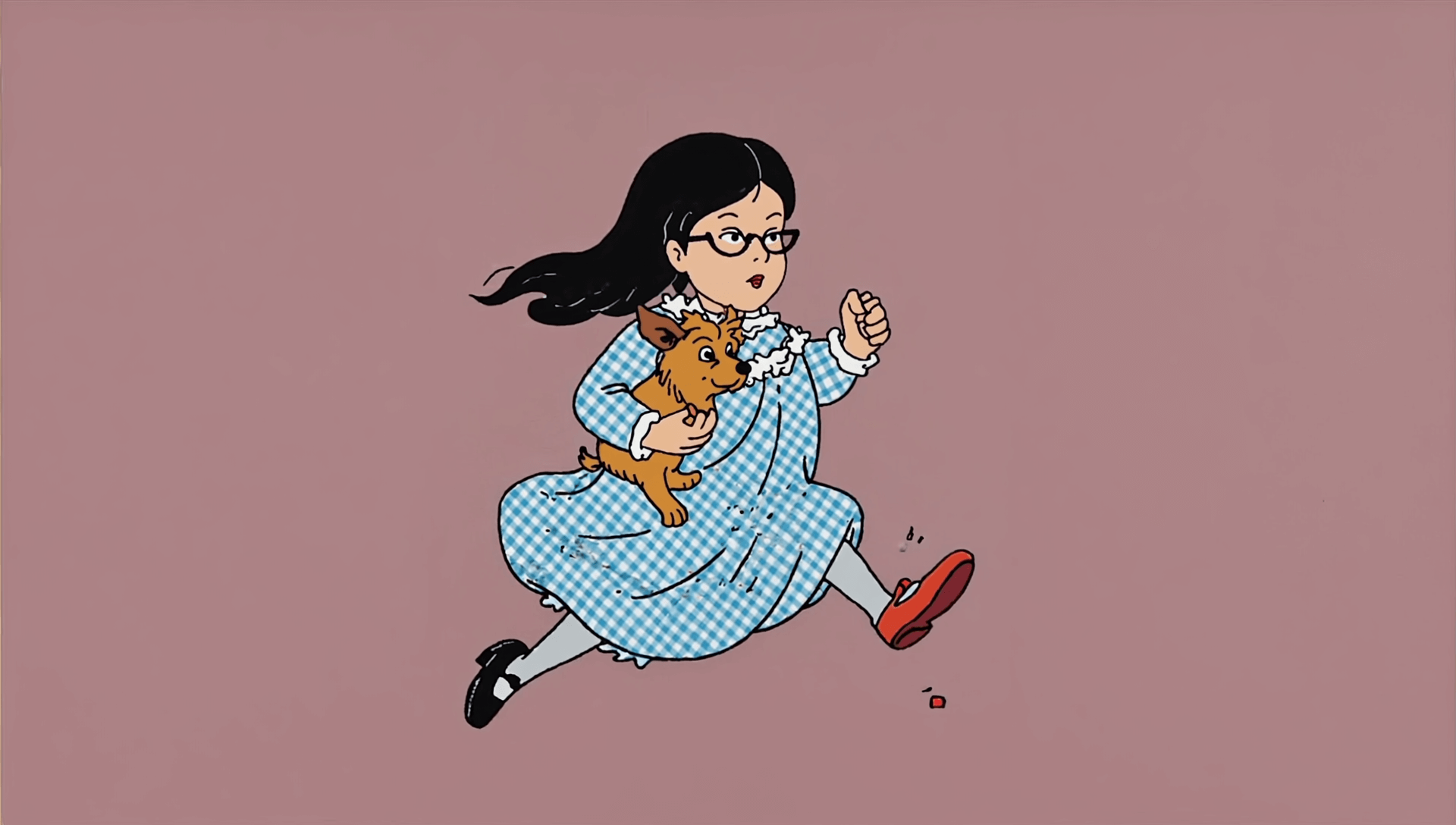

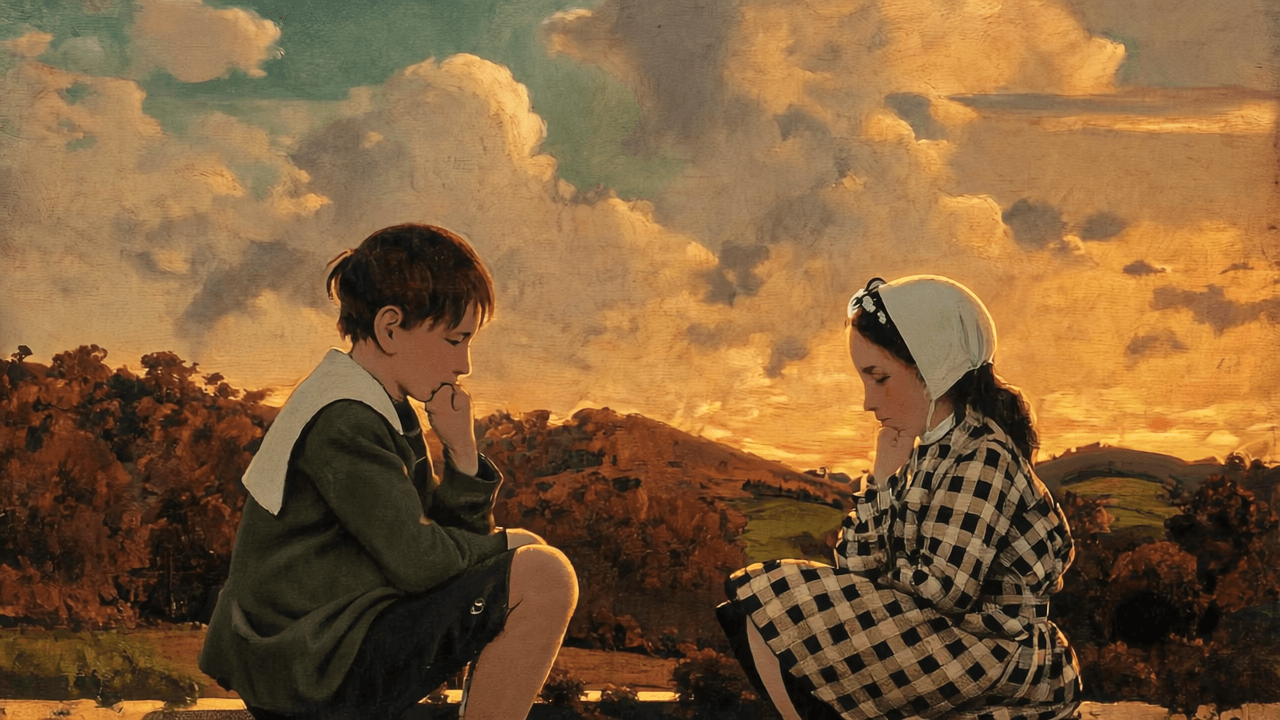

Para Ethel Krauze, la escritura de su obra El terror de las puertas (Alfaguara, 2025), no fue un proyecto de escritorio ni una asignatura postergada en su currículo de narradora. Se trató, más bien, de una intrusión. Una voz de once años —la edad en la que la infancia empieza a despedirse— se instaló en su cabeza sin siquiera preguntar. Entró con la familiaridad de esos parientes que llegan a cenar sin avisar y terminó quedándose a vivir en forma de una narración. Es la voz que busca reconstruir una cosmogonía doméstica donde el silencio tiene más peso que la palabra.

La abolición pensada del nombre

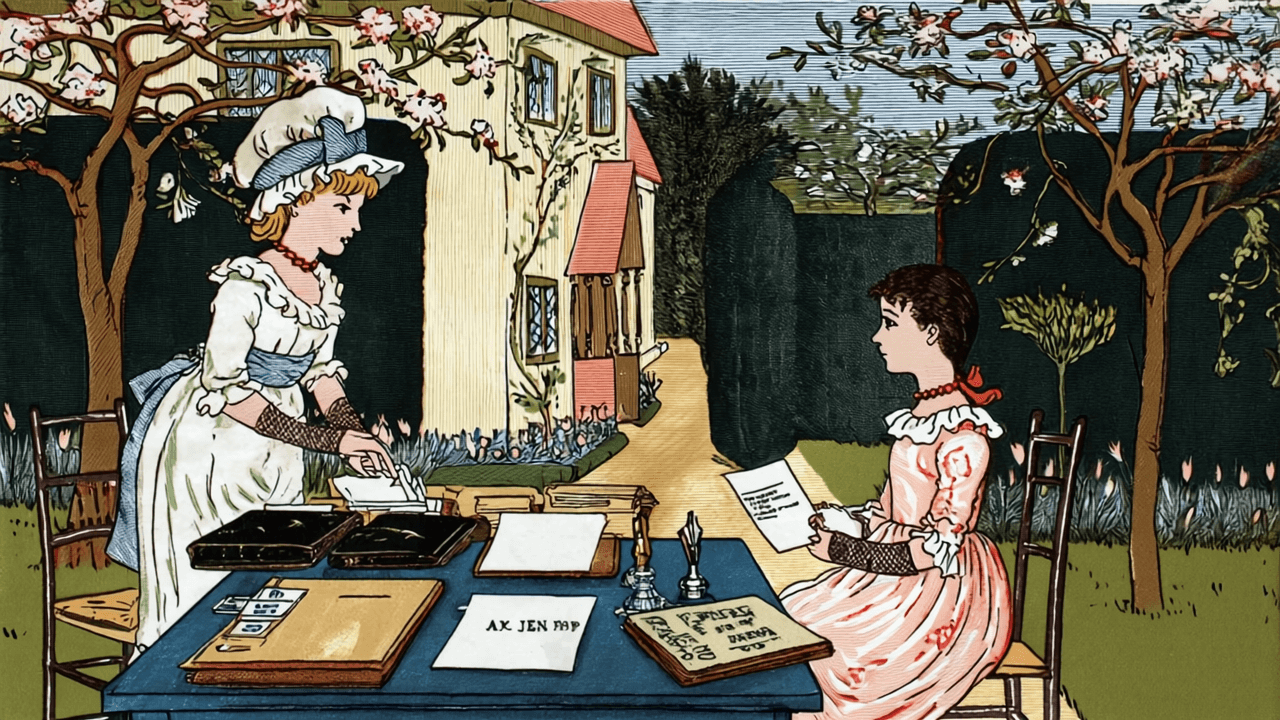

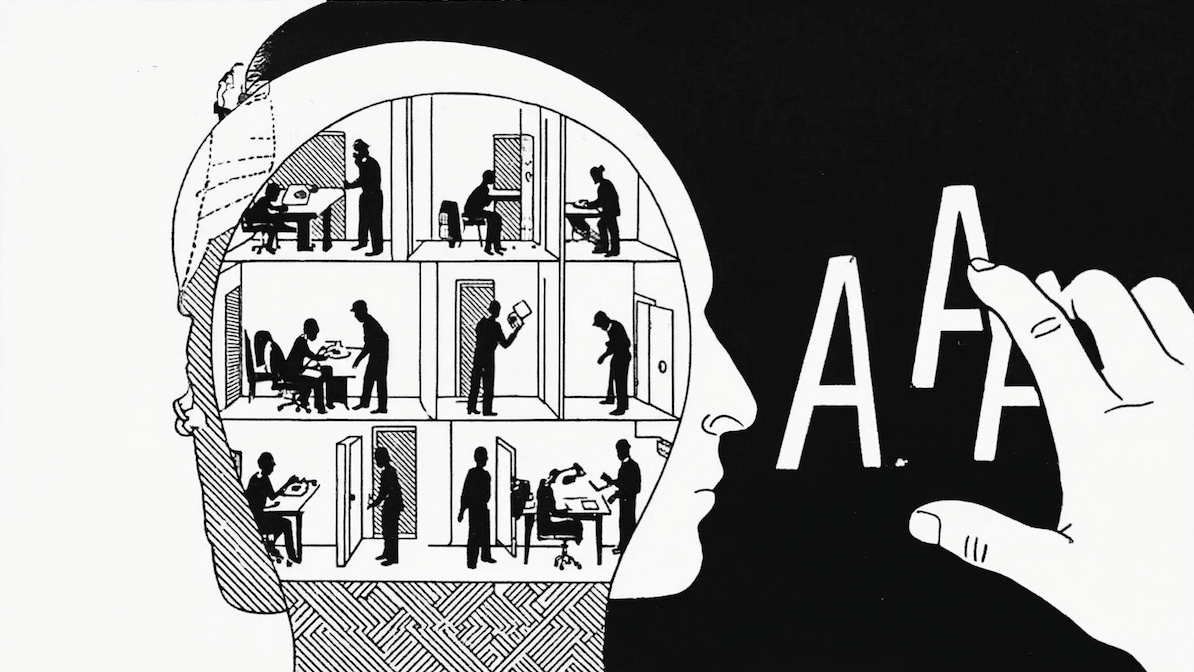

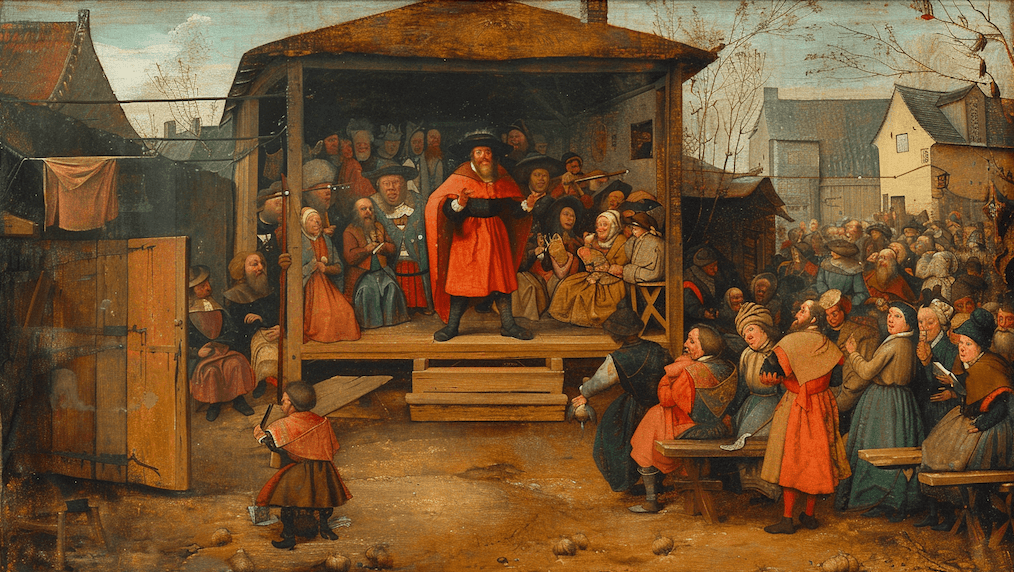

Vivimos una hipertrofia de identidad. Todo debe estar etiquetado, geolocalizado y bautizado bajo las leyes del branding personal. Ethel Krauze, en un gesto de audacia narrativa, decide sabotear esta tendencia: en su novela, nadie tiene nombre propio. Salvo las abuelas, los personajes son funciones biológicas: “papá”, “mamá”, “hermano”.

Esta renuncia a la singularidad muestra parte de la maniobra de asedio al lector. Al borrar el nombre, la autora borra la distancia. Lo anónimo se torna democrático: cualquier lector puede habitar esa casa sin necesidad de pasaporte.

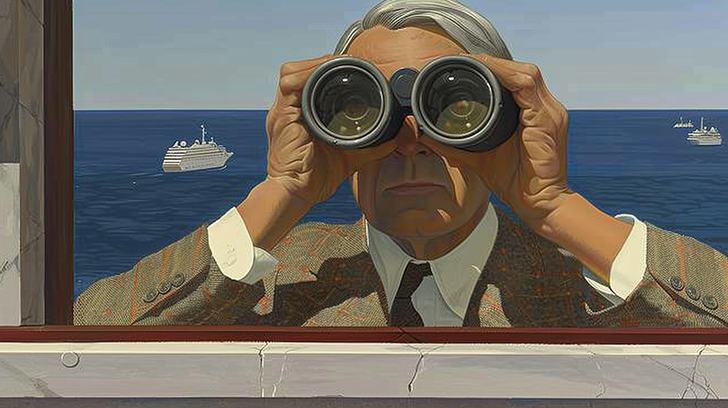

Se establece así lo que ella designa el “pacto de las entretelas”. Es una forma de espionaje literario: la niña entreabre la puerta y el lector es el que mira hacia adentro, convertido en cómplice, y termina con más conocimientos que la narradora. Puede ver lo que ella apenas vislumbra. Así, la novela no se lee; se habita. Como una casa ajena que, de pronto, la sentimos más familiar que la propia

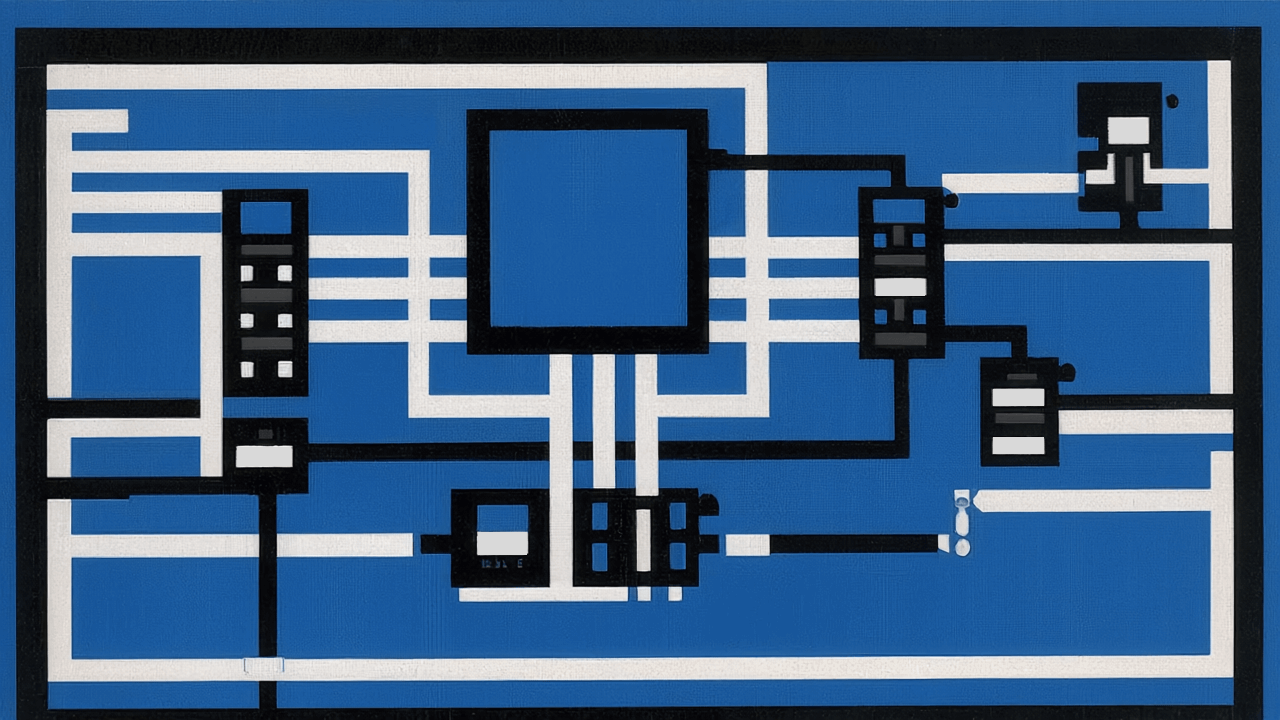

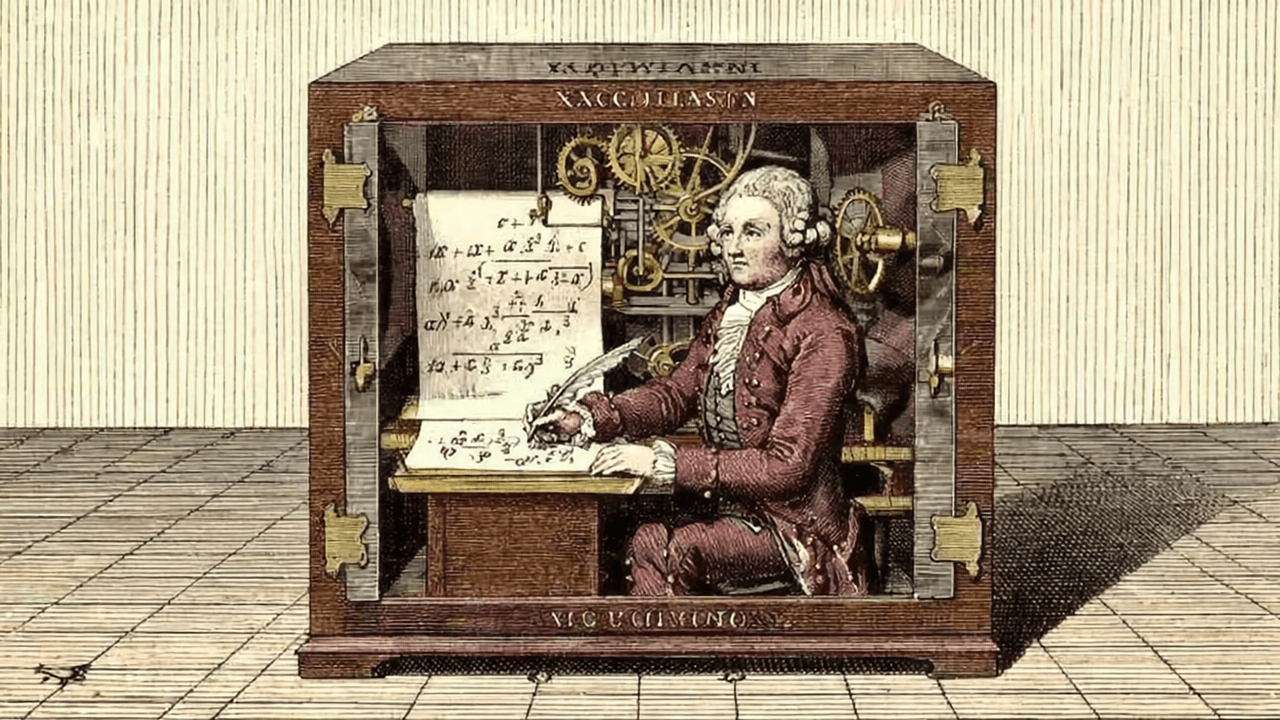

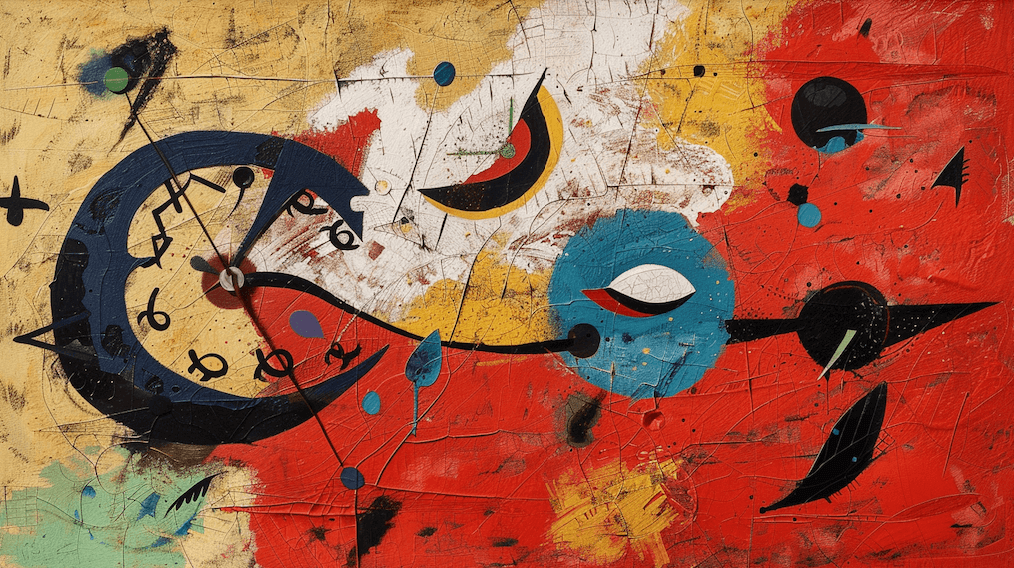

La caligrafía del cuerpo vs la IA

Platiqué con Ethel Krauze, quien abiertamente defiende al lenguaje como un organismo vivo, refractario a los decretos y a las modas ideológicas. Para ella, el español es un juguete sagrado que no se cambia por decreto, sino por el roce diario de los hablantes. Pero su batalla se libra en otro frente: la resistencia del cuerpo frente a la asepsia del algoritmo.

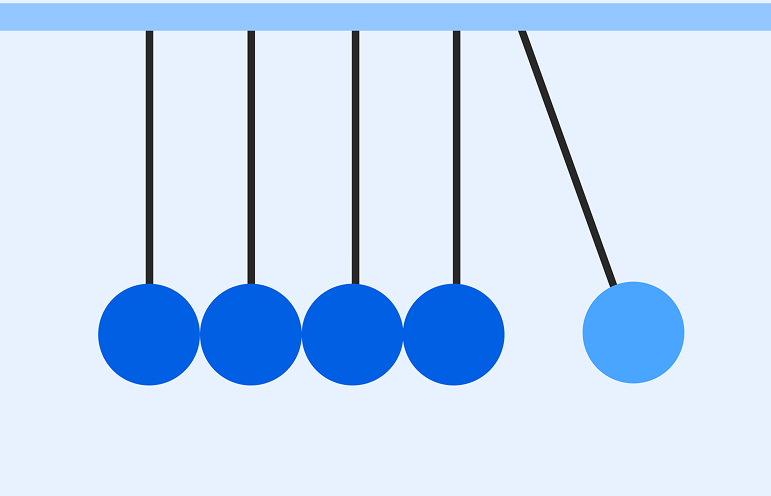

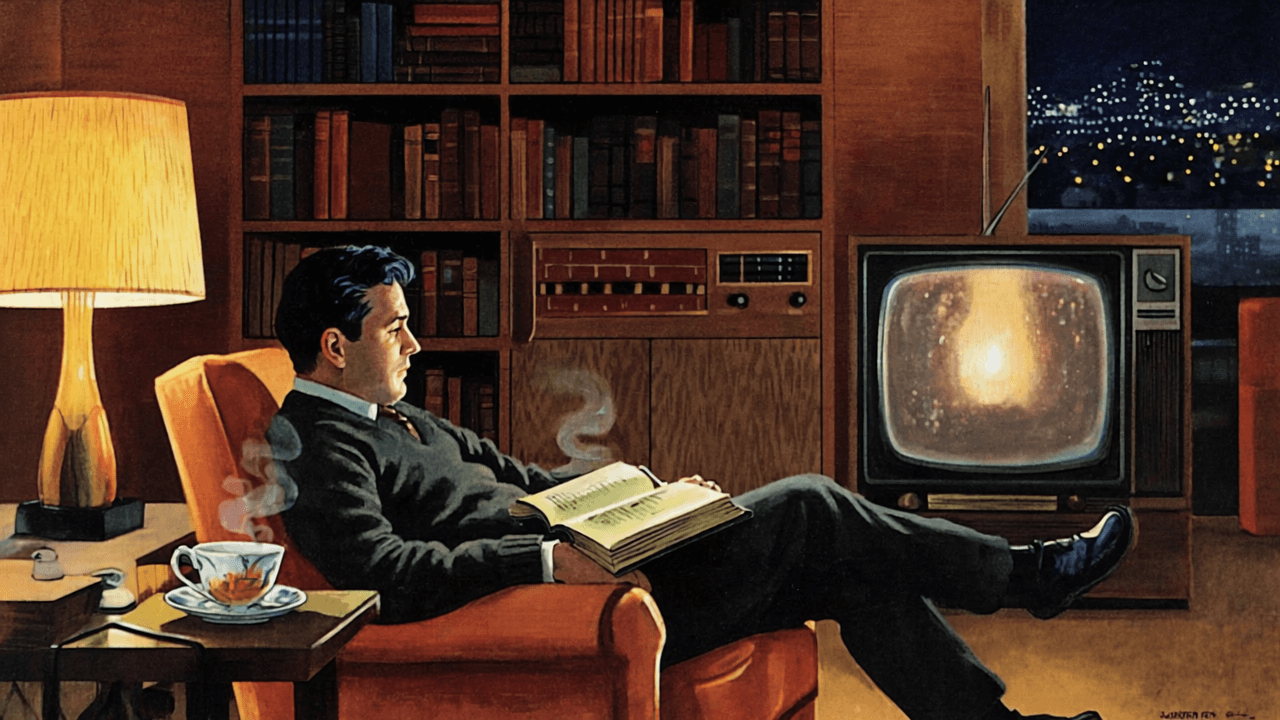

En 2026, la IA se desenmascara como la gran optimizadora del pensamiento. Krauze desconfía. Para ilustrar su rechazo, pide recordar una imagen de la película Barbarella (1968): ese sexo futurista donde el más deseado placer se resuelve mediante un contacto de yemas, sin fluidos, sin peso y sin gravedad. Es el “orgasmo del cable”: eficiente, higiénico y sustancialmente estéril.

La escritura de oficio, en cambio, exige una “trabazón cuerpo a cuerpo”. Se escribe con el pulso, con la duda de la mano que tacha y con el ritmo de Bach o la música japonesa que suena de fondo en su estudio mientras la autora trabaja.

Escribir es una función orgánica. La IA puede imitar la sintaxis de la angustia, pero carece de la imperfección para parecer humana. Lo que la máquina diagnostica como error, la literatura lo reivindica como estilo.

El ADN de las abuelas: la herencia de los miedos

Heredamos los temores antes que las joyas de la familia. La ciencia contemporánea, a través de la epigenética, confirma lo que los novelistas ya sospechaban: el trauma deja una huella química en el ADN que viaja a través de las generaciones (Yehuda & Lehrner, 2018). Ethel Krauze traduce esta memoria biológica en un linaje de mujeres que no se heredan collares ni anillos, solo estrategias de supervivencia.

Se trata de un feminismo de resistencia íntima. Uno alejado de la consigna de pancarta y más cerca a la obstinación de no doblarse en los campos de batalla del siglo XXI: la cocina, la sala y el pasillo. Las mujeres de este libro aprenden a decir “sí” a la existencia, incluso cuando el destino llega con letra chiquita. No es un heroísmo de cine. Es la terquedad de seguir existiendo a pesar del silencio impuesto.

La condena luminosa de George Steiner

El intelectual británico George Steiner se preguntaba, con la amargura de quien vio el siglo XX desmoronarse, cómo era posible leer a Goethe por la noche y ser un verdugo al amanecer. Ethel Krauze sabe que la literatura todavía es un instrumento de salvación: para encontrar la salida, hay que tener el valor de abrir la puerta, aunque el crujir de las bisagras nos produzca pavor.

La puerta es el primer signo de puntuación de la civilización. Antes que el muro, el hombre inventó el hueco y luego la técnica para cruzarlo. En la conversación con Ethel Krauze está claro que el umbral no funciona como un obstáculo, sino como un método de aprendizaje: enseña que el mundo posee un “adentro” que requiere custodia y un “afuera” que exige sudor.

Atravesar el pasillo de su novela es aceptar que la seguridad del hogar es, con frecuencia, un simulacro; la puerta educa porque obliga a elegir entre la asfixia del secreto compartido o el vértigo de la revelación que nos deja solos.

La puerta como pregunta en bucle

Hay algo de cerrajería en el acto de espiar por la rendija. Es un deporte nacional de la infancia que la autora eleva a categoría literaria. La puerta entreabierta es el sitio donde el silencio deja de ser una ausencia para volverse materia táctil. Es la frontera donde la niña de once años —y nosotros con ella— descubre que los adultos son esos seres que cierran puertas para poder romperse sin testigos. La madera no oculta el horror; lo enmarca, le da una forma que lo vuelve apenas soportable. Sin ese límite físico, la realidad doméstica sería un desbordamiento que no sabríamos cómo narrar sin perder la sensatez.

Al final, la apuesta de Ethel Krauze es que la puerta sea, más que un encierro, una posibilidad de fuga.

Si Steiner temía que la alta cultura fuera un umbral que no conduce a ninguna parte, la autora convence de que el acceso es el sitio donde ocurre el rescate. Salir ilesos del cuarto de la infancia ya es estéril. Salir transformados por el peso de la perilla en la mano es donde está el valor.

La puerta que se abre con pavor es la misma que nos regresa a la calle, al aire libre de la conciencia, recordando que el destino es, por encima del cuarto oscuro del pasado, el movimiento constante de quien se atreve a mirar lo que hay del otro lado. Sin cerrar los ojos.