Creemos ser fotógrafos decentes porque podemos publicar en redes sociales. Pero existe una estirpe diferente, casi extinta, a la que pertenece Kim Manresa: la de quienes no cazan imágenes, sino narrativas. Escucharle es un alivio, pues lo técnico desaparece. No se jacta de objetivos, ni sensores, ni el tamaño de sus archivos; presume otra cosa: una curiosidad insana, paciencia franciscana y un tipo de intuición que, gracias a Dios, no se vende en manuales de autoayuda.

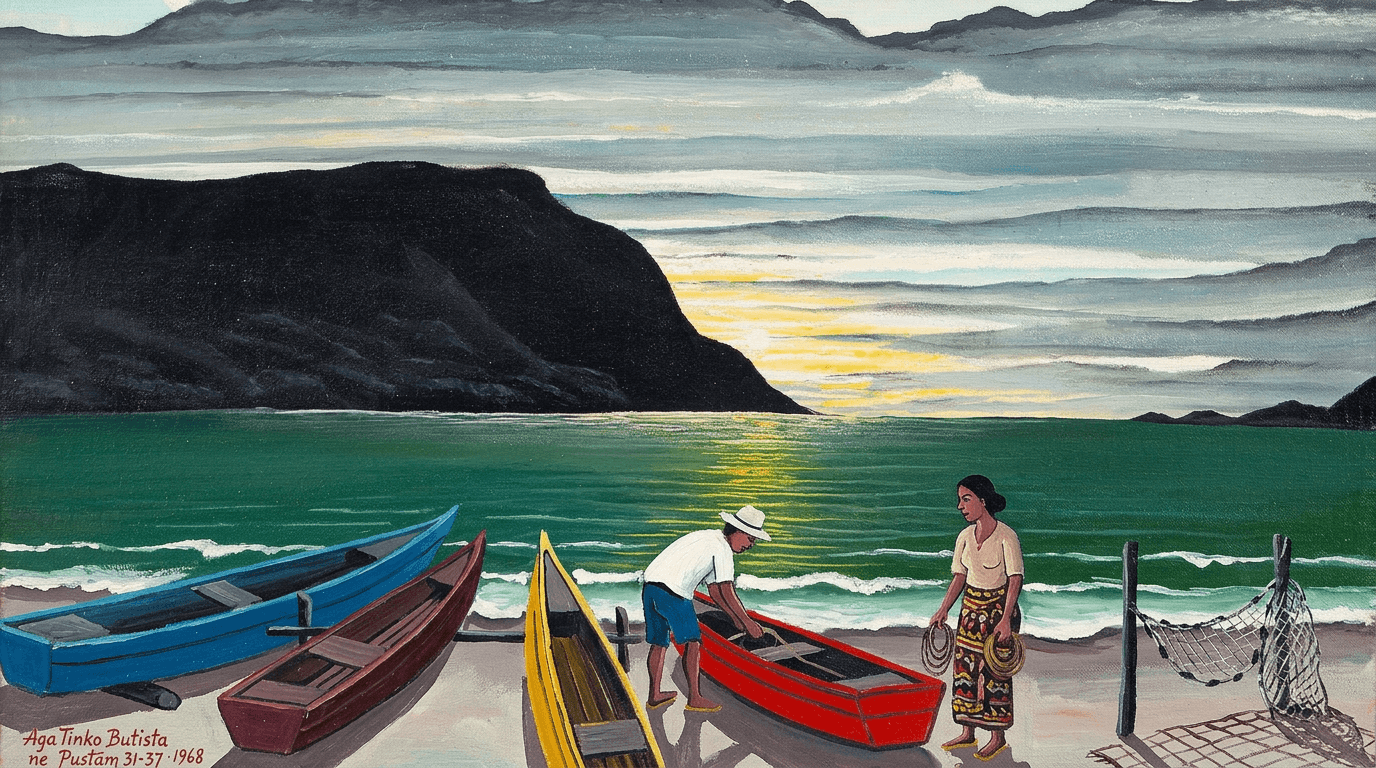

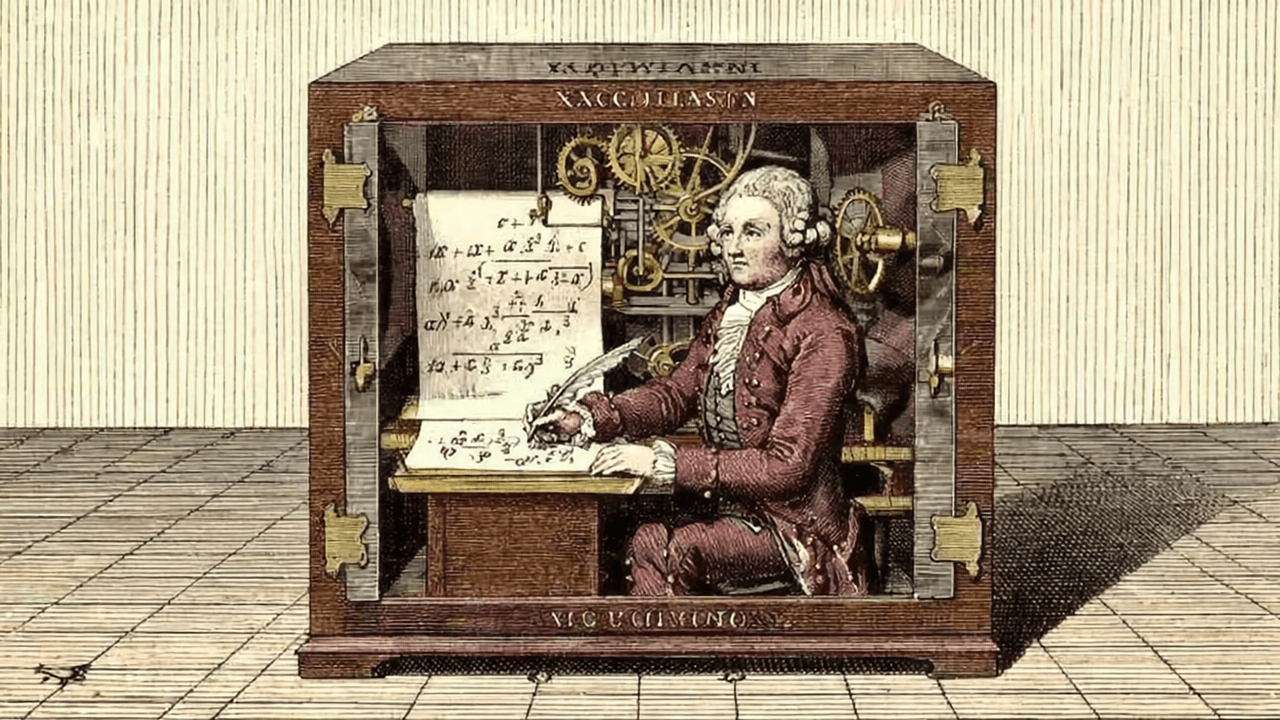

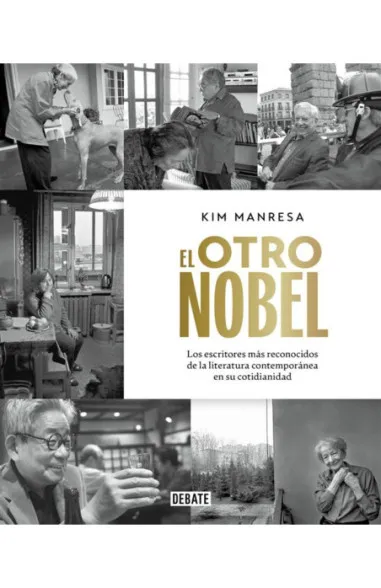

Su libro, El otro Nobel (Debate, 2025), no nació como un proyecto. De hecho, fue un golpe de fortuna, un bendito descuido. Olvídate de planificaciones chic, diagramas de Gantt y entregables con deadlines. Fue, para ser precisos, un incidente: fotografiar escuelas imposibles por el mundo (una flotando en Vietnam, otra bajo un árbol de mango) y luego, por pura ocurrencia, pedirle a José Saramago un manuscrito para acompañar la exposición.

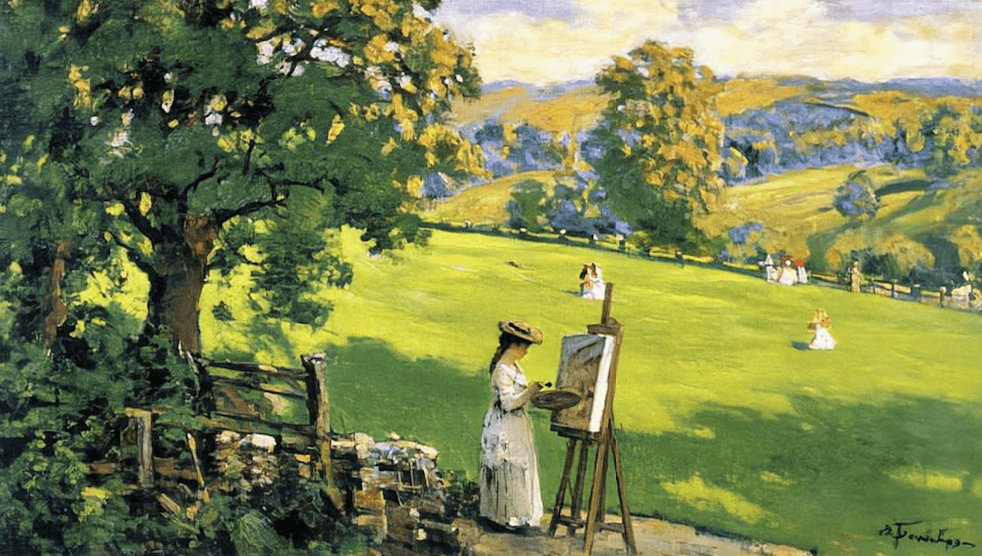

El periódico, que no perdona una visita, gestionó una entrevista. Kim Manresa, que no tenía mejores planes, aceptó con una condición que cambiaría el curso de su carrera: "Quiero caminar con él por donde encuentra sus ideas".

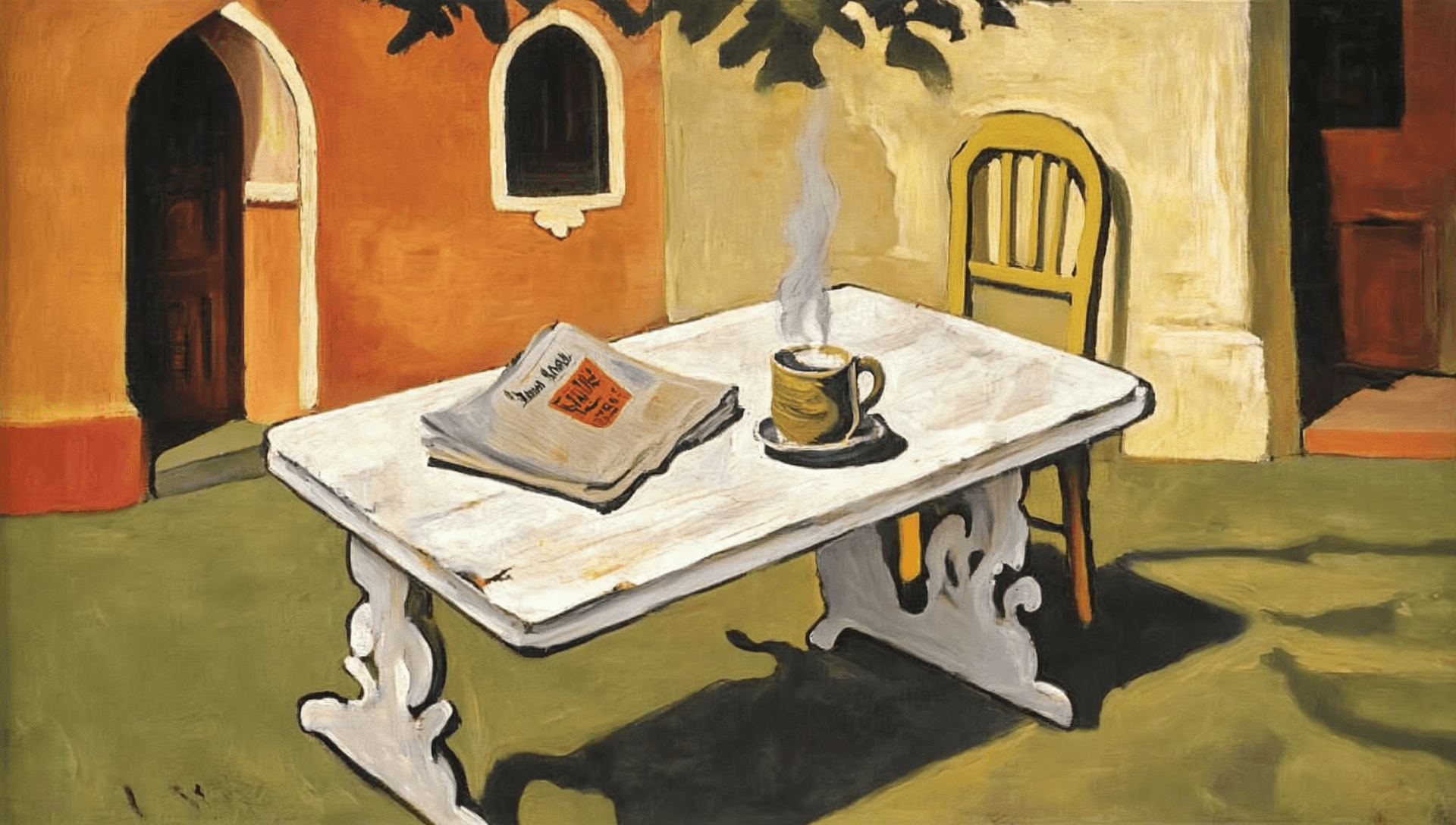

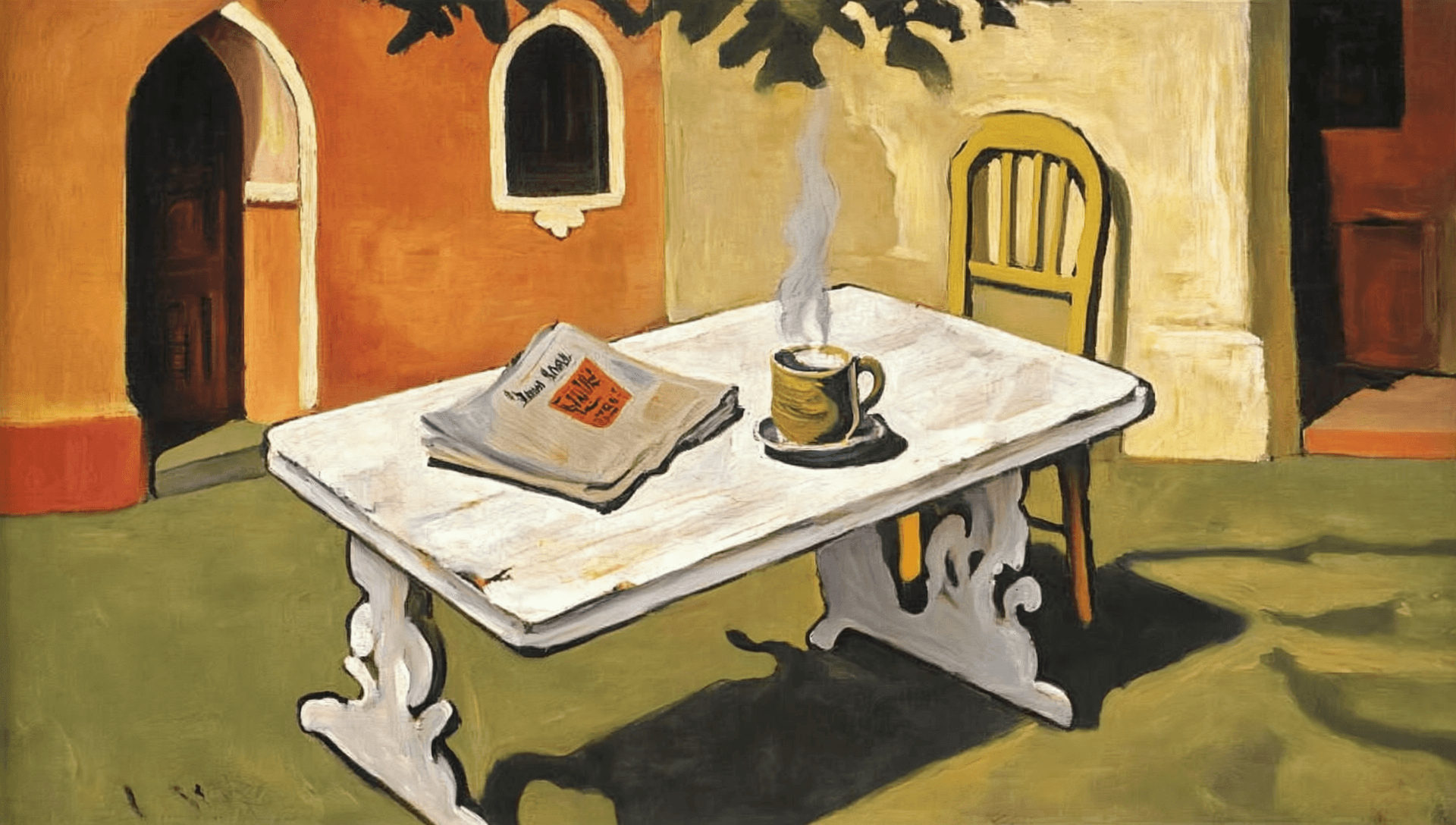

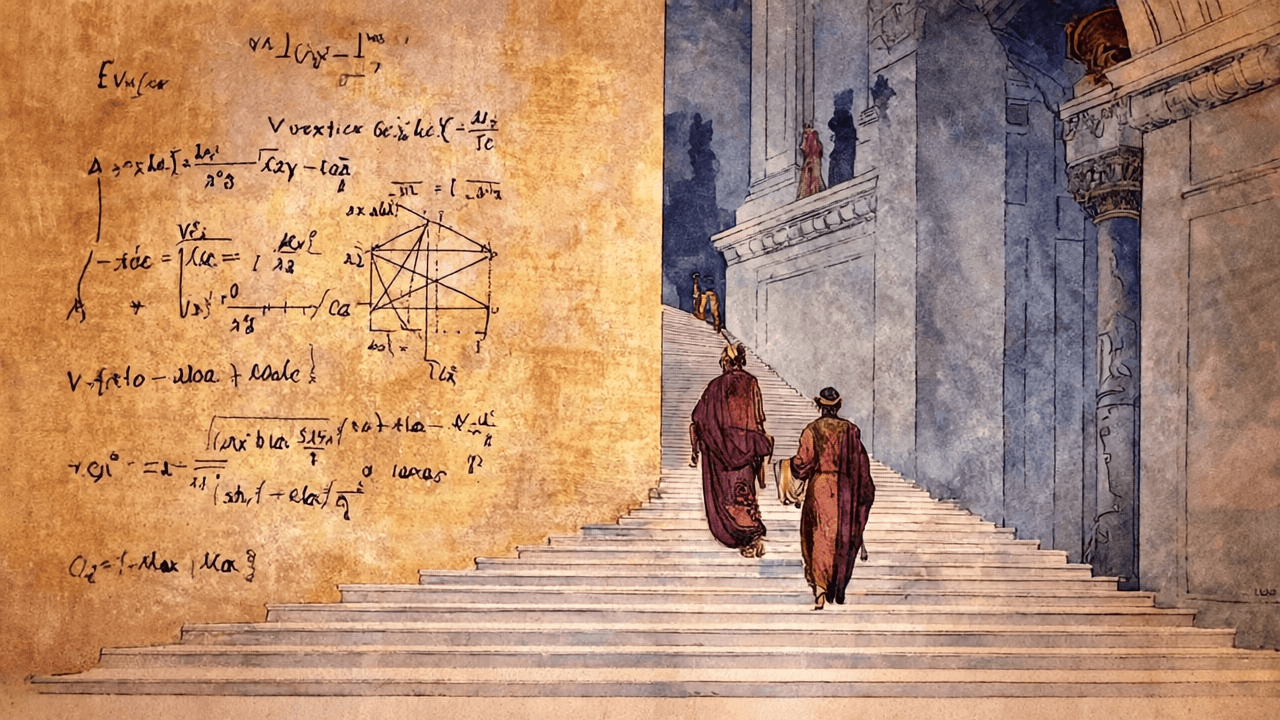

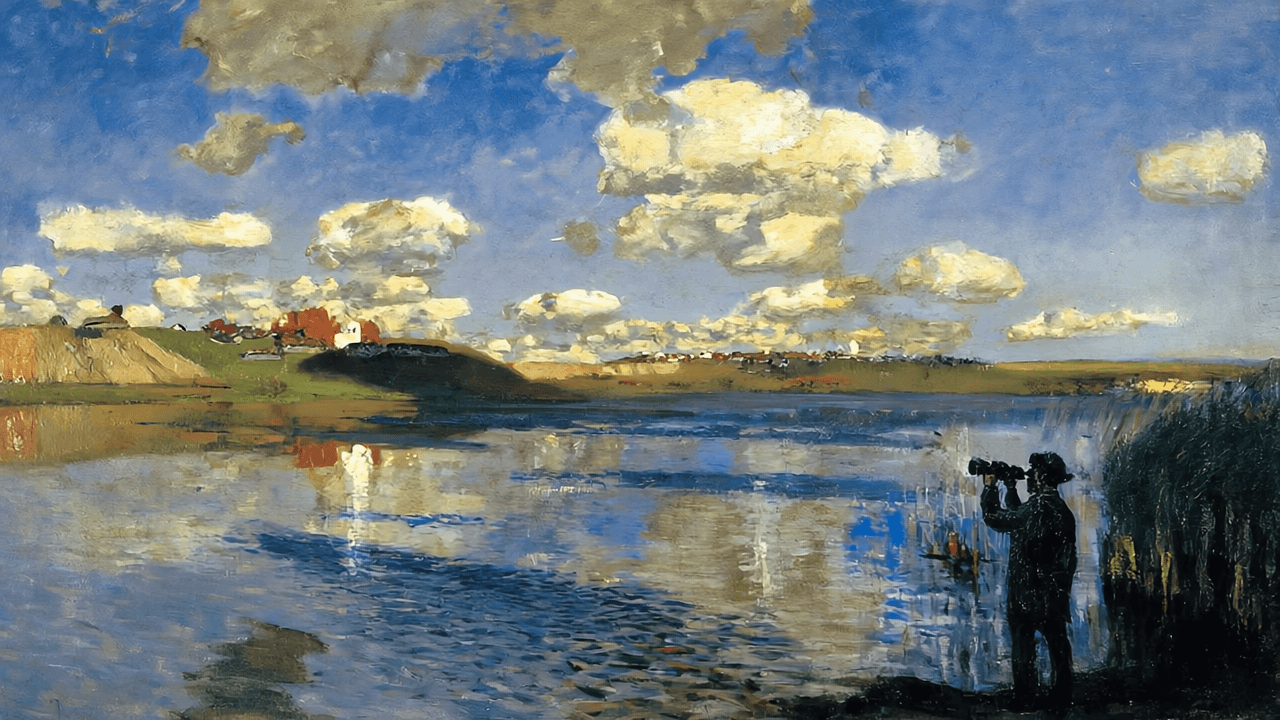

Dicho y hecho. Durante tres días, Lisboa se convirtió en un laboratorio móvil, a la espera de que la musa (o el Nobel) decidiera aparecer. Ahí nació el que se convertiría en el método más insolente de su fotoperiodismo: convivir primero, disparar después.

Y como sucede cuando una extravagancia funciona, la vida pidió una secuela. Llegó Kenzaburō Ōe. Luego, el gran patriarca, García Márquez, a quien Kim Manresa esperó tres días encerrado en un hotel de la Ciudad de México porque nadie podía asegurar que el Nobel iba a abrirle la puerta. Cuando por fin lo hizo, lo recibió con ese humor que solo el realismo mágico entiende: "¿Cuánto ha pagado mi mujer para que yo los reciba?".

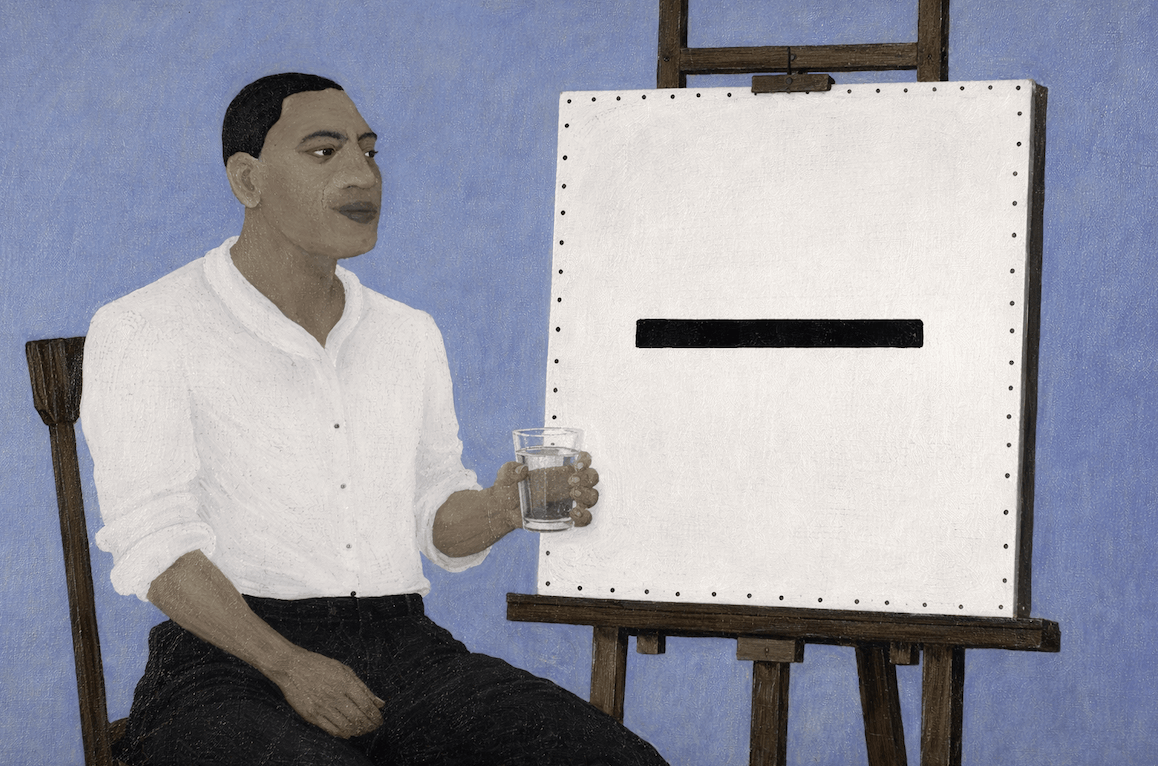

A partir de esos tropiezos tan bien recibidos, la serie tomó una forma definitiva. Kim Manresa no retrató a los Premios Nobel; los acompañó, que es un verbo mucho más incómodo. Y a veces, los fotografiaba.

- Caminó con Wole Soyinka por las montañas donde el nigeriano había sido guerrillero.

- Siguió a Nadine Gordimer hasta la cárcel donde ella y Mandela compartieron recreos.

- Recorrió Estambul con Orhan Pamuk mientras el escritor vivía bajo amenaza de muerte (un detalle que alivia cualquier conversación mundana).

La colección de anécdotas podría competir con cualquier novela de aventuras, pero Kim Manresa las cuenta sin esa molesta grandilocuencia del reportero heroico. A él no le interesa el retrato oficial, sino el estado del arte de las cosas:

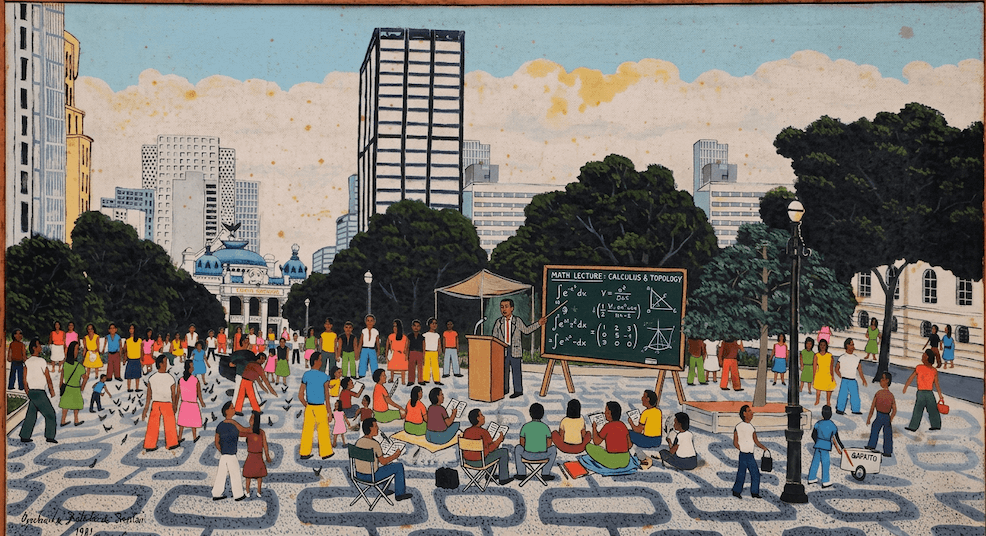

- ¿Cómo es la escuela abandonada donde estudió Soyinka?

- ¿Qué aspecto tiene el departamento de 50 metros cuadrados donde Svetlana Alexiévich recibió a los supervivientes de Chernóbil?

- ¿Por qué Toni Morrison lo despachó obligándolo a regresar días después, pues "no estaba lista" para la foto? (Una diva, al fin y al cabo, pero con una causa moral).

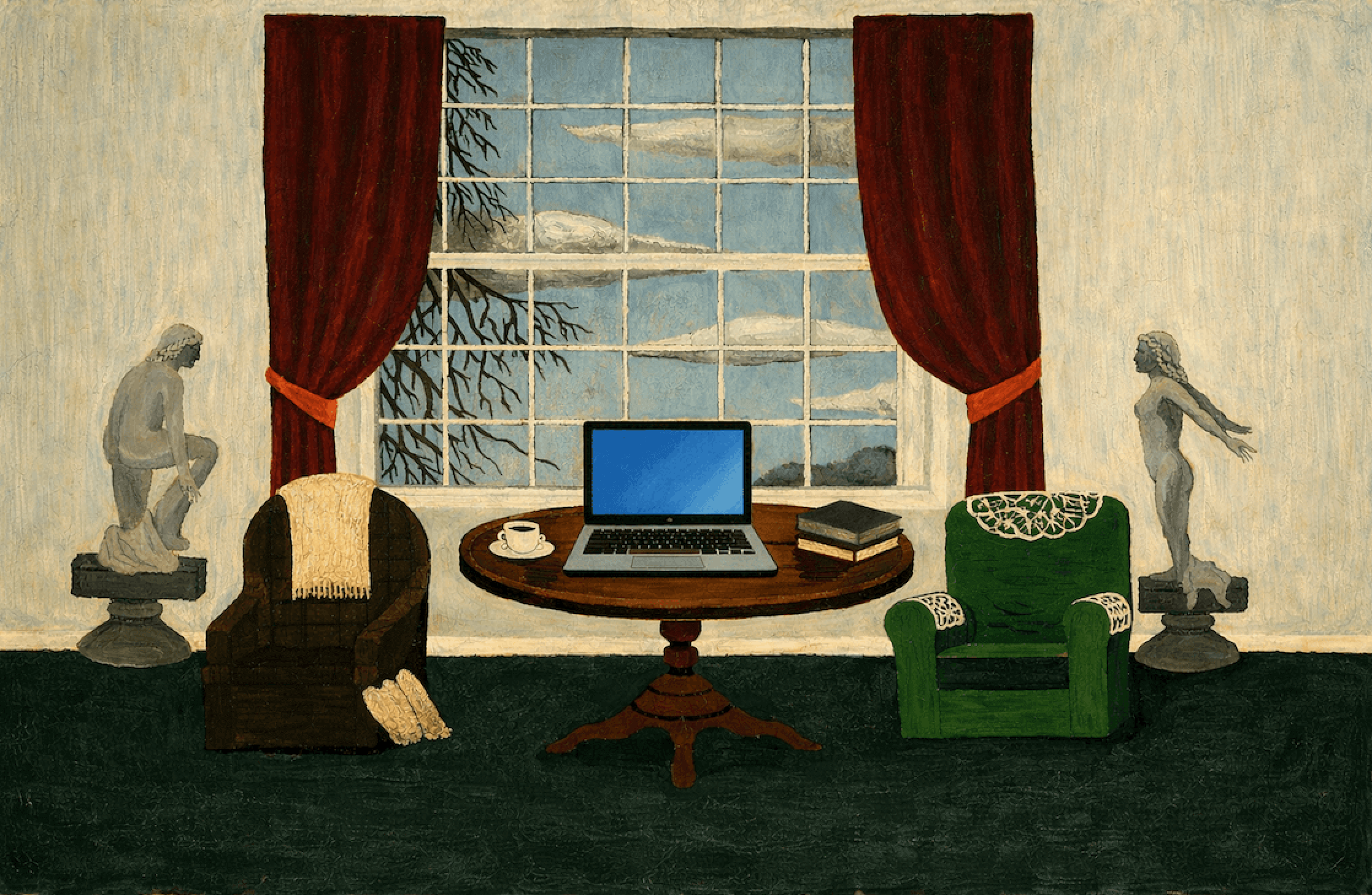

En todas estas escenas, el hilo es el mismo: los Nobel no posan como celebridades de revista. Viven como cualquier mortal, pero con un atributo peligrosamente afilado: una causa moral que no se archiva, y mucho menos se negocia, con la entrega del premio.

Para Kim Manresa, la técnica siempre fue una superstición. Compra cámaras de segunda mano y, si le apura, las cambia por resorteras africanas: "La cámara no importa tanto. Lo que importa es lo que quieres contar". Por eso desconfía, y con razón, de ese fotógrafo que se disfraza de corresponsal exagerando su equipo para imponerse sobre la historia y buscar que le tomen fotos. "La tragedia no es escenografía", sentencia.

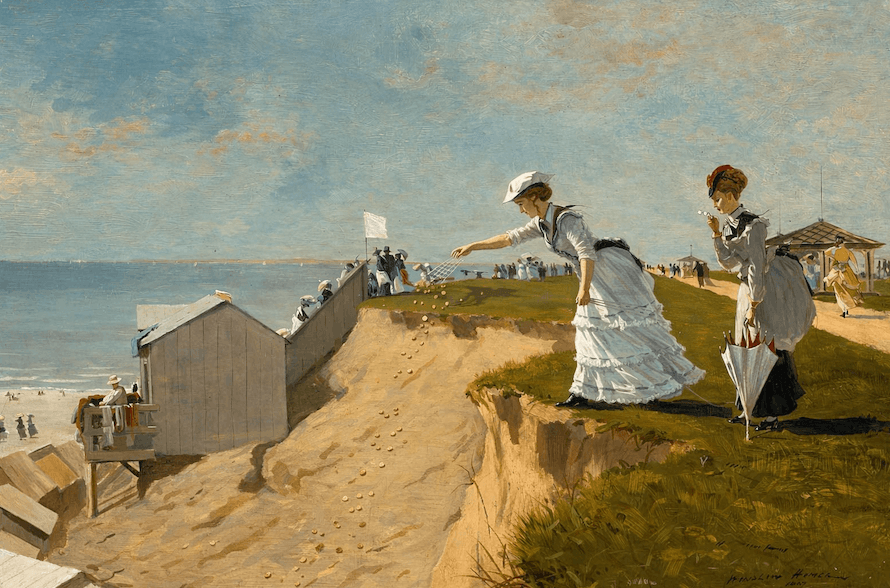

Su origen explica esa mirada desprovista de vanidad. Creció en un barrio periférico de Barcelona, en plena dictadura franquista. A los 13 años ya retrataba manifestaciones con una cámara de juguete. Una televisora sueca le compró las imágenes y, a los 14, ya vivía de esto. Desde entonces se mueve entre conflictos, rituales y lenguas en extinción. Los Nobel fueron un paréntesis: el único proyecto donde la vida no estaba en peligro, aunque sí estaba cargada de una vulnerabilidad literaria y profunda.

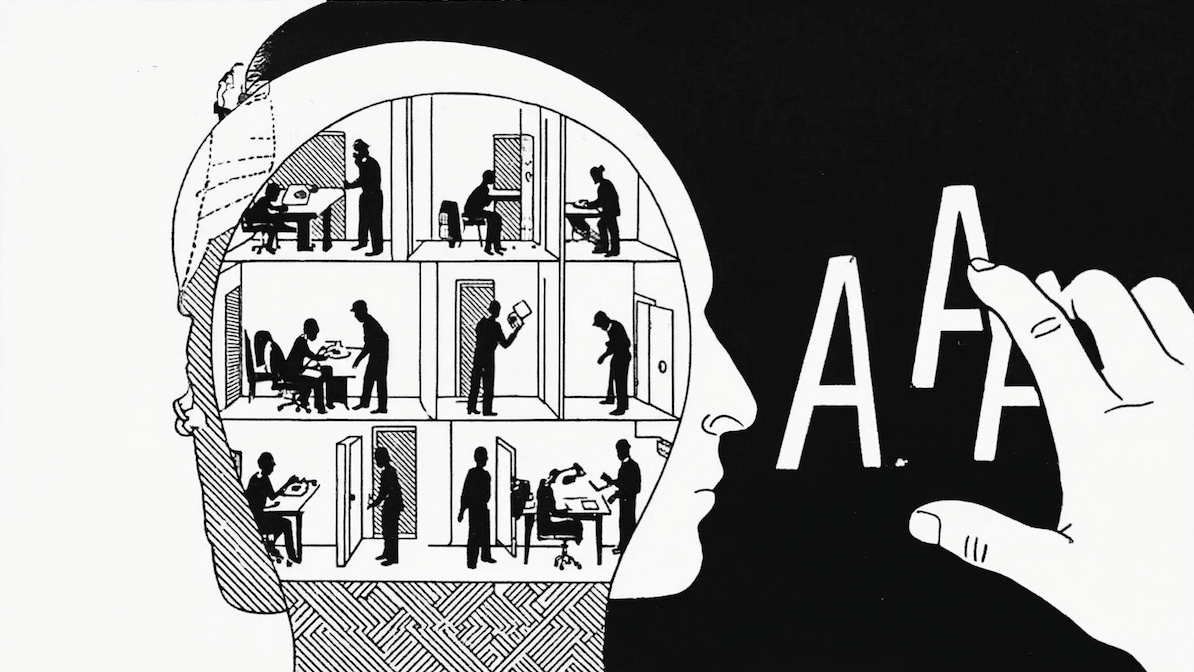

Hoy, saturados hasta la náusea con imágenes, Kim Manresa obliga a soltar la obsesión por "la foto perfecta". La perfección, dice con esa sonrisa de quien sabe más, es absolutamente irrelevante. Lo que importa es la historia: algo que no se pixelea, no se edita y, para nuestra tranquilidad, no se puede mejorar con IA.

Quizá ahí esté la verdadera utilidad para quienes no somos fotoperiodistas, pero sí vivimos esclavizados por las pantallas y los filtros: una fotografía vale cuando obliga a estar. A escuchar. A caminar, aunque sea en el pie de foto, junto a alguien que no somos nosotros.

El otro Nobel no dice cómo se retrata una eminencia; revela cómo se acompaña a un ser humano. Y eso, en tiempos de scroll infinito, funciona casi como una inversión de largo plazo: se aprecia con los años, cuando las imágenes fugaces, como la bolsa, ya caducaron.

Posdata. Si te interesó el proyecto de Kim Manresa, te recomiendo el de Luis Poirot, fotógrafo chileno que también se dio el lujo de hacer retratos de grandes escritores sin enaltecerlos, sino acompañándolos, contando una historia, navegando por su personalidad.