Si te dicen que era uno de los pintores favoritos de David Lynch bueno, rápidamente te imaginas pinturas cargadas de simbolismo medio onírico y surrealista, ¿no?

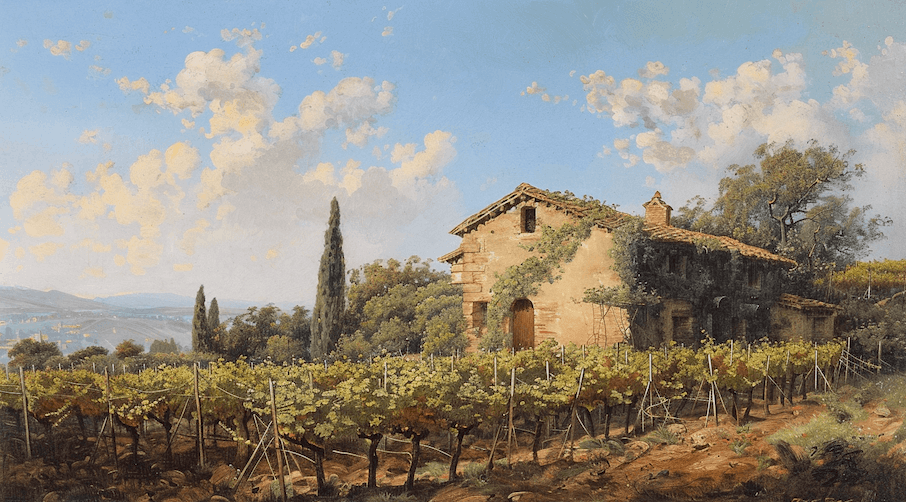

Y no estarías tan lejos de la realidad: Arnold Böcklin nació en Basilea, Suiza, el año 1827. Venía de una familia escafulense –que proviene del cantón de Schaffhausen– y rápidamente comenzó a trabajar como pintor de paisajes. Pero en algún momento de su adolescencia tardía viajó a Génova y Roma, y el contacto con el mediterráneo y la historia latina marcarían un primer volantazo en su pintura: se enamoró de las figuras mitológicas y alegóricas, que empezó a incluir en su obra.

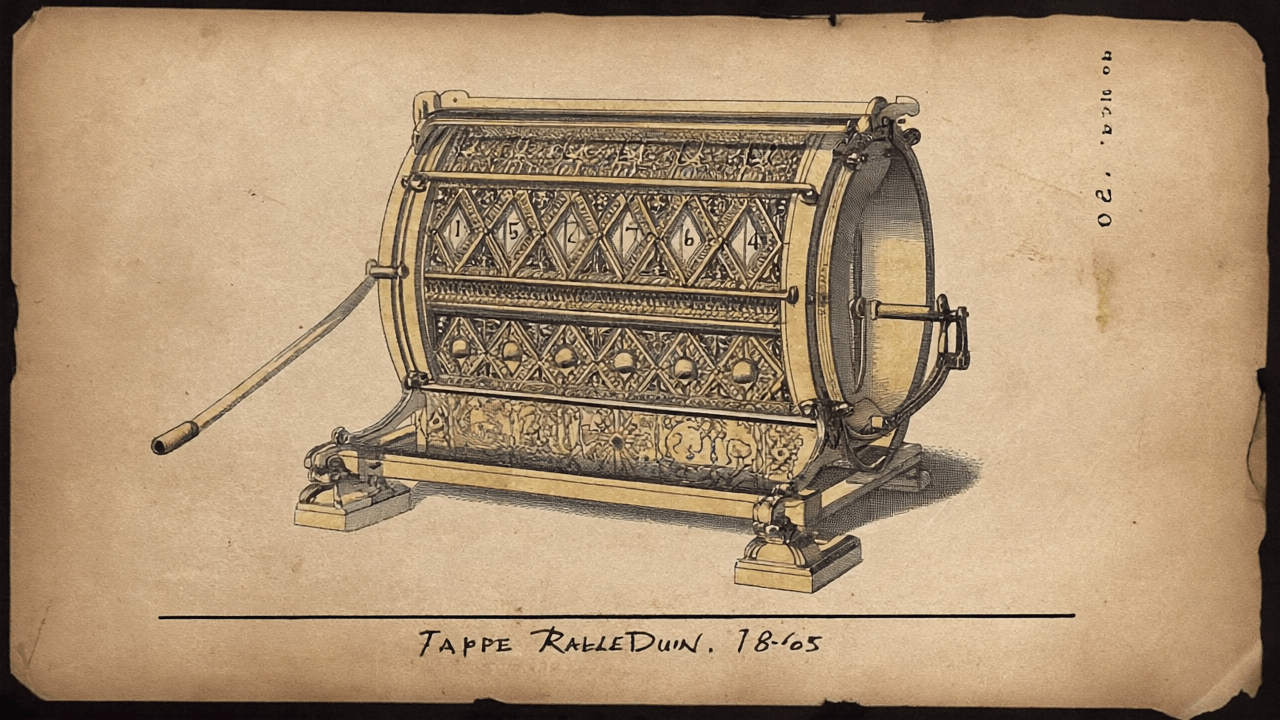

Luego recibiría clases de dibujo de Düsseldorf, donde conocería a Andreas Feuerbach: uno de los filósofos más importantes del siglo XIX, fundador del humanismo ateo, para el que la inmortalidad era simplemente una construcción humana, ideas que serían tremendamente influyentes en el materialismo histórico que llegaría luego con Marx y Engels.

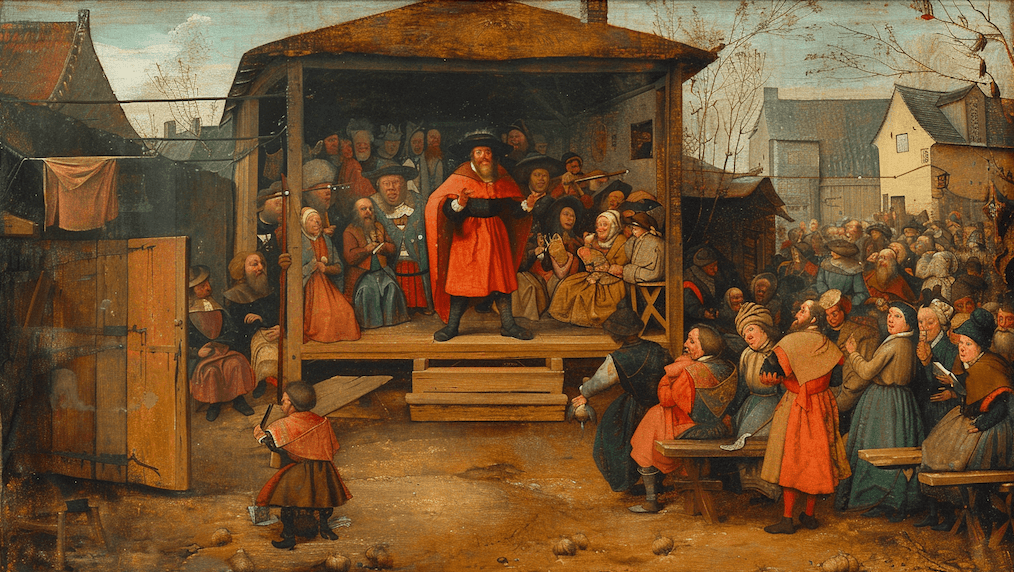

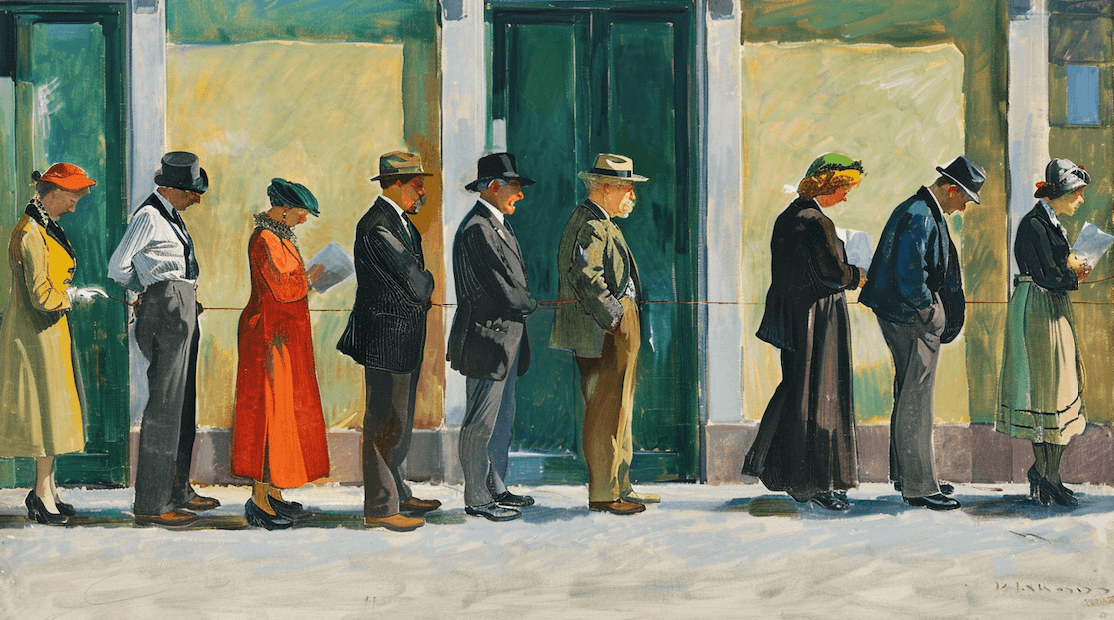

Pero dejémonos de filosofía y volvamos a la pintura. Böcklin se instala en París para vivir como un pintor. Allí presenciaría la Revolución de 1848 (que haría abdicar al Rey e instalaría la Segunda República Francesa) mientras se pasaba horas en el Louvre copiando pinturas de Rosa Bonheur y Brascassat.

Mientras tanto, seguía pintando, cada vez más influenciado por sus viajes a Roma y Florencia. Se casó en 1853 con Angela Rosa Lorenza Pascucci, con quien tuvo 14 hijos: cinco murieron en la infancia y otros tres también murieron antes que Arnold. Los siguientes años los pasaría entre Munich, Basilea, Roma y Florencia, donde se instalaría definitivamente en sus últimos años de vida. Específicamente en Fiesole, una montaña con vistas panorámicas a la ciudad de los Médici.

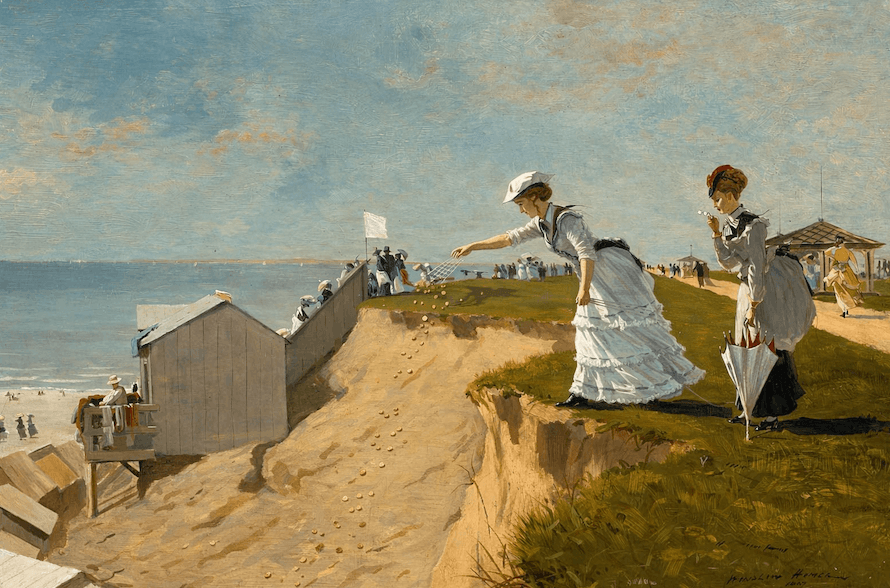

Durante alguna parte de su vida, Böcklin fue un pintor academicista, apegado a los cánones de la época, por eso algunas de sus pinturas pueden parecer un poco típicas o incluso aburrida, como sus primeros paisajes:

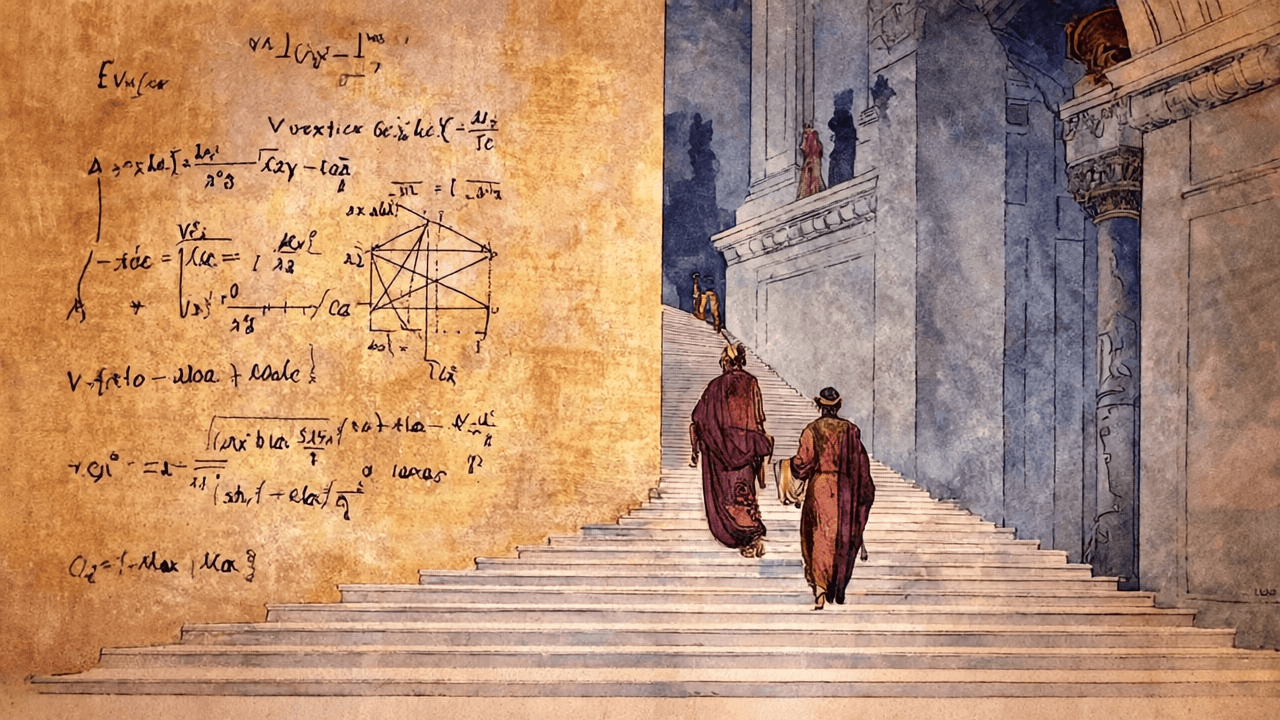

Pero de a poco la mitología se empieza a colar en sus pinturas, como estas escenas de la Odisea (ojalá Christopher Nolan esté familiarizado con Böcklin, no le vendría mal para su próxima película).

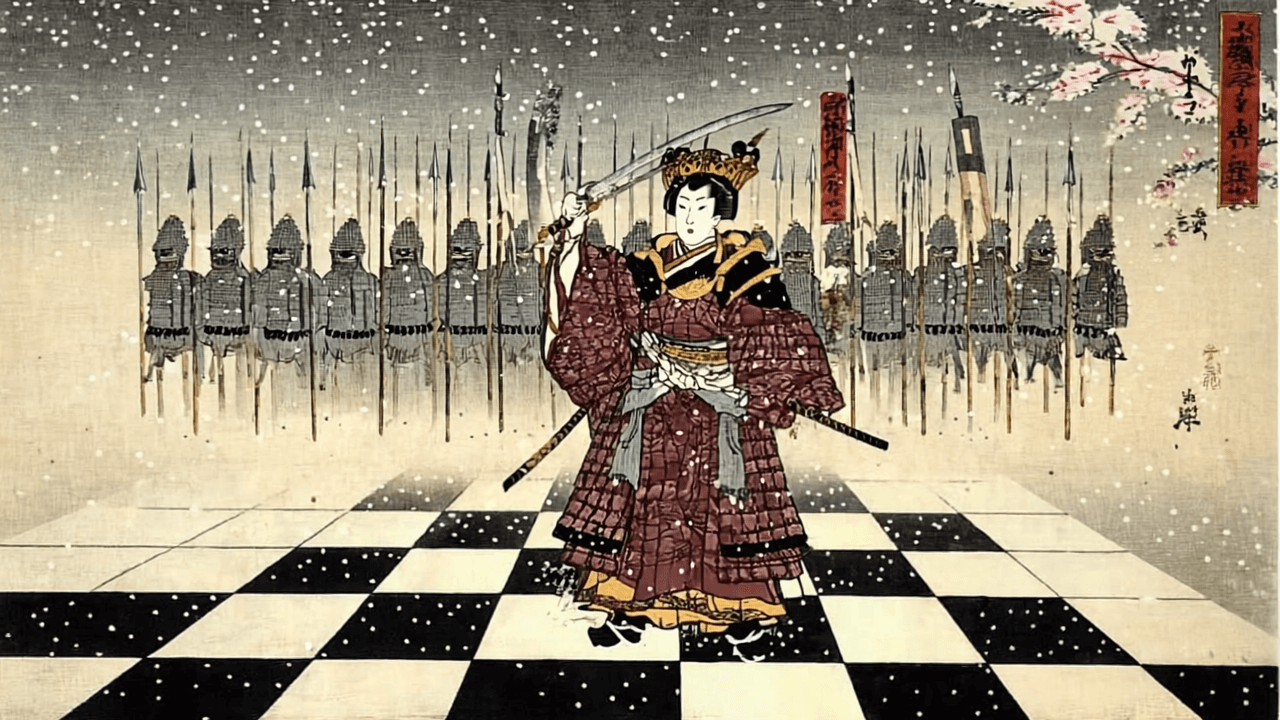

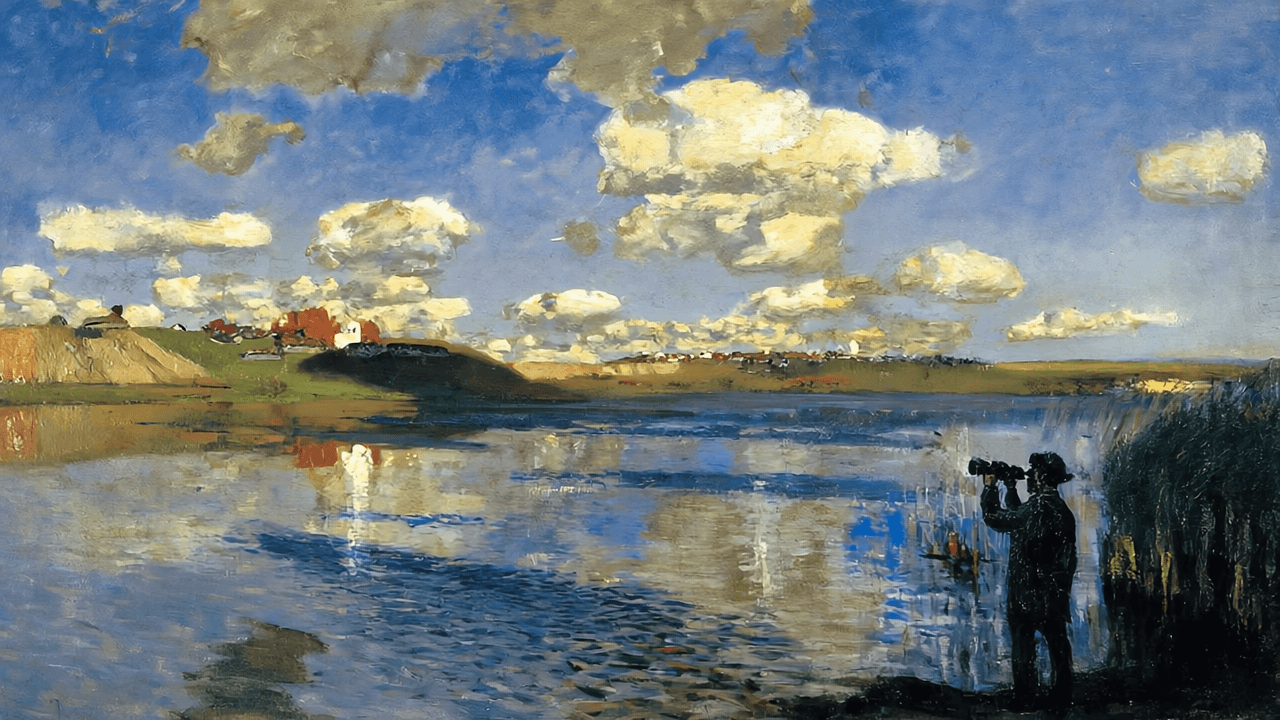

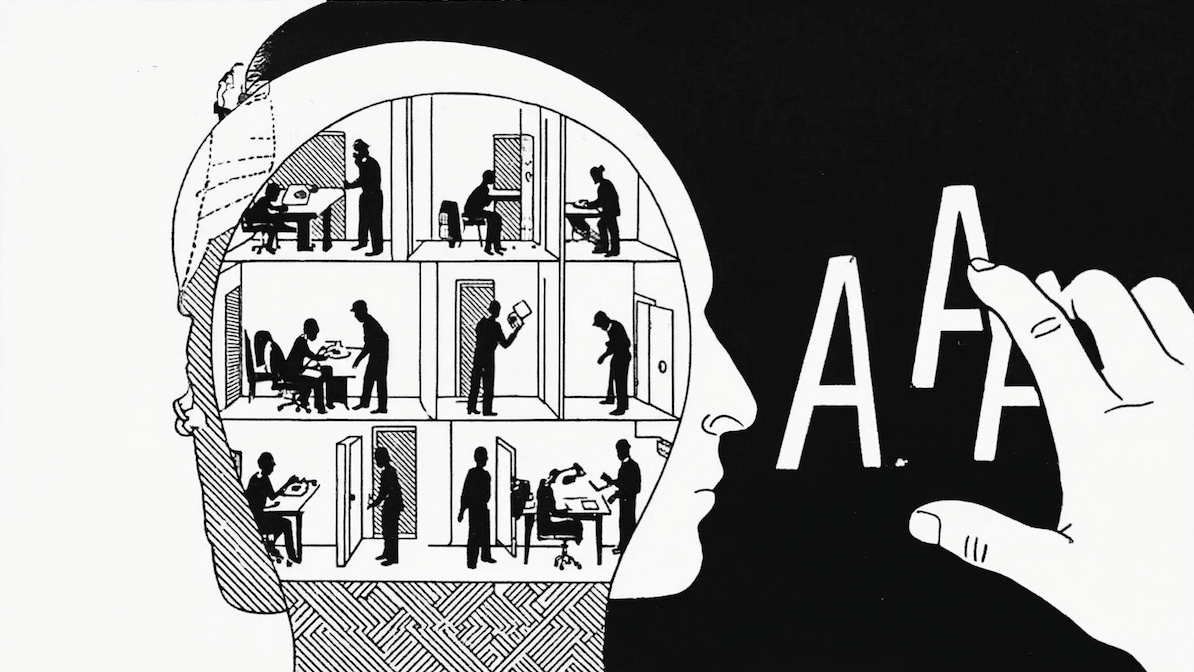

Y desde la Odisea al simbolismo, al parecer, había un solo paso, y sus pinturas adquieren ese tono medio onírico, sugerente pero sin ser explícito, como si las pinturas guardaran un secreto que no nos está permitido entender, pero sabemos que está ahí. Como una serie de David Lynch.

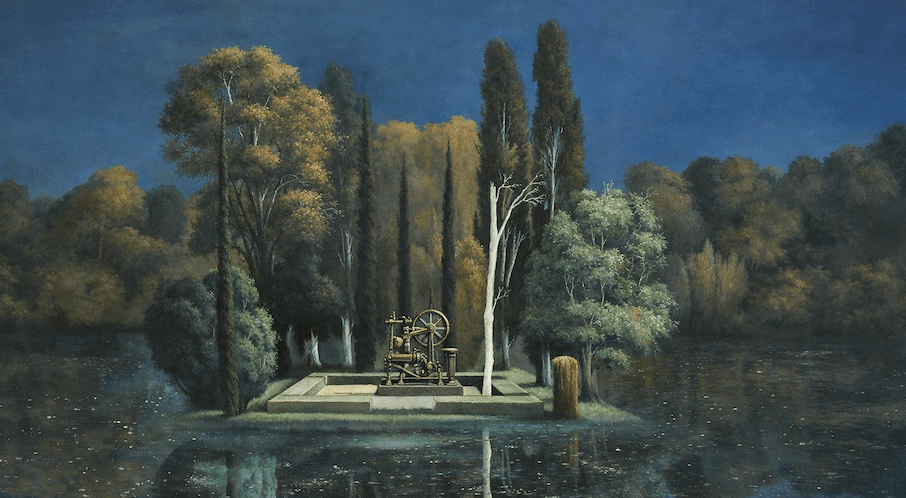

Este tipo de pinturas más simbólicas y oníricas serían las que le conseguirían el reconocimiento de sus pares, que lo consideraban uno de los más talentosos de su generación. Su influencia en pintores como de Chirico y Dalí es innegable. Y también en esta época vendría su fascinación con las tumbas y cementerios, como en esta increíble tumba en medio del lago.

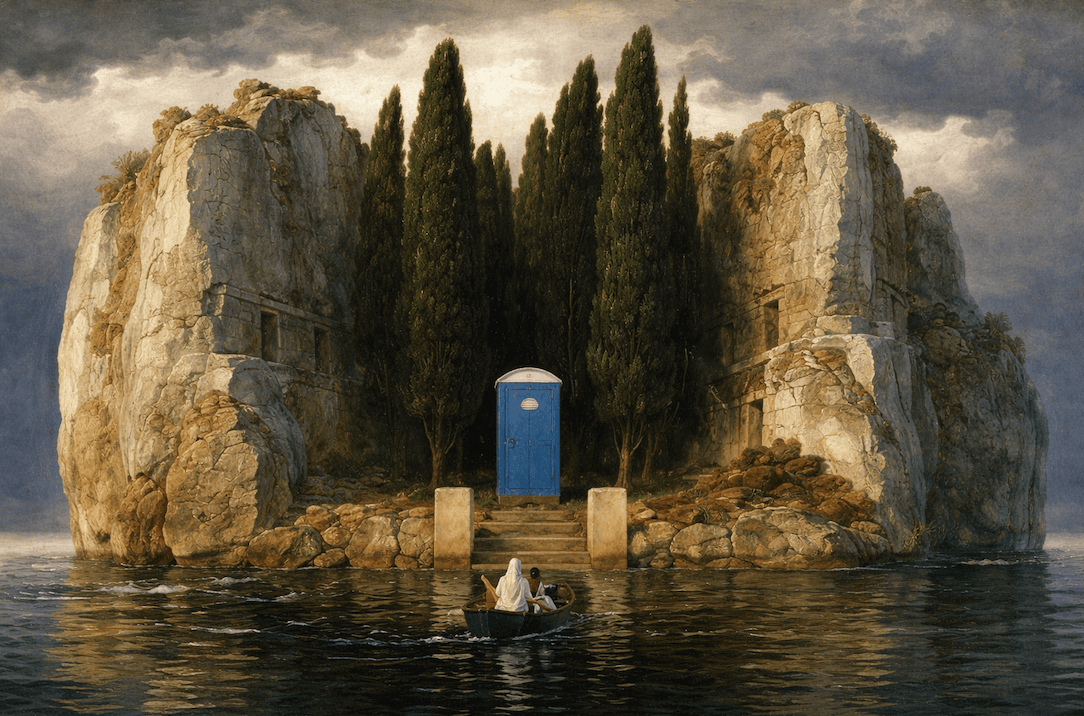

De una inspiración similar saldría su pintura(s) más famosa: La isla de los muertos, una obra que revisitaría varias veces, convirtiéndola en una serie muy influyente en su época. El tema es, obviamente, mitológico: Caronte, el barquero de los muertos, lleva a un alma recientemente fallecida vestida de blanco hacia su próximo destino. Böcklin, como buen Lyncheano, nunca explicó el simbolismo ni el tema de su pintura, ni siquiera él le puso ese nombre, de hecho (lo hizo el pasante de arte que vendió la pintura).

La pintura fue famosísima: Nabokov comenta en Desesperación que había reproducciones de este cuadro "en todos los hogares de Berlín". Hitler tuvo una de sus versiones; Freud, Nietszche y Lenin también tenían reproducciones. Las diferentes versiones no difieren mucho, todas dan una misma sensación:

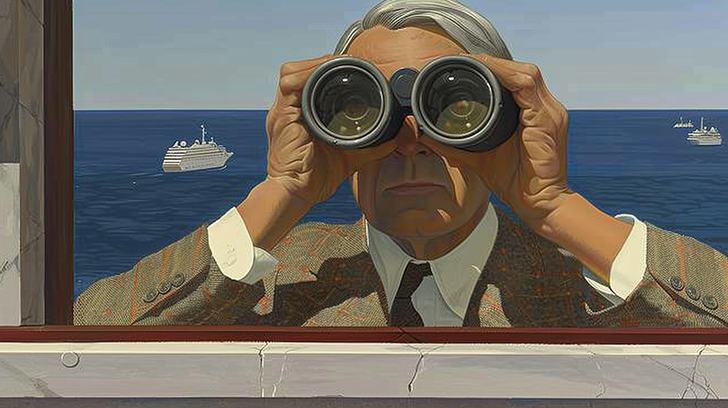

Hay dos lugares que compiten por ser la inspiración de este famosísimo cuadro: un cementerio-isla en Grecia o uno en Montenegro.

Por suerte, Böcklin no fue todo islas-cementerios y terminó pintando algo un poco más alegre: La isla de la vida.