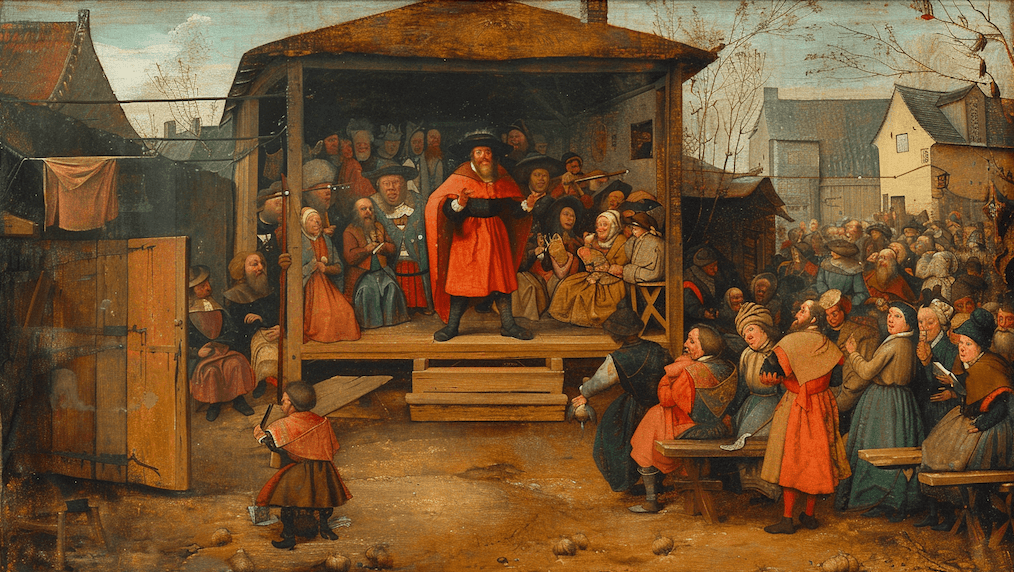

A veces, lanzarse a abrir un restaurante es un poco como ser Don Quijote cargando contra molinos de viento. En mi caso, me tomó ocho años de aventuras y desventuras convencer a alguien de que mi sueño no era una locura total, sino una misión posible.

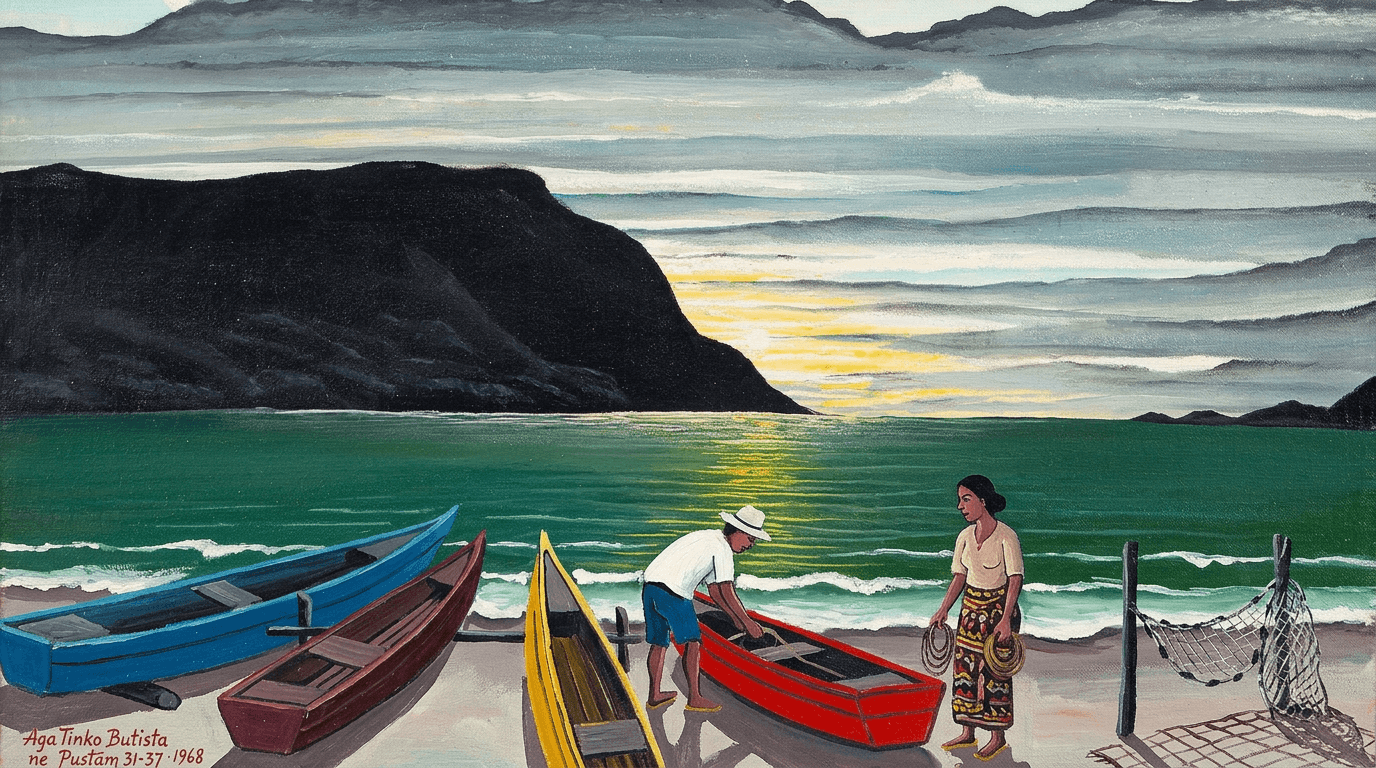

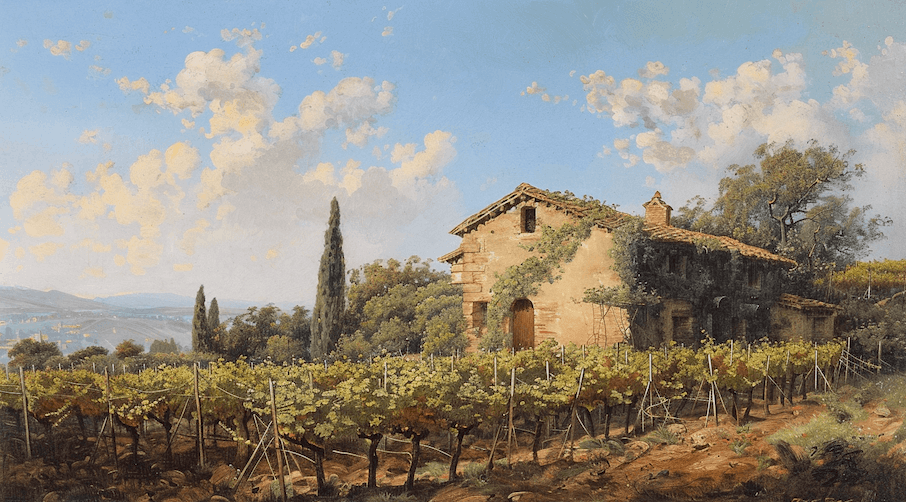

Arrancar Araya en Singapur fue como subirse a una montaña rusa inesperada: una de esas en las que no sabes cuántas vueltas vienen hasta que ya estás en pleno viaje. Después de años entre China y Japón, soñando con un concepto de cocina chilena con acento japonés, encontrar inversionistas fue como contar un chiste interno que pocos entendían. Pero finalmente lo logramos. Con el perro y las maletas llenas de sueños, aterrizamos en Singapur.

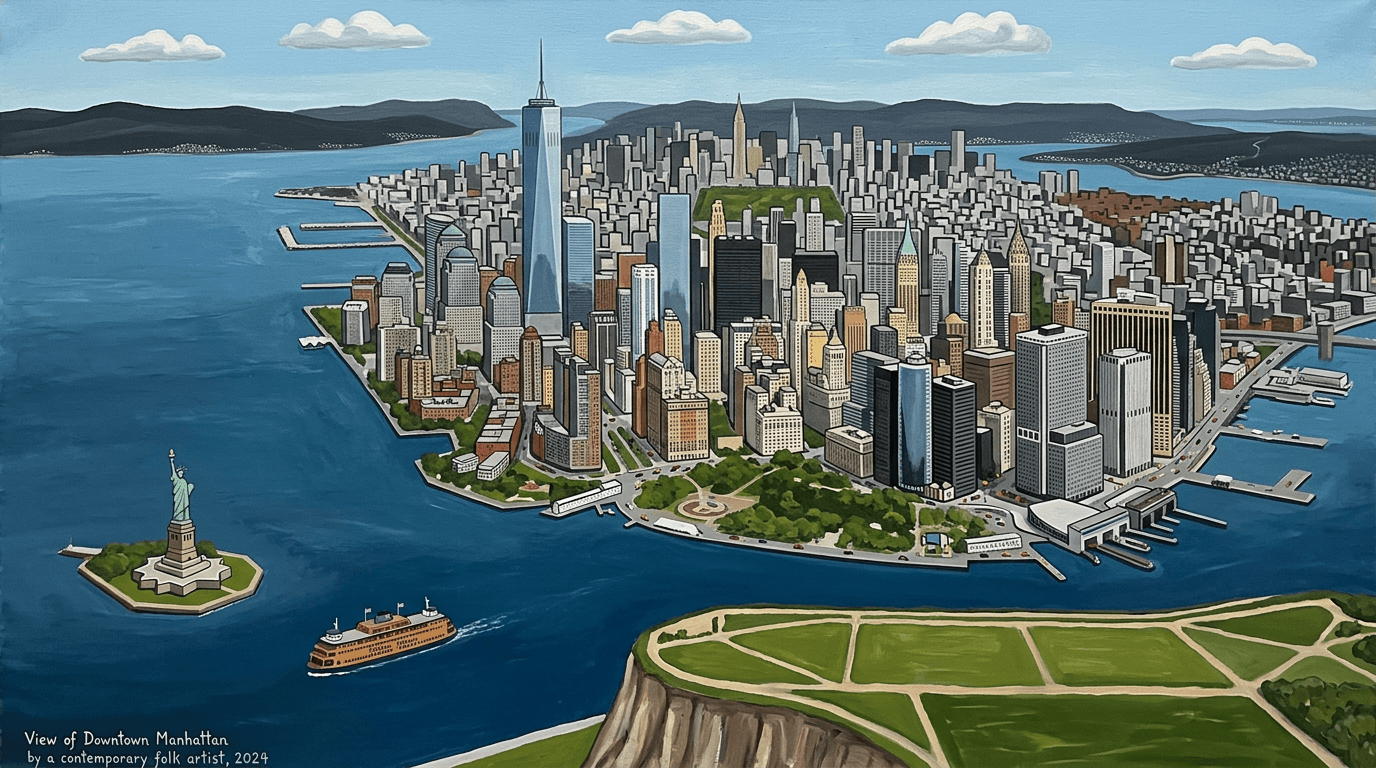

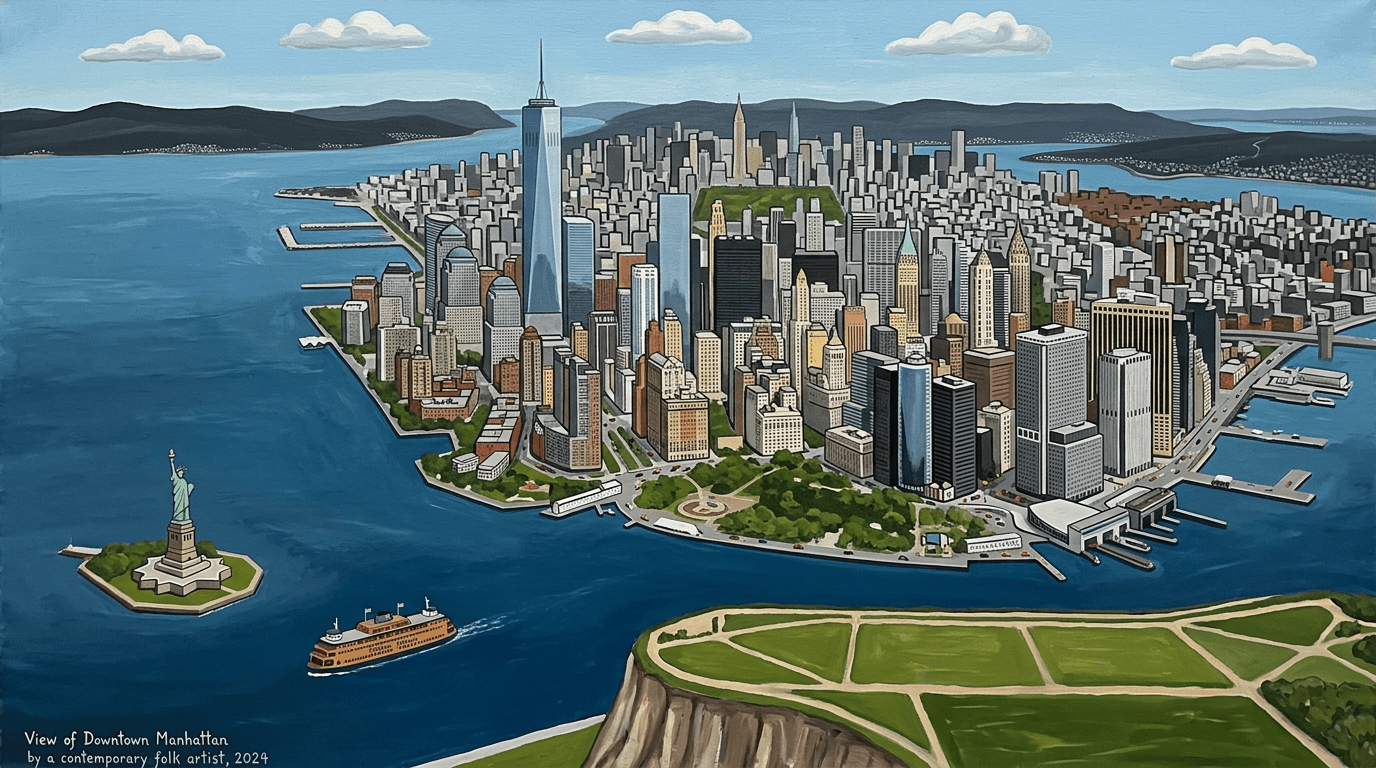

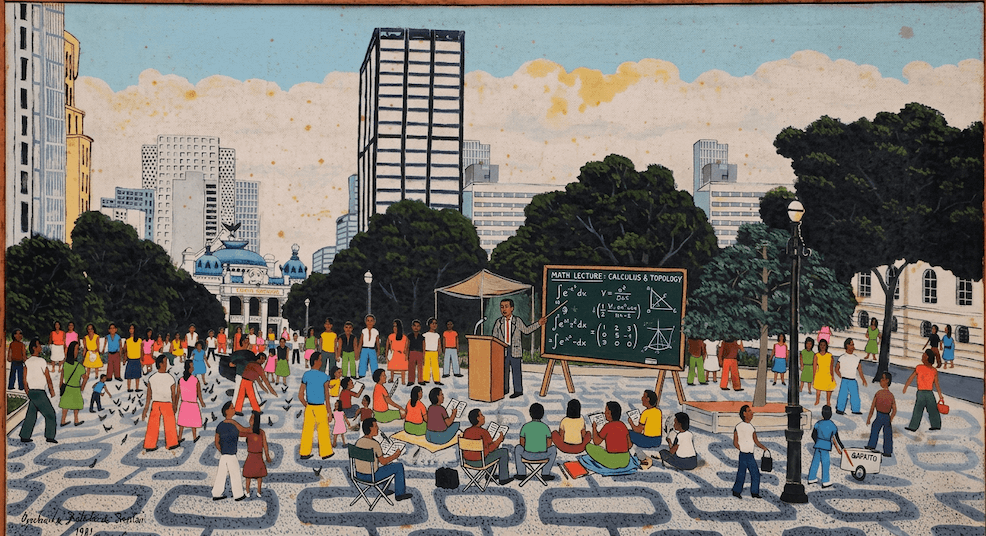

Abrir un restaurante siempre es un acto de fe mezclado con un poco de locura. Al principio, nuestros comensales nos miraban con esa mezcla de curiosidad y escepticismo, como si hubiéramos traído un platillo volador lleno de sabores desconocidos: cochayuyo convertido en pebre, pescado crudo abrazado por la palta y los cítricos, pan chileno servido con mantequilla de merkén, y postres que hablaban más de memoria que de azúcar. Era una cocina que no pedía permiso, que no buscaba traducirse, sino sentirse.

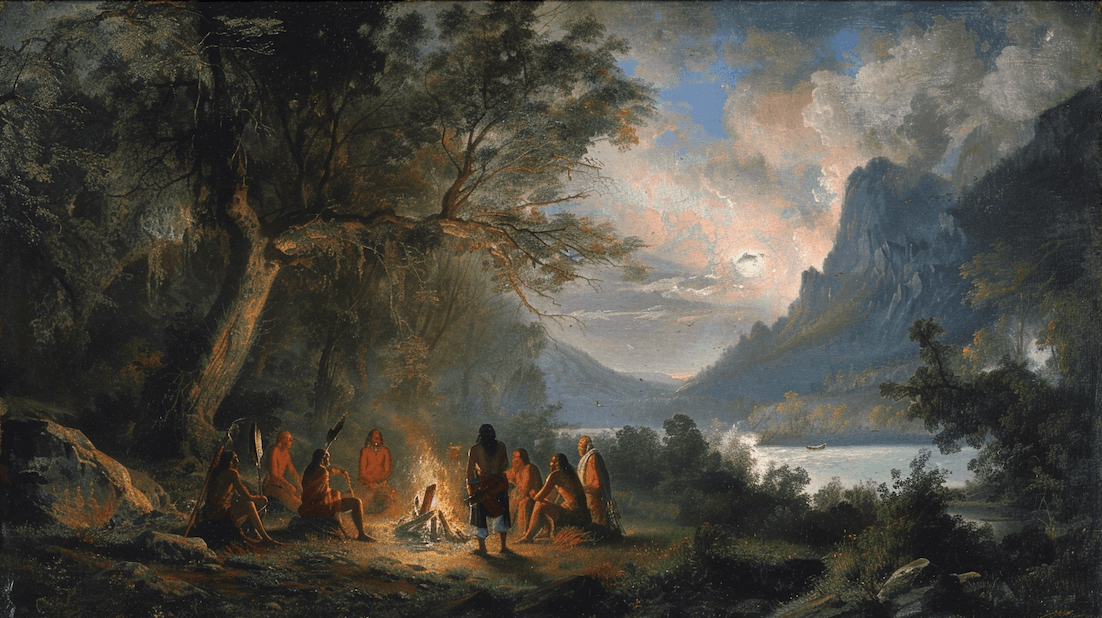

Y mientras tanto, teníamos el cronómetro de Michelin contando los meses: ocho meses para demostrar que sabíamos lo que hacíamos ante esos inspectores que llegan, comen y desaparecen como ninjas gourmet.*

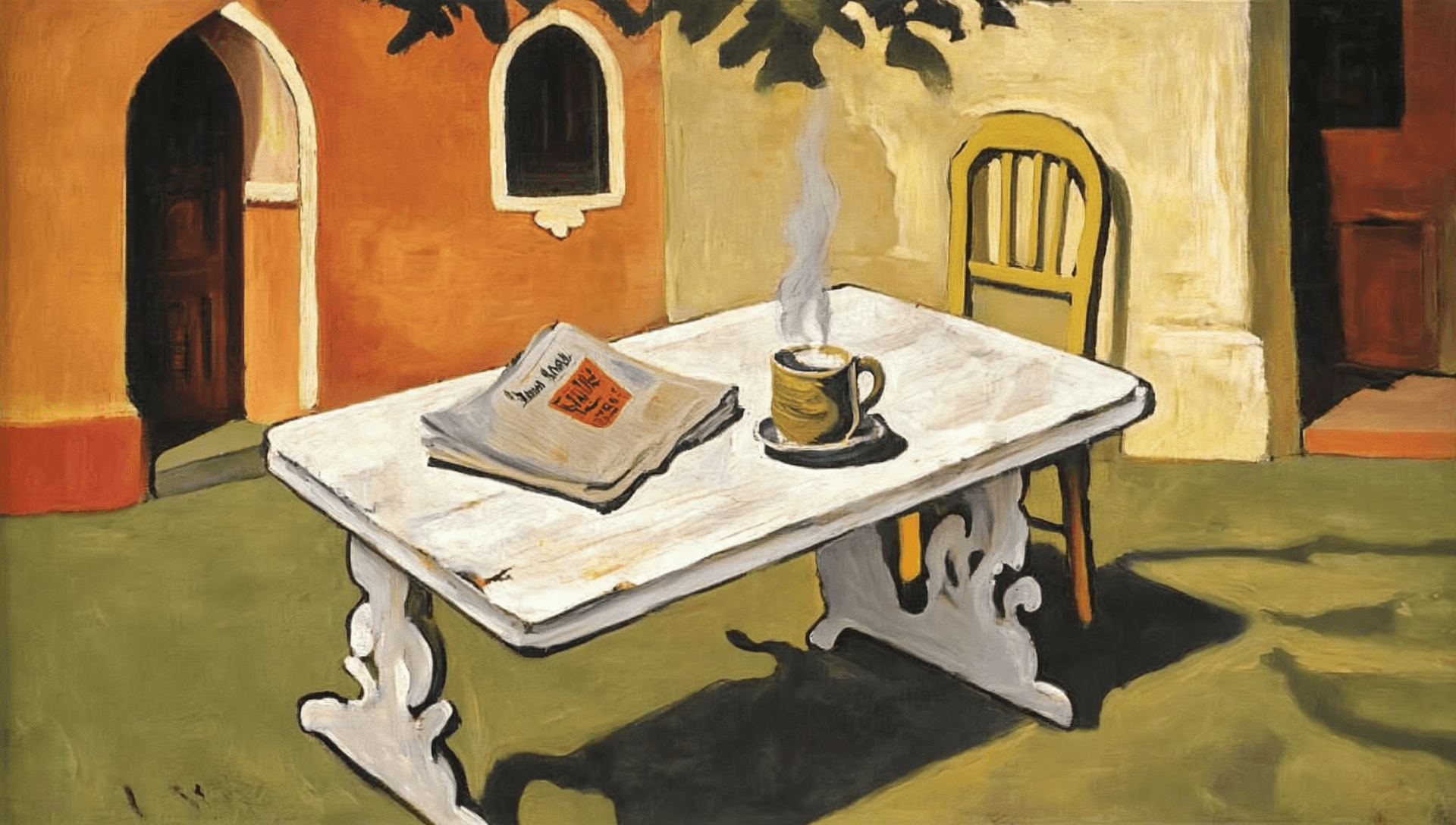

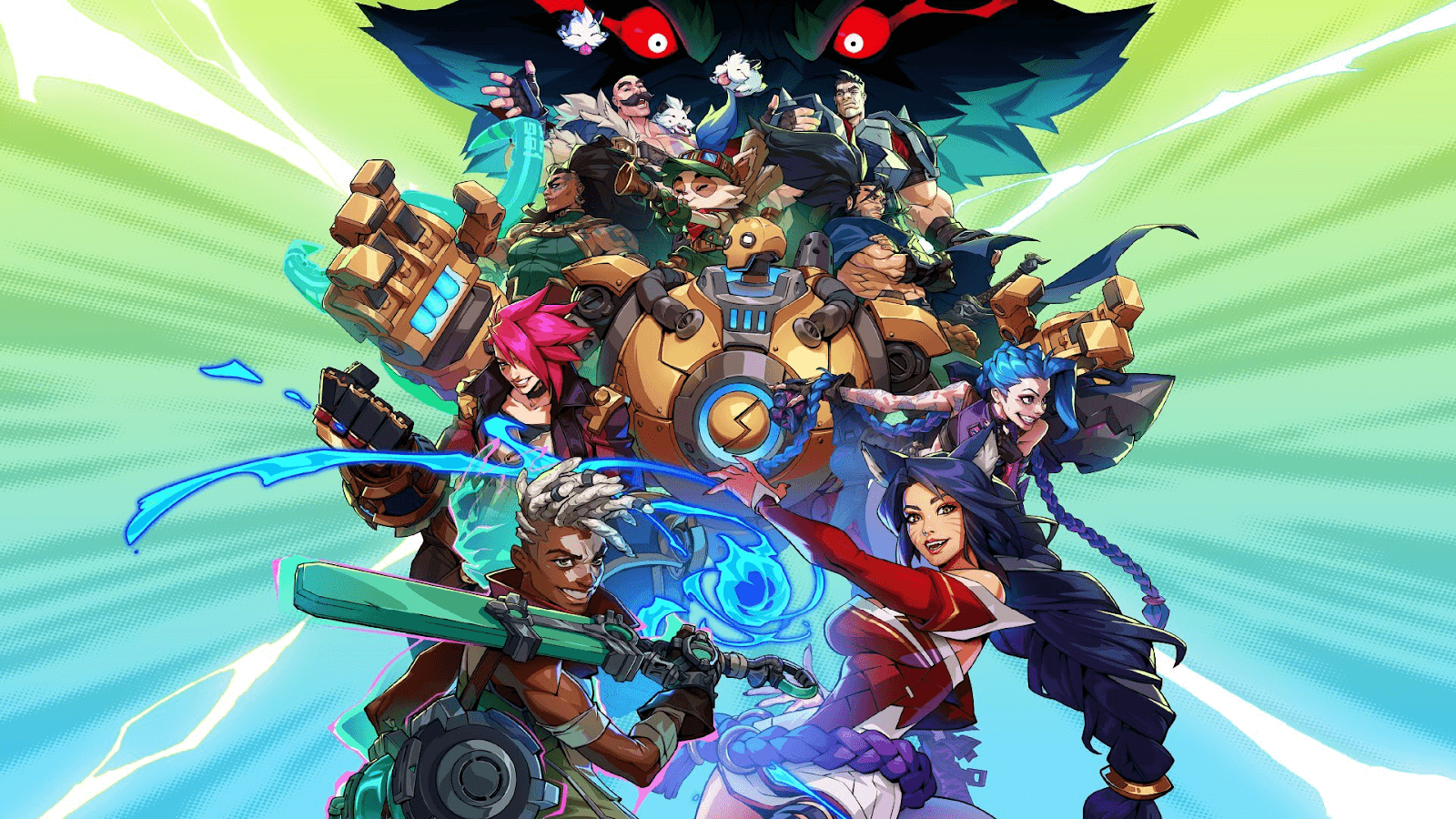

El gran día llegó en el momento más surrealista posible: el 25 de junio, cumpleaños de Fernanda y día de nuestro compromiso. Ahí estábamos, refrescando la página web de Michelin como si fuera el final de una serie de suspenso, hasta que un cliente nos felicitó antes de que nosotros mismos lo viéramos. Y así, entre risas y champaña a las diez de la mañana, supimos que habíamos ganado la estrella Michelin.

Además de la estrella, nos llevamos el premio a la mejor lista de vinos de Singapur, y la celebración se convirtió en una fiesta inesperada que duró hasta la madrugada, con amigos, chefs y brindis sin fin. Fue un recordatorio de que en este oficio, un día puedes estar vacío y al siguiente estar brindando por un logro increíble con la copa en alto.

Y así, como aquel hidalgo que nunca dejó de perseguir sus sueños imposibles, nosotros seguiremos buscando nuevas aventuras gastronómicas, sabiendo que cada servicio es una nueva aventura y cada plato tiene su propia historia digna de ser contada.

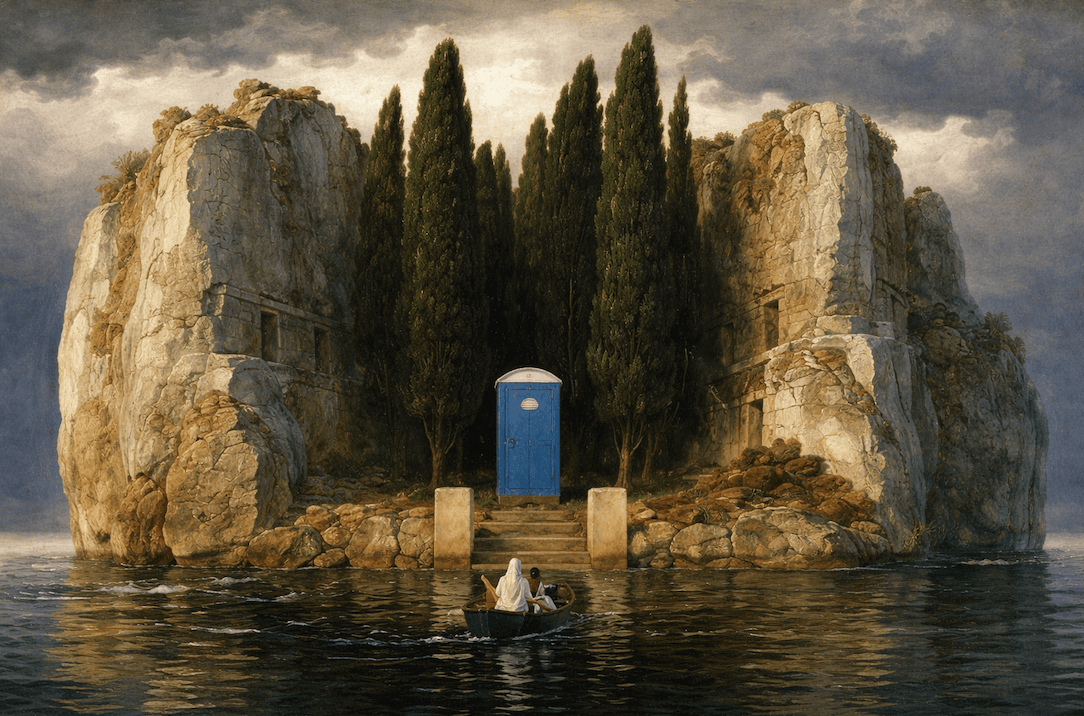

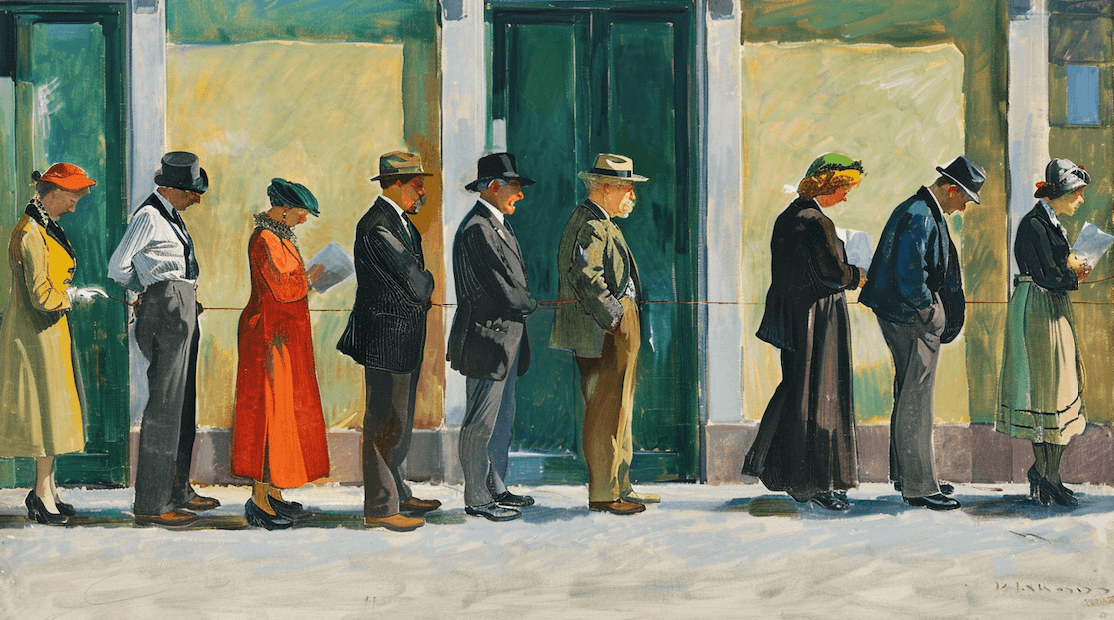

*Nota del editor: La metáfora de los molinos de viento es acertada porque no se puede postular para tener una estrella Michelin: el proceso ha estado siempre rodeado de misterios y secreto y no existe una “receta” clara sobre qué se premia. Las estrellas se consiguen gracias a evaluadores anónimos que deciden visitar tu restaurante, pero nadie sabe cuándo o por qué deciden ir a evaluarlo. El único dato claro es que evalúan unos 40.000 restaurantes en más de 30 países.

Aunque sí existen teorías: una antigua que se ha ido descartando con el tiempo es que si ponías manteles blancos y elegantes, y música de piano agradable, tenías más opciones. Hasta que el restaurant Géosmine contradijo eso con meseros que usan Doc Martens con música rap de fondo. Quizás una narrativa limpia –en el sentido de bien cerrada– es lo importante más allá del estilo.

Otra pista salió en la película Brunt, del 2015, que según la BBC retrata muy bien la situación: al parecer los inspectores dejan tenedores en el suelo para ver cuánto se demora el mesero en recogerlo. Pero al final depende mucho del inspector.

A pesar de todo este misterio, Araya logró ser el primer restaurant de comida chilena en conseguir una Estrella Michelin.