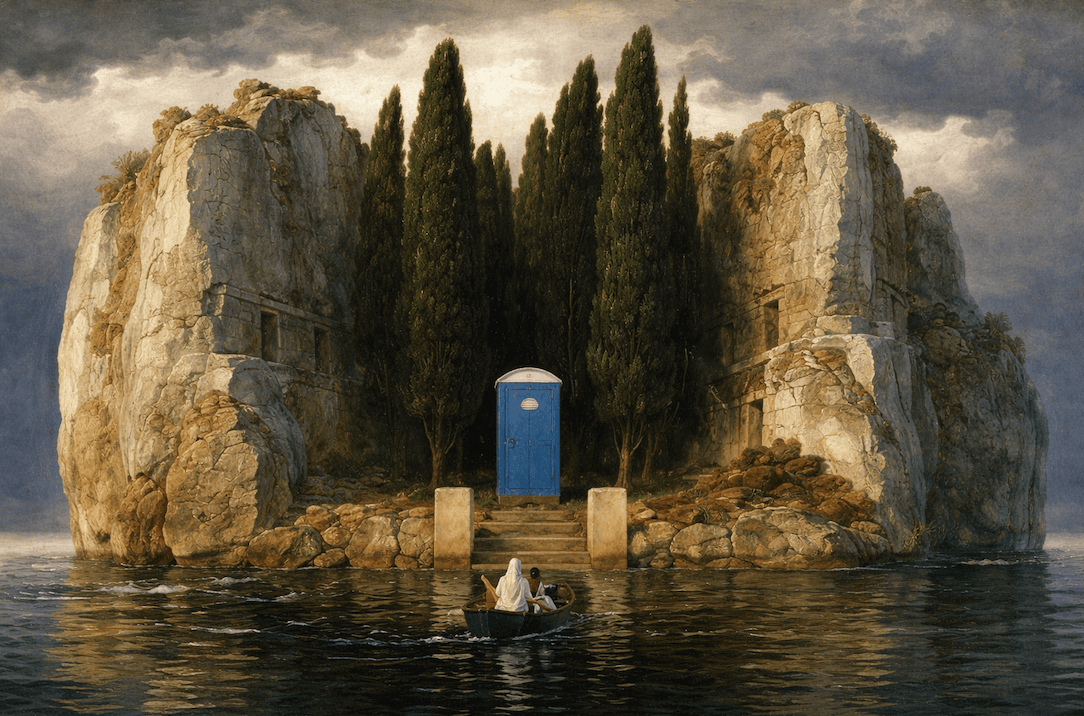

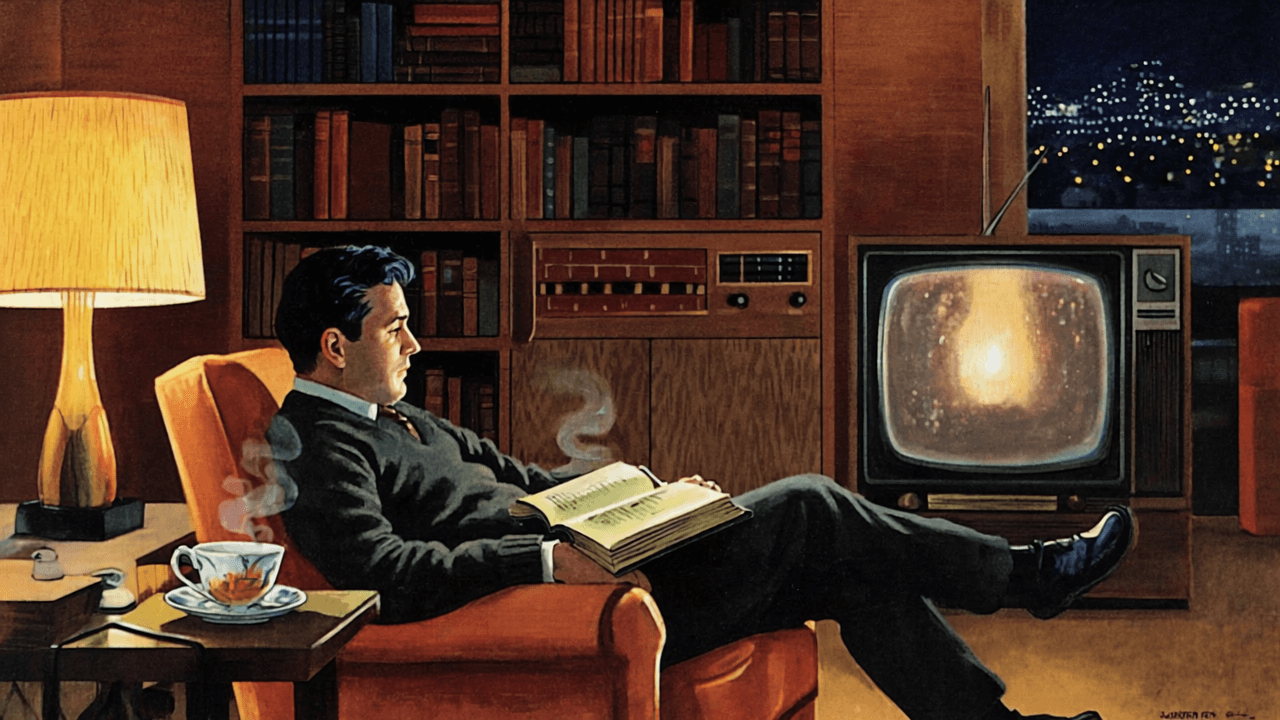

Cuando era adolescente iba a veces a la hora de almuerzo al cine. No importaba el horario porque las películas se proyectaban en “cine continuado”, es decir en funciones incesantes que empezaban justo cuando terminaba la otra. Muchas veces, así, veía el final de la película antes de ver el comienzo. Esto era fatal si la película era de género policial o de suspenso, o si la película descansaba, como el Juego de las lágrimas, sobre un secreto que el espectador no debía saber. Pero debo confesar que incluso en estas películas me quedaba viendo el comienzo, quizás justamente porque lo disfrutaba de otra forma al no ver en él la pura carcasa de la intriga, la pura obligación de contar el cuento.

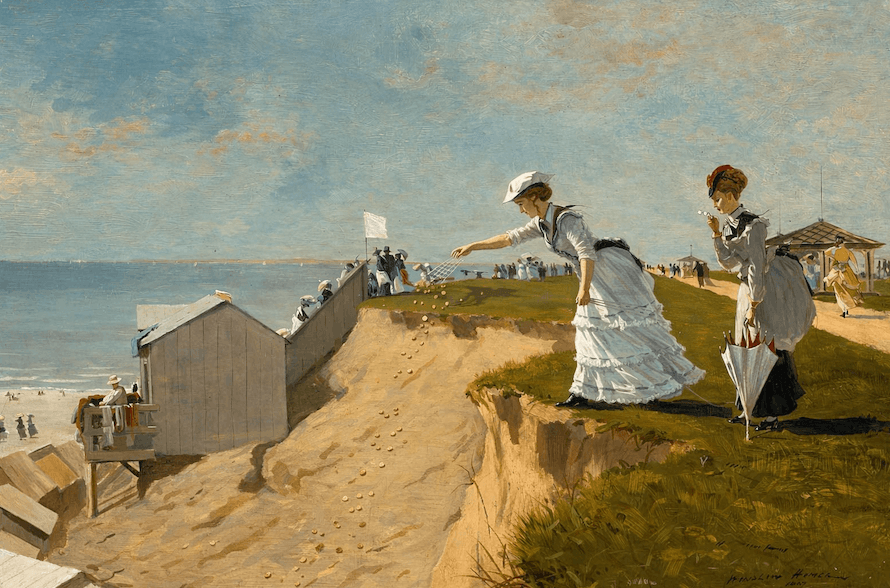

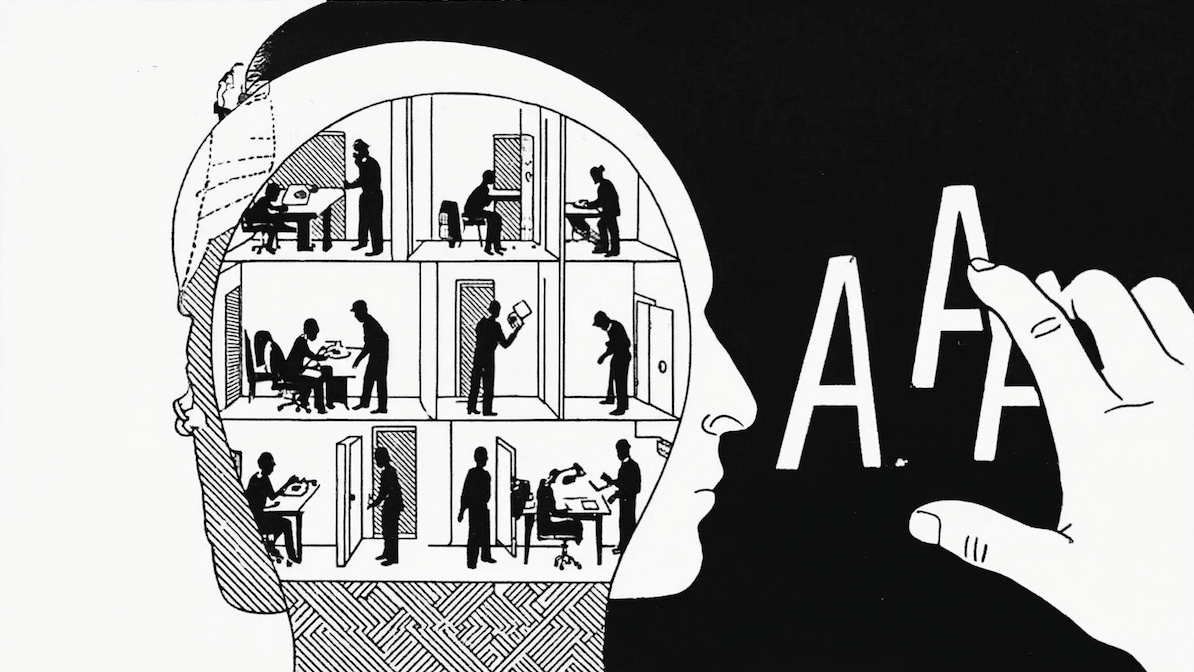

Esos comienzos de lo que ya sabía el final tenían entonces otro sabor. Como si saber que tal personaje debía morir o enamorarse o perderse me ayudara a quererlo mejor, a vivir su encuentro como una amistad, desde esa superioridad extraña de conocer su destino. Me era difícil entonces compartir los suspiros, los gritos y a veces las risotadas del público que veía la película por primera vez de comienzo a fin. Aunque algunas veces la envidiaba porque la película la habían hecho para ellos y no para mí, porque lo que sabía no me permitía disfrutar la esencia misma del acto de narrar, que es la administración de los datos, que es el ocultamiento progresivo de algunos hechos que el espectador debe rellenar según un esquema que les obliga a completar el mismo dibujo.

Esta sensación de cine continuado explica en gran parte la incapacidad de quienes nos criamos a finales del siglo XX para disfrutar en orden de las emociones del siglo XXI. De alguna manera los que crecimos en los años noventa cometemos entre muchos pecados, el más imperdonable de todos: ya vimos el final de la película que está empezando. No podemos emocionarnos con la trama, aunque sí con los personajes, los detalles en el segundo plano de la película. Podemos sentirnos cómplices de los que van a morir y adivinar en los malos, su bondad oculta, y en los buenos el giro final en que se descubrirá que son los malos de la historia, pero no podemos sorprendernos de casi nada.

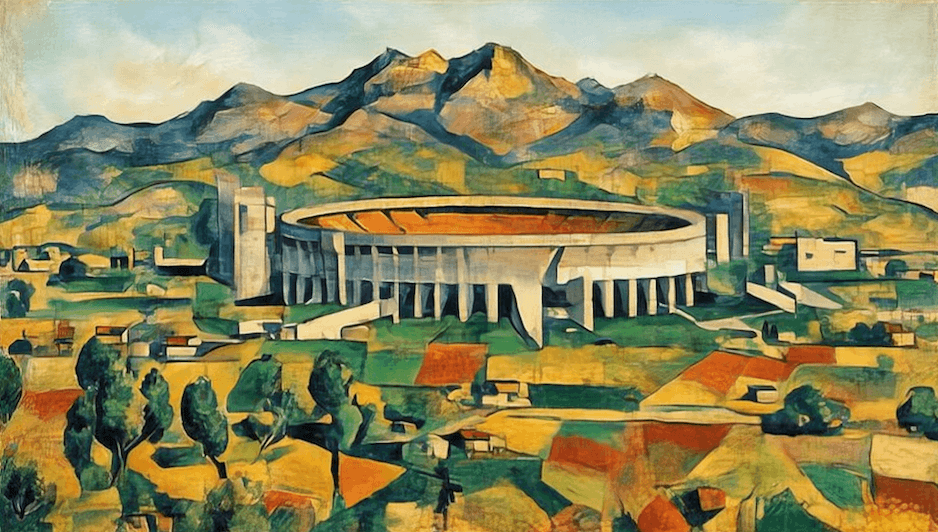

El feminismo, la ecología, el fundamentalismo, el neoliberalismo, el socialismo, la película cuenta más o menos la misma historia que la que vimos terminar en la función anterior. Es otra película, claro, con otros actores y otras escenografías y otros directores, pero el argumento se parece tanto al de la película que vimos terminar, que es difícil engancharse con el suspenso de la trama. O es imposible no reconocer en este comienzo los ingredientes que darán paso a ese inesperado final que nadie espera y es, si se piensa bien, completamente esperable.

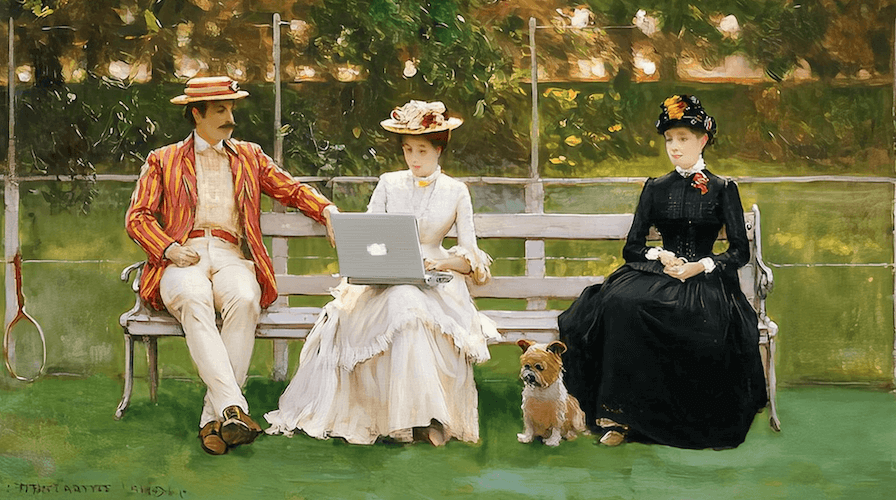

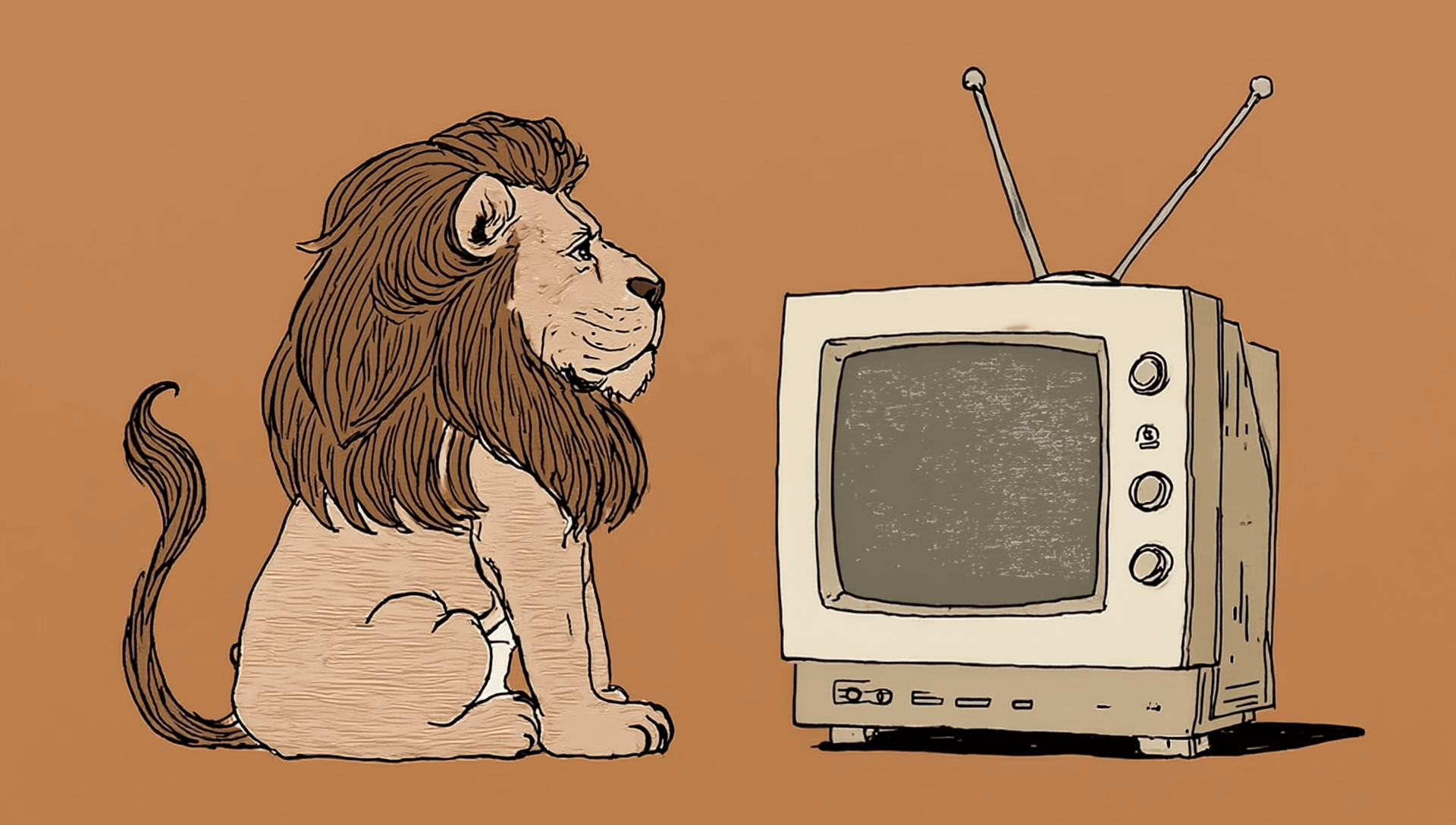

Así me sonrojo al volver a ver Seinfeld, un grupo de hombres y una mujer (que se comporta como ellos), dedicados a la pura consecución de sus placeres, sin el menor escrúpulo, culpa, duda o incerteza. Personajes feos y sin ningún talento fuera de ser ellos mismos y vivir en Nueva York. Personajes, los hombres de esta serie eminentemente masculina, que se acuestan con las mujeres más lindas posibles a las que dejan porque tienen las manos muy grandes o no les gusta su nombre. Serie que era en su época provocativa pero que ahora sería inadmisible o seria en el rubro perfectamente esperable de la provocación.

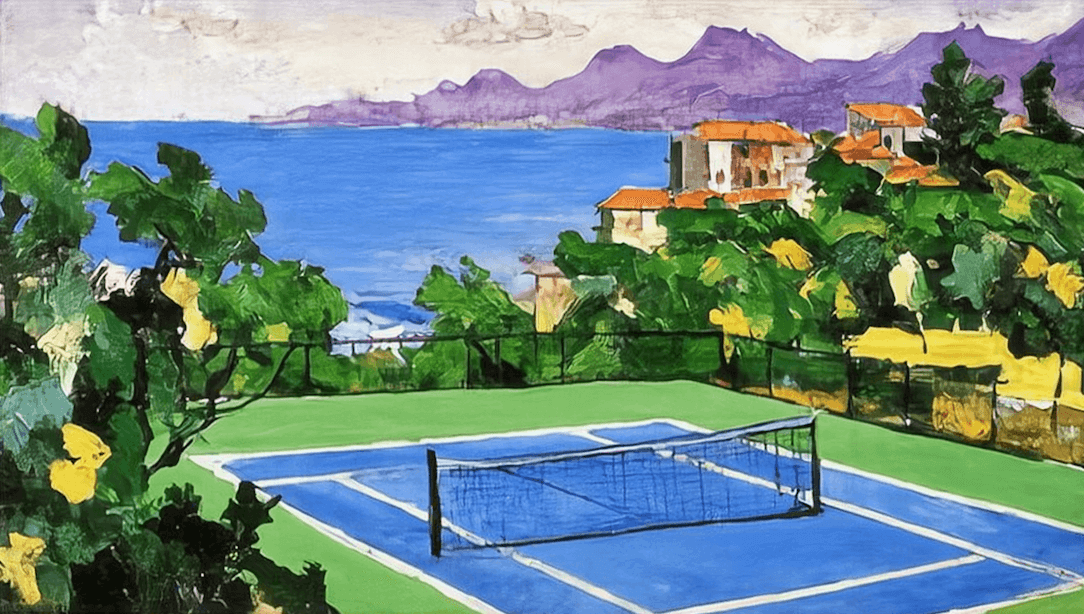

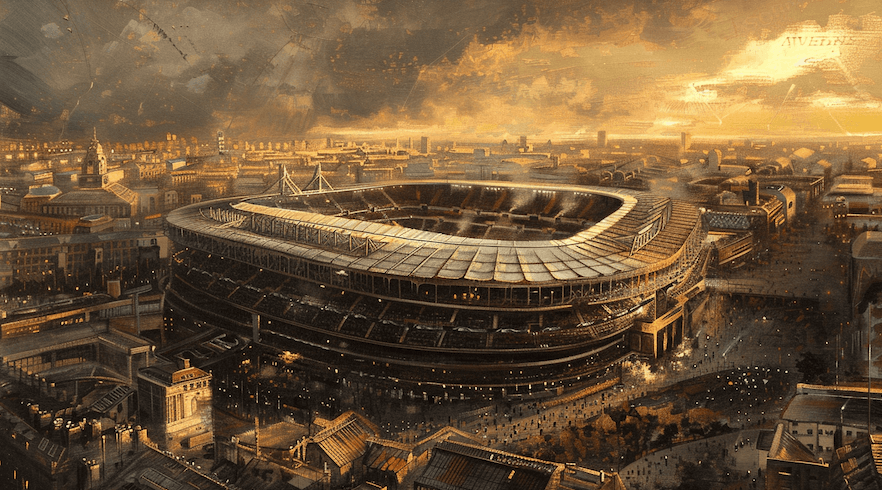

Recuerdo otras deliciosas atrocidades perfectamente amorales o inmorales según el criterio actual, de Tarantino a Pretty Woman, pasando por Bret Easton Ellis, El club de la Pelea (la novela y la película), todo el Grunge y Kurt Cobain en especial. Y los V.J. de MTV y los Unplugged del mismo canal, y todo el dorado cinismo de Bill Clinton y de Tony Blair, y Frei Ruiz Tagle, y Fujimori y Menem, la guerra de Irak, claro, y el crecimiento acelerado más o menos en todas partes, la desigualdad brutal también en todas partes, la cocaína, la soberbia, Cecilia Bolocco en los brazos de Kike Morandé, y Sharon Stone abriendo ligeramente las piernas mientras la interrogan unos policías que se ponen a sudar con la boca abierta.

Los 80 fueron la contrarrevolución, en los 90 se podía ser peronista y neoliberal y socialista y laborista sin que la contradicción asaltara ni por asomo el debate. Los 90 no creyeron en nada más que en el milagro de no creer en nada, no por odio a la creencia sino para no tener que pronunciarse sobre cuál de todas las que circulaban con una libertad única, había que escoger como propia. Los 80 rebatieron el siglo XX, los 90 lo recapitularon. La permisividad sexual con su correlato de abusos de todo calibre, se sabía hija de la libertad sexual, hija asimismo de un feminismo discursivamente semejante al que hoy vuelve a repetirse la película. Lo mismo el comunismo, el comunitarismo, el rock, la poesía, la novela o la narrativa en general que simplemente se resignaba a terminar las copas que los invitados principales habían dejado a medio tomar al irse horrorizado cuando el DJ no ponía sus canciones.

No había una auténtica traición porque los traicionados estaban avisados de la traición que no se hizo de espalda a nadie. Todos habían visto la película y entendían entonces que por más patético que pareciera el final no dejaba de ser lógico. Los emperadores de Silicon Valley no necesitaban insistir en los hippies que fueron, su recorrido vital era plenamente asumido por todos como parte de la trama. Las bellas neoyorquinas sometidas a los deseos y caprichos de George Costanza en Seinfeld eran también hijas de Simone Beauvoir y Kate Millett, porque al final de la película los machos se deshacen del patriarcado para salvar el machismo. Porque al final el viejo orden se perfeccionó en uno nuevo en que nada era igual a ayer, a no ser la injusticia, la desigualdad y el abuso peor que nunca porque desnudo del peso de la tradición.

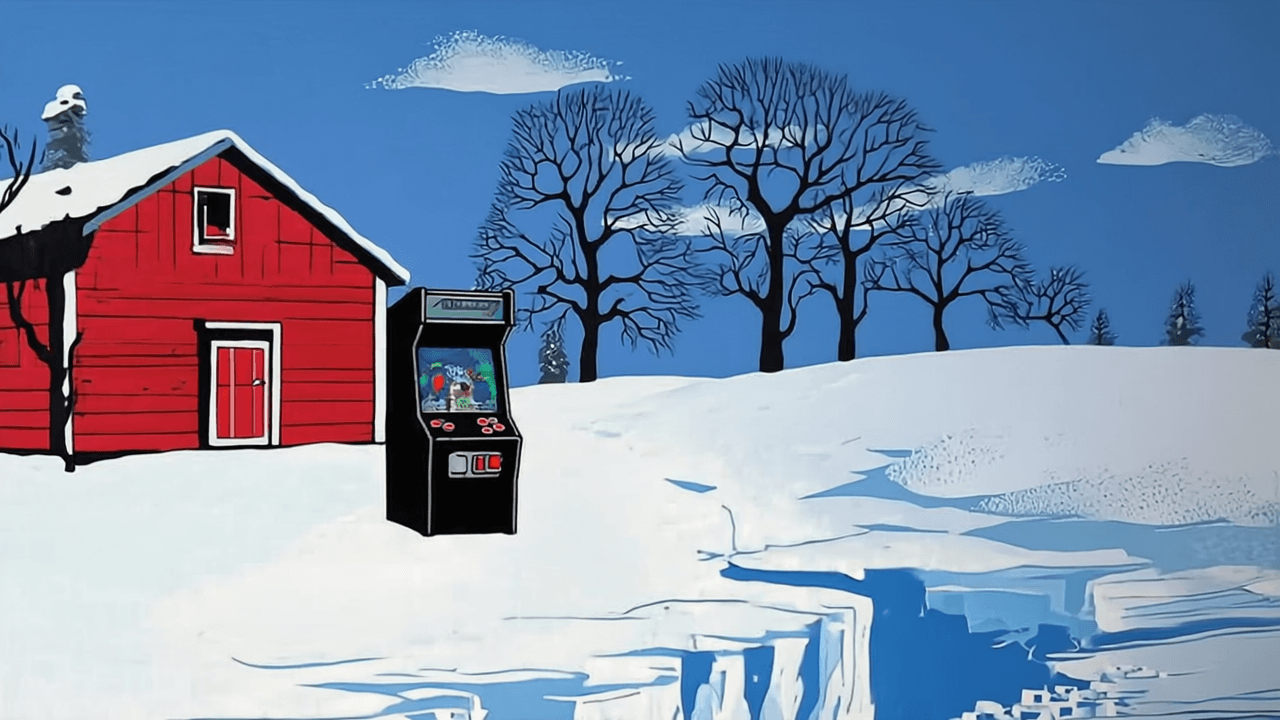

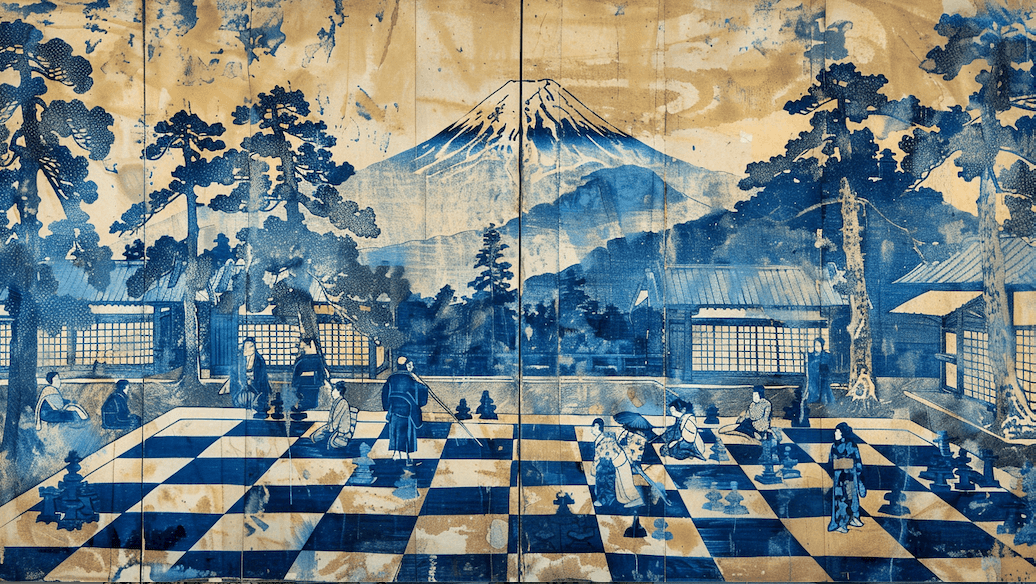

Allende pop, franquismo en dibujos animados, vintage en todos los pisos, cueca chorra, blues y rock de peluquería: la aparente irreverencia obligatoria escondía la época más reverente de todas, la más respetuosa de sus abuelos. Una de las canciones más conocidas de Nirvana es una relectura fiel de una canción olvidada de David Bowie. Telas y tallas cómodas, informalidad formal, asalto al closet del abuelo siempre con un toque de color californiano o en el caso sudamericano, directo de Florida.

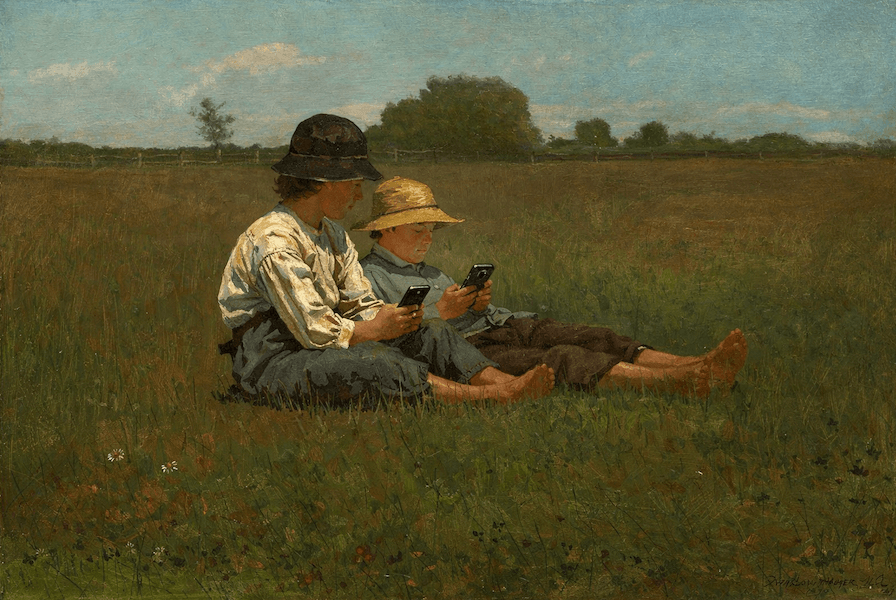

Es esa comodidad que tiene que ver con una plusvalía que ya no existe en ningún sentido quizás la que más molesta de los 90. Esa década que se ve como pusilánime y que era simplemente indulgente y que se prolongó hasta la exageración en la primera década del 2000 no puede más que indignar a quienes han vivido entre crisis económicas y pandemia, y guerra, e inflación e intolerancia propia y ajena. Es esa indulgencia intelectual, moral, musical, política y social que es su pecado y su virtud o la razón de su supervivencia como fantasma. Los padres aleccionan a sus hijos gracias al derecho moral de haber cometido antes los errores que sus hijos están cometiendo.

Los hijos de los 90 no cometieron, no cometimos ningún error, como tampoco dejamos detrás de nosotros ningún acierto. No tuvimos convicción, pero eso nos permitió ver el mundo como un juego y reírnos con él. Nacimos perdonados por la historia y es eso, eso sobre todas las cosas, lo que nos hace ante la posteridad, imperdonables.