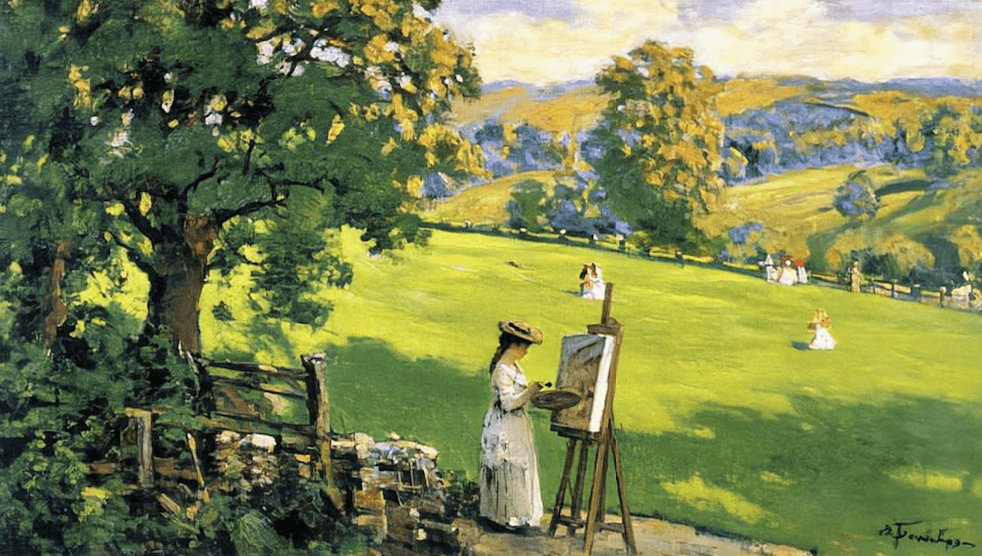

El césped es un invitado más bien reciente al paisaje urbano. Los primeros cortados con rigor estético surgieron en la Gran Bretaña del siglo XVII para enchular jardines de terratenientes.

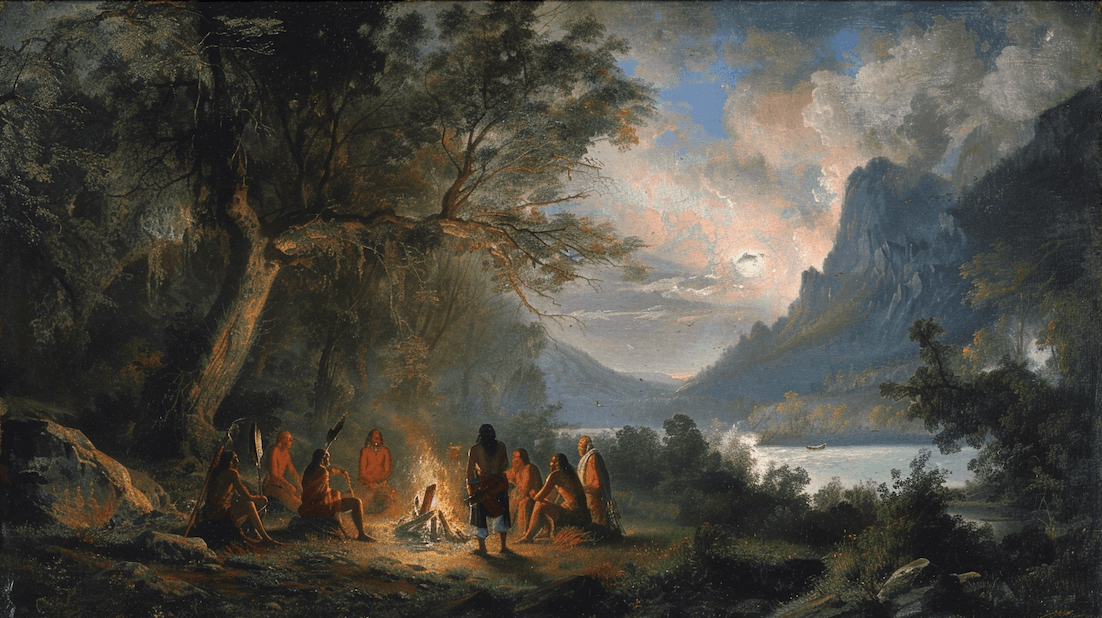

Para operativizar la regular poda que su diminuta escala vertical demanda las opciones eran dos. La primera, un piño de herbívoros con sano apetito. Hasta fines del siglo XIX, el césped del Central Park era cortado por un rebaño de 200 ovejas a cargo de un pastor residente en la Tavern on the Green. Tan tarde como 2007 Yahoo hizo cosa parecida, y dos años después Google contrató 200 cabras y un border collie para mantener el pasto de su casa matriz, el Googleplex. Rebaños de ovejas, cabras y llamas mantienen a raya las herbáceas aledañas al aeropuerto de Chicago, uno de los más transitados del mundo.

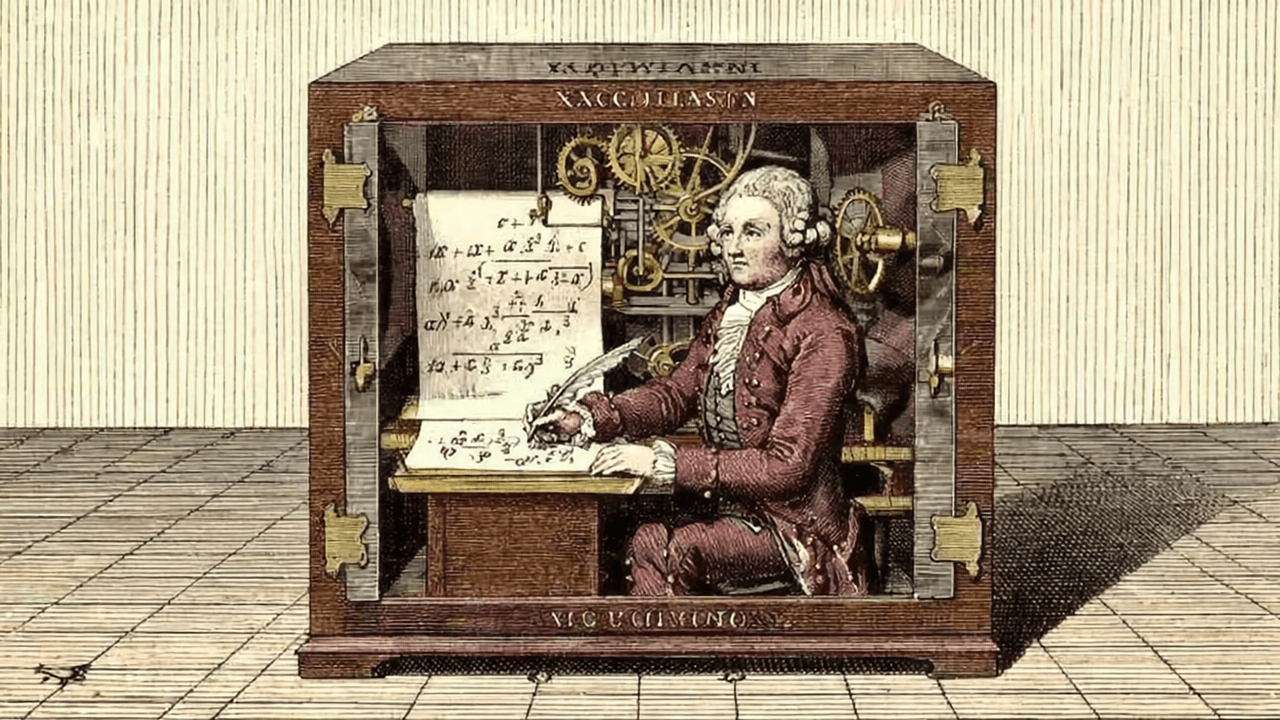

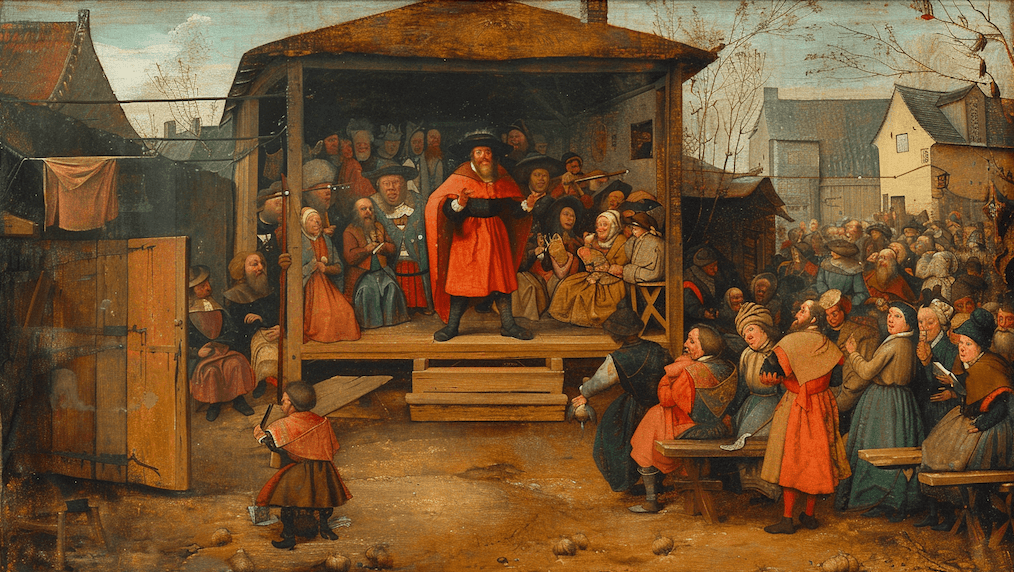

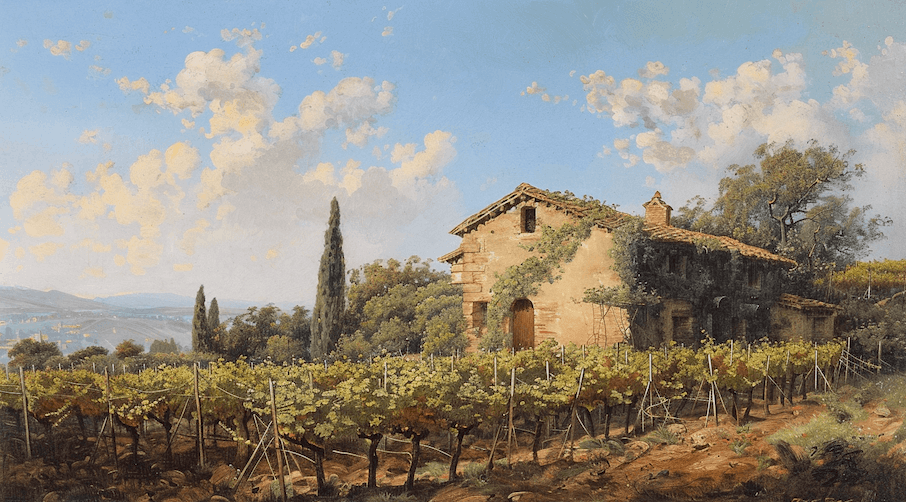

La pulcritud de estas mandíbulas, ya te imaginarás, es con mucho insuficiente. Por eso tomó cuerpo la segunda opción: ejércitos de sirvientes aperados de tijeras y paciencia monacal para segar y desmalezar. Dado que solo ricachones podían darse el lujo de remunerar todas esas manos, y de disponer de extensiones significativas sin uso productivo, un paño de césped bien cuidado era señal de riqueza y estatus, un Ferrari paisajístico.

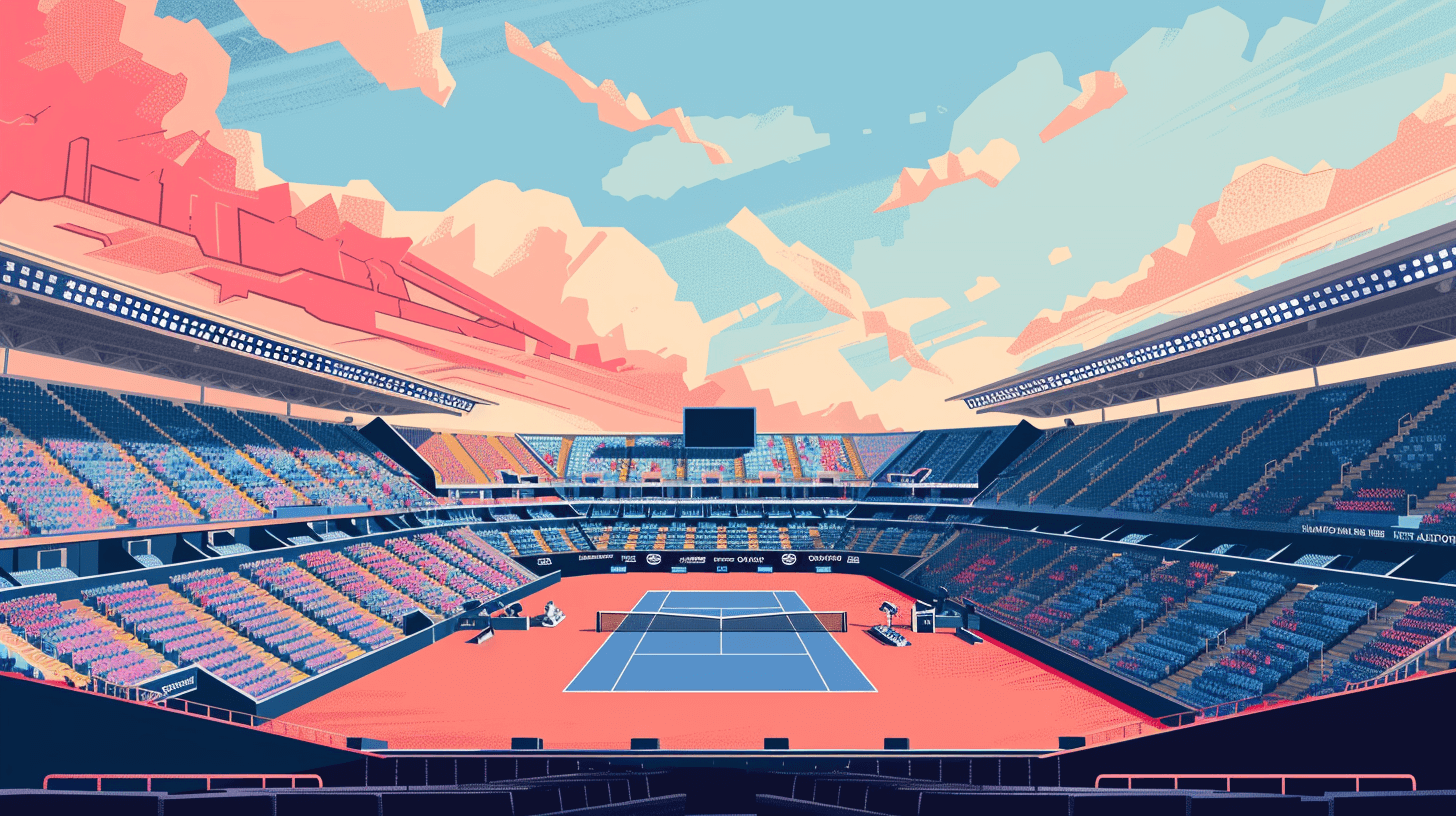

En Norteamérica, donde el espacio era más abundante, el hábito y las semillas fueron exportadas por inmigrantes. Los bolos sobre césped y el golf arribaron con inmigrantes escoceses, un par de divertimentos que acentuaron entre los más acomodados el gusto por estas extensiones verdes que gastan sin tregua y no producen ni menta para la sobremesa.

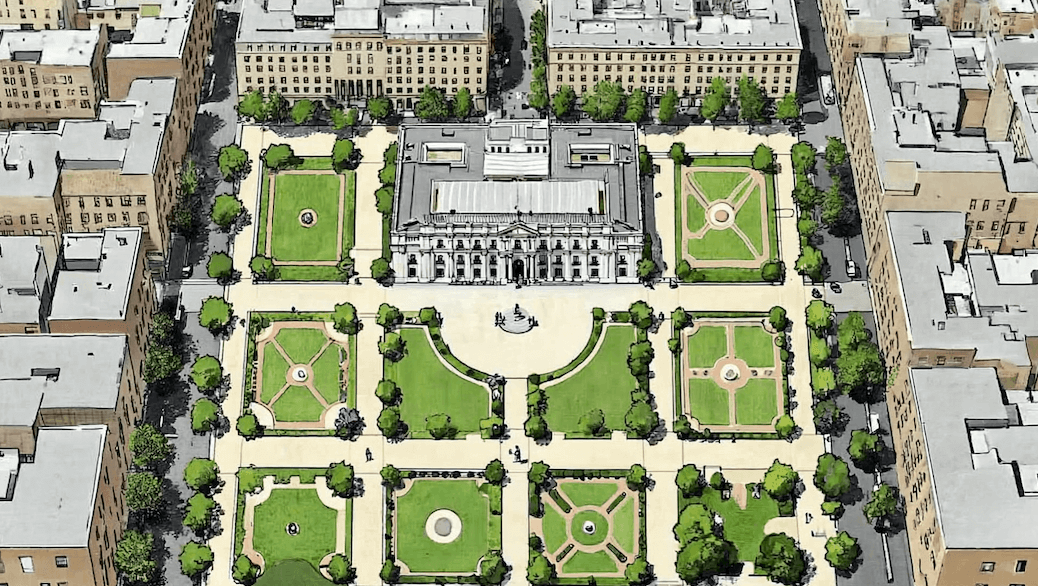

Con la industrialización y la consiguiente explosión urbana, cargada al cemento y al ladrillo, la necesidad de adecuar las ciudades se volvió evidente. Así penetró el concepto de “parque”, que de modo natural fue asociado a su expresión por excelencia: césped y árboles manicurados alrededor de una mansión británica. Con el tiempo la palabra “parque” devino en un área verde pública —comenzando con el Birkenhead Park de 1847, frente a Liverpool— pero sus jardines, árboles, arbustos y cuerpos de agua seguían imitando el modelo señorial de un húmedo archipiélago del noroeste de Europa.

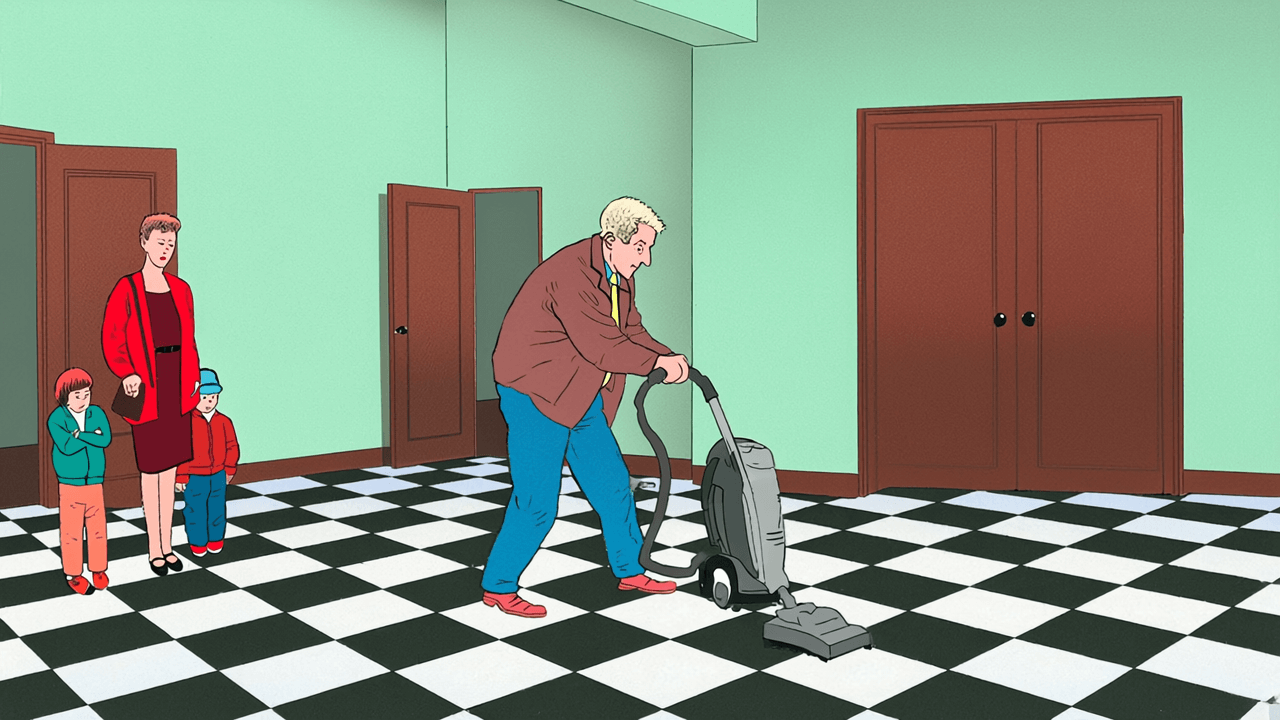

Con el césped asentado como modelo de belleza y placidez natural, quienquiera dispusiera de unos pocos metros de jardín aspiraba a su propia versión a escala. El advenimiento de las cortadoras de césped hizo posible reemplazar al piño de ovejas o al escuadrón de sirvientes y permitió su masificación. Luego vino el desarrollo de pesticidas y los respectivos aspersores, semillas libres de malezas, fertilizantes y pesticidas combinados. El césped devino en pieza fija de los suburbios, un símbolo del sueño americano de clase media, y luego de la clase media de casi todo el mundo: una casa propia, rodeada de césped furiosamente verde. Hoy solo en Estados Unidos el césped ocupa más territorio que cualquier otra cosecha: 130.000 km², el equivalente a la superficie de Grecia.

Pues bien, este Ferrari paisajístico trae consigo problemas.

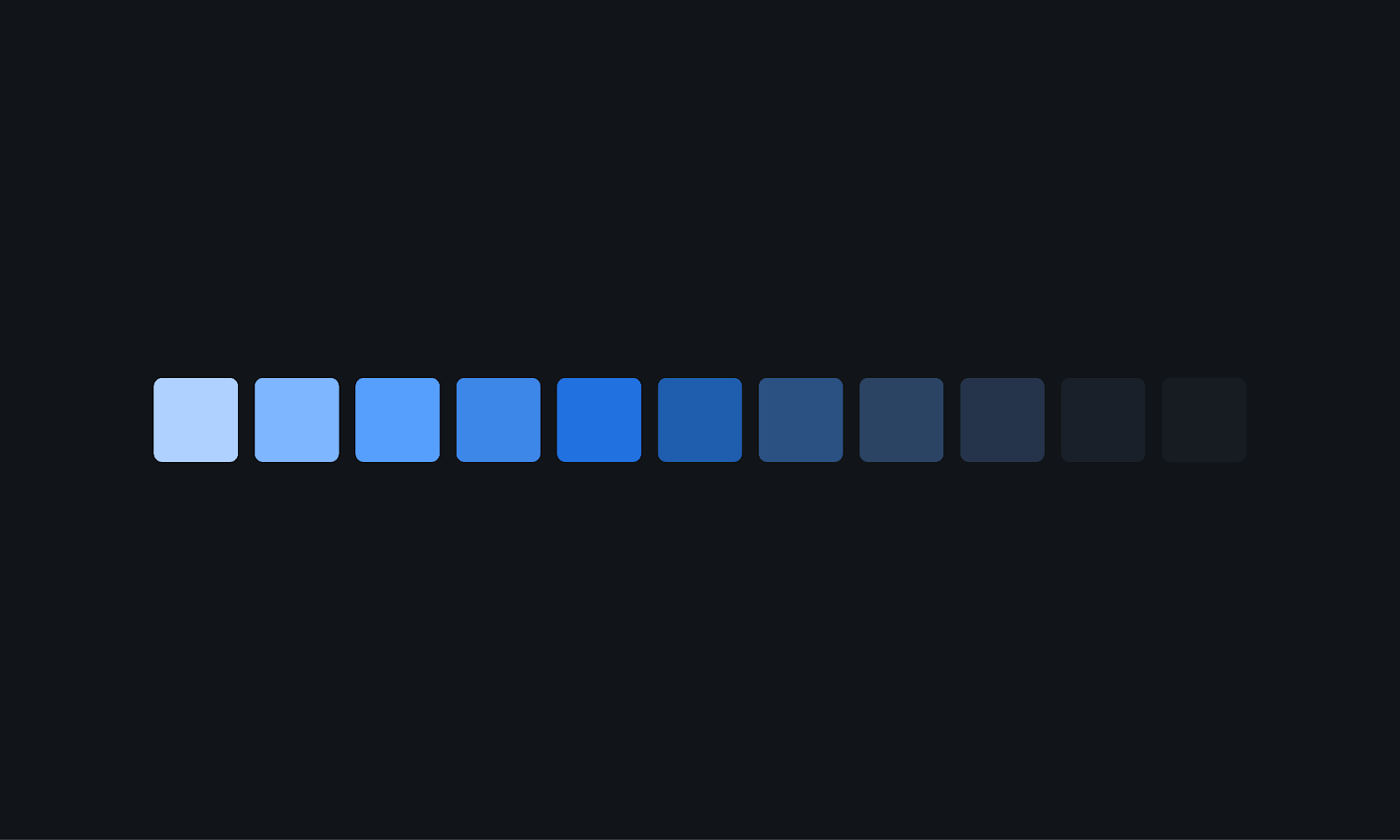

El primero, es que el consumo de agua resulta apabullante cuando coloniza zonas áridas o semiáridas. La mayor parte de Gran Bretaña recibe más de 750 milímetros de lluvia anual, y las condiciones reinantes son de alta nubosidad, neblina, frecuentes garúas y condiciones en general frescas. En Santiago, por el contrario, el promedio 1991-2020 es de solo 286 milímetros anuales, con siete meses de sol inclemente y baja humedad. Lo que es peor, la lluvia en toda la zona central de Chile escasea más y más, consistente con los modelos de cambio climático. A continuación, el gráfico más deprimente que verá este año:

Escalofriante. La vegetación y glaciares que vemos a nuestro alrededor todavía viven de los ahorros de tiempos mejores, pero con 197 milímetros anuales no podrán sobrevivir. 197 milímetros es lo que recibe Alejandría, Egipto. Es posible que vengan años menos malos —el castigo inmisericorde de los últimos 13 no estaba en los libros de nadie— pero la tendencia no es reversible en el mediano plazo.

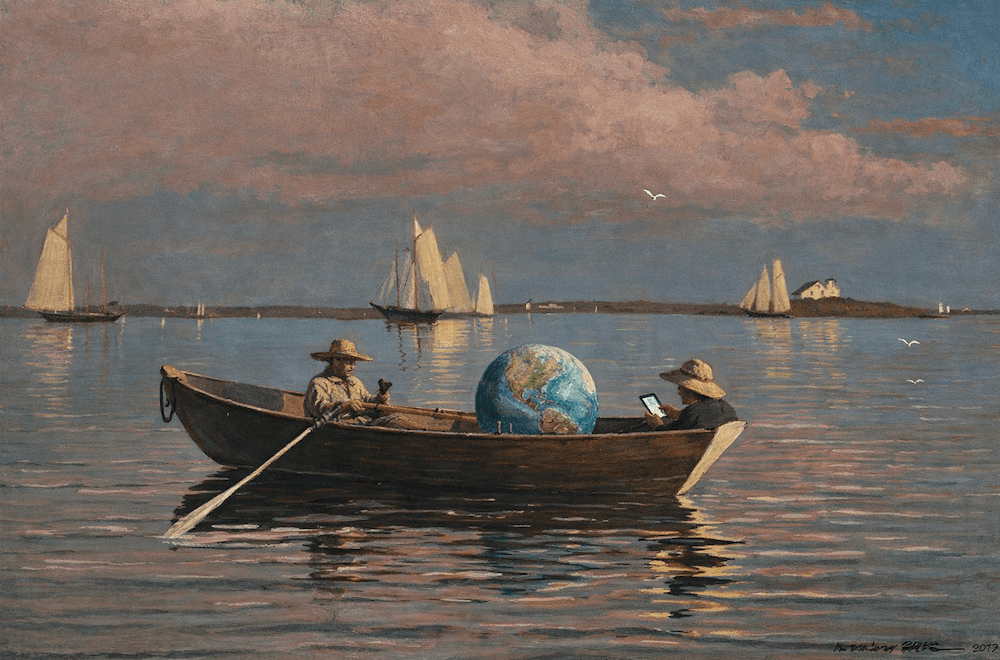

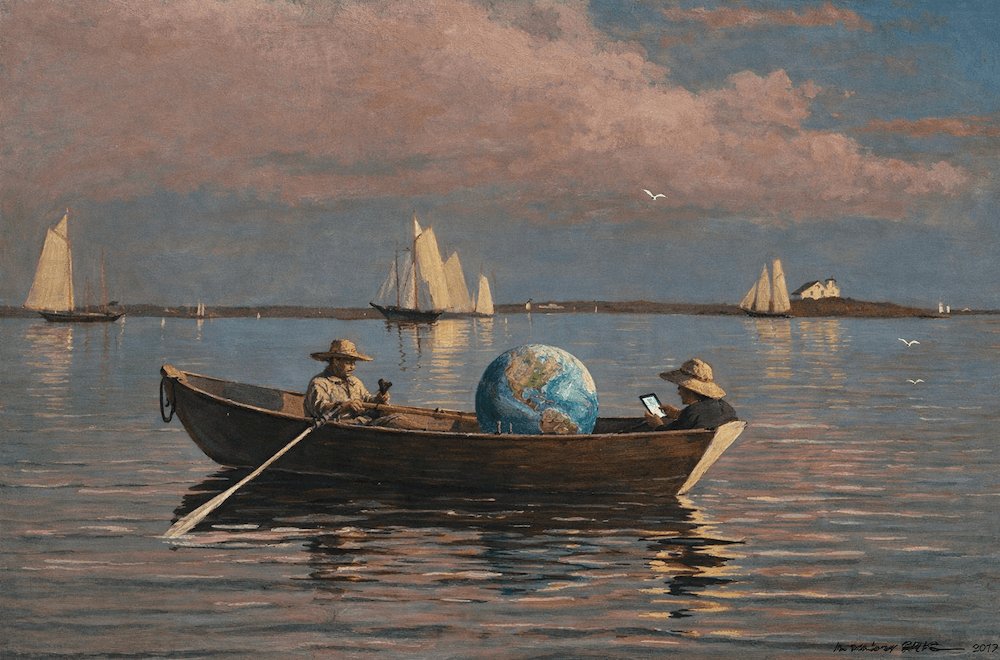

Importar a destinos como Rancagua o San Felipe costumbres originadas en los alrededores de los bosques de Sherwood tiene algo de esos jamaiquinos remando a contracorriente para participar en los Juegos Olímpicos de invierno.

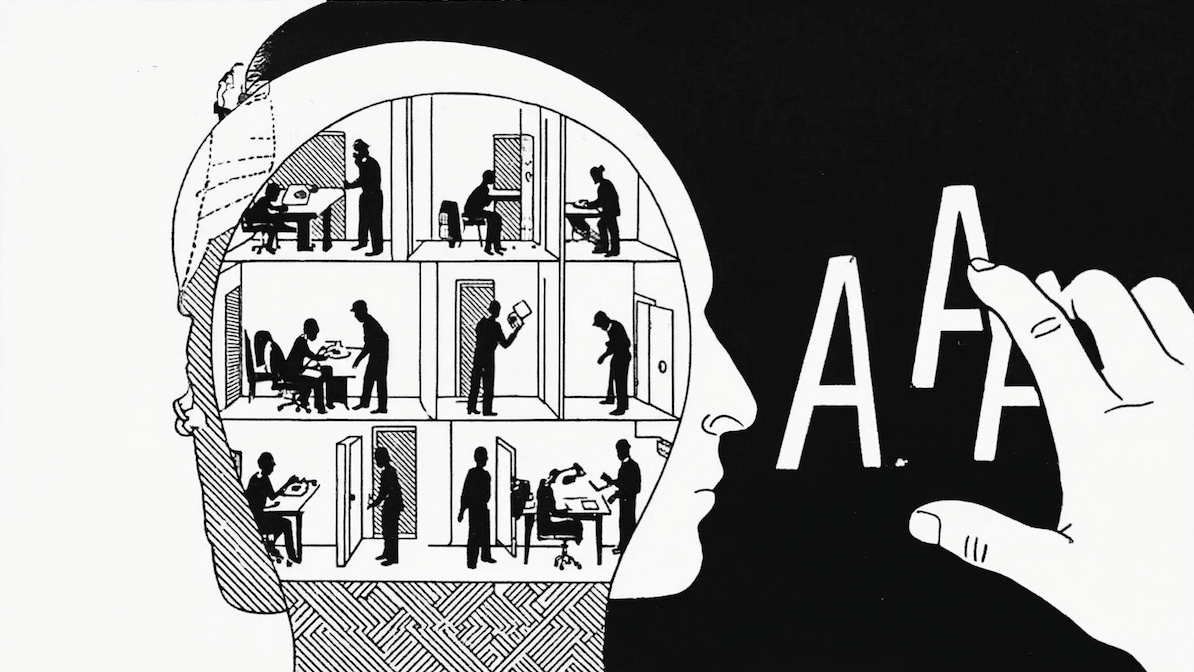

El segundo gran problema es que este constructo artificial es hostil a la biodiversidad. El césped es un monocultivo cuya existencia solo es posible mediante una guerra permanente contra la biodiversidad (i.e.: malezas), uso intensivo de pesticidas y rasurados permanentes que cercenan antes de que la floración natural de las especies sea posible. ¿Cuántos bichitos cree usted que pueden armar una vida en un entorno mutilado en dosis mensuales? Como escribió Sara Stein, autora de El jardín de Noé, lo que se persigue es “el césped perfecto, el sellador perfecto a través del cual nada más puede crecer”. Nuestro verde telón trasunta un hábito profundamente anti-verde.

El tercero es que esa misma guerra contra la biodiversidad cuesta mucha plata. Todo aquel que mantenga un jardín y pague las visitas mensuales del jardinero con su cortadora de pasto a cuestas sabe a qué me refiero.

El cuarto es la contaminación acústica. O, en jerga ciudadana, el hinchapelotismo insufrible de orilladoras y cortadoras. ¿Quién no ha vivido el estruendo chillón de esos motores del fin de los tiempos mientras trata de dormir un sábado por la mañana?

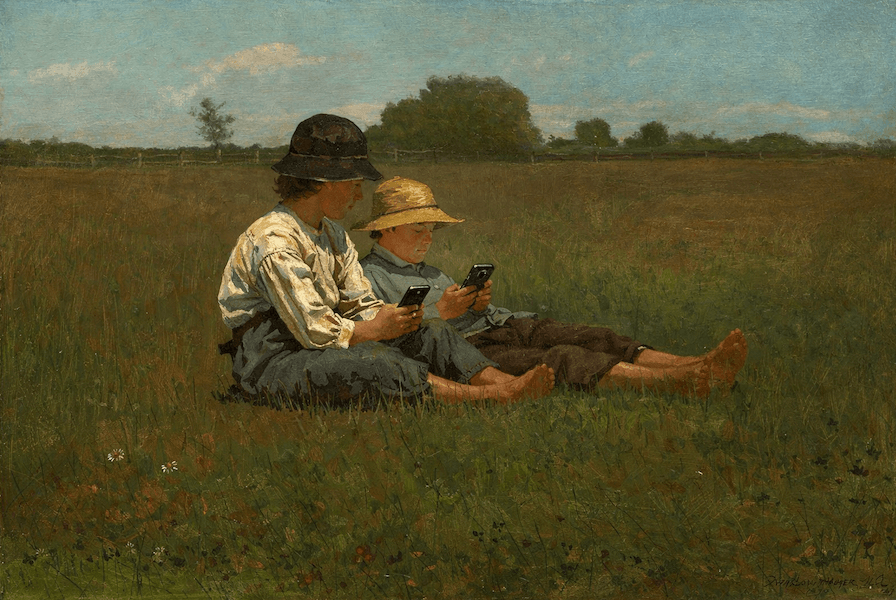

Dicho todo lo anterior, nadie va a negar que el césped es grato. No en vano es tan popular. No hay picnic más placentero que echado encima de uno, descansa la vista, evoca a Heidi. ¿Hay algo mejor que reemplazarlo por desértico maicillo o distópico cemento?

Por fortuna, sí.

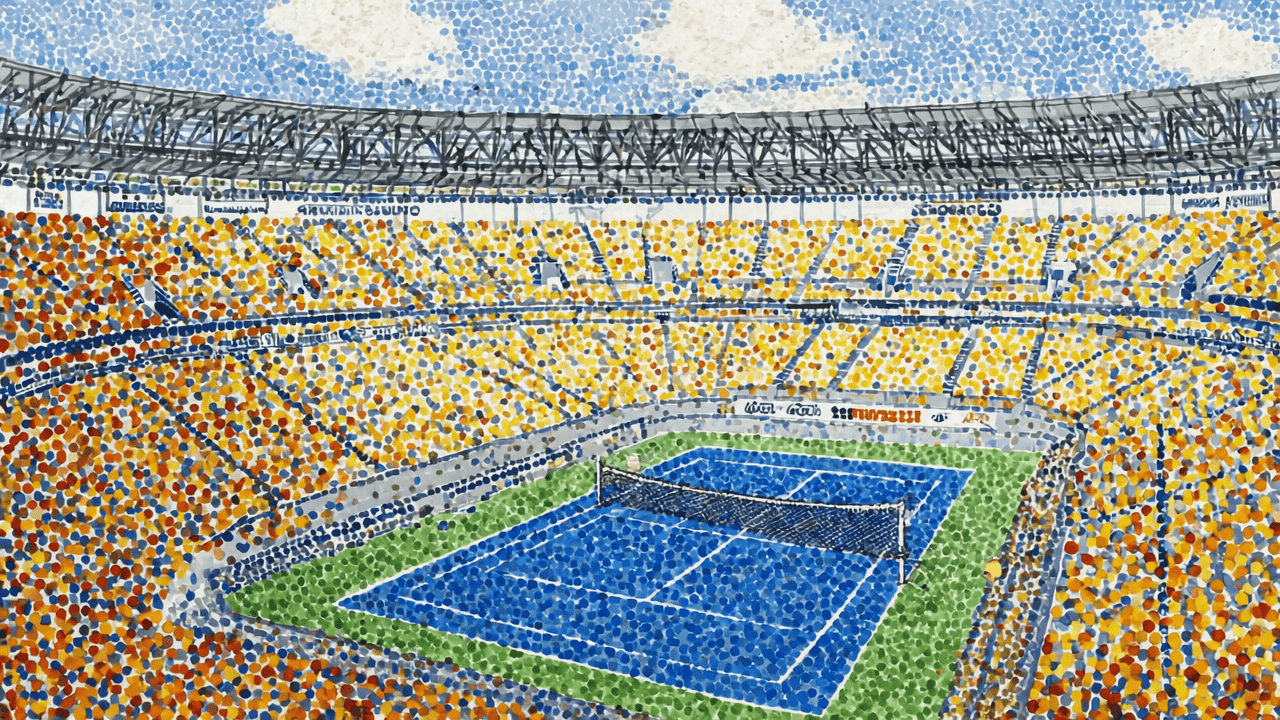

No solo hay opciones. Providencia ya muestra como luce el futuro en áreas semiáridas (o tirando ya a áridas como Santiago).

Mientras que en invierno el césped requiere de 6 a 9 litros de agua por día y metro cuadrado, y cerca del doble en pleno verano. En cambio, mix como los de estas fotos consumen del orden del 19% de esa cantidad.

Tan pronto las plantas crecieron arribaron abejas, mariposas y otros insectos. Esto ya no es un monocultivo que les declara la guerra con pesticidas y cortadoras, sino un espacio que, a escala entomológica, hace las veces de bosque. Y no sé si estaba enterado, pero la merma de insectos a nivel mundial es un problema bien, bien heavy. Quienes somos no tan jóvenes aún recordamos cómo a lo largo de viajes extensos los parabrisas del auto se manchaban con decenas de desafortunados bichos posicionados en el lugar equivocado en el momento incorrecto, collage hoy mucho menos común. Es por esto que hoy el transporte de abejas polinizadoras a campos productivos se ha convertido en una industria que mueve miles de millones.

Encima de todo, Providencia ahorra un montón de HH en jardinería que puede destinar a otros fines.

No sé usted, pero a mi esos espacios me parecen incluso más atractivos que un espacio de césped que, en un entorno tan seco como Santiago, más a menudo que otra cosa amarillea bajo el sol de enero.

Ahora, si hablamos ya no de espacios públicos sino que de jardines privados es mejor aún sumarse al movimiento Grow Food Not Lawns (“cultiva comida, no césped”), pero eso queda para otra columna.

Dejemos de pensar como los habitantes de la ciudad mediterránea que solíamos ser y asumamos nuestra nueva realidad semidesértica. Démosle espacio a los bichos. Ahorremos lucas. Releguemos el césped solo para aquellos espacios con potencial para acoger Homo sapiens echados en rememoración a su origen en la sabana africana, como ciertas explanadas de ciertos parques, pero jubilemos aquellas áreas de césped puramente ornamentales.